香港文学馆新媒体跨界艺术合作成果发布

作者:周 慧 编辑:陈舒婷 来源:创新设计学院 阅读:

发表时间:2024-07-13

作者:周 慧 编辑:陈舒婷 来源:创新设计学院 发表时间:2024-07-13

数字艺术不仅超越了既有的学科边界,更创新了与一切艺术形态的关系。近日,由香港文学馆联合中国美术学院共同发起的“文学x新媒体跨界艺术”创作项目在香港隆重呈现,展示了文学与数字艺术融合的探索性成果。来自中国美术学院创新设计学院媒介交互研究所超视觉工作室(Studio CHAO)的创作团队通过混合现实、多模态交互、数据生成等手段,将香港文学的独特历史与经验痕迹以跨媒介方式转译,在先锋的空间叙事和视觉景观之中,探索理解、体验文学的未来视野。

南来作家手迹遗物展开幕现场(香港中央图书馆)

香港文学馆揭牌仪式

创作团队为主礼嘉宾导览

创作团队向嘉宾介绍作品

艺术家专访

邴寅,动画导演、多媒体艺术家

中国美术学院创新设计学院教师

端木琦,导演,设计师

中国美术学院创新设计学院教师

Q:您能简要介绍一下香港文学馆“万物有文 文里寻花”展览的背景和契机吗?

A:此次策展的一个重要契机是香港文学馆的成立。在香港作家联会倡议下,历经十余年的争取,香港文学馆终于在今年得以落成开馆。同时今年又恰逢金庸与梁羽生先生诞辰100周年,正是在这个重要的时机,中国美术学院创新设计学院团队受到邀请为文学馆及系列展览设计跨媒介艺术项目。“万物有文,文里寻花”是本次开幕展览的主题,一方面来自于文学家笔下香港植物的描写,同时也是将“文学之花”栽培于香港城市中间。

在如今新媒体迅猛发展的背景下,文学的传播与发展在一定程度上受到了冲击。所以我们策划文学的跨媒介展览也希望打破人们对文学的传统印象,呈现更多元的形式,探索文学在新媒体时代的发展之路,发挥数字艺术的优势,为文学的传播和发展注入新的活力。

香港文学馆展览现场

Q:在您的项目中,文学与新媒体是如何相互结合、相辅相成的?能否举几个具体的例子?

A:我们希望通过新媒体丰富观看文学的维度,比如我们设计了混合现实数字内容体验、数据艺术、跨媒介展览等形式。在设计数据雕塑作品《南来之花》时,我们把作家的个人信息、时代背景等以多模态的形式表现出来,观众可以更加直观地了解到作家的生平、创作历程和作品风格;展览还借助混合现实技术,把作家的笔下的场景与位于茂罗街7号场馆所在的保育建筑空间相结合,通过交互性的设计,让观众参与其中。例如我们在张爱玲的经典名作《倾城之恋》中提取了典型的建筑空间,制作成具有趣味性的虚拟城市。

「文中景」

作品灵感来源自张爱玲小说《倾城之恋》,结合作者的人生轨迹,选取三个代表性场景——浅水湾酒店、常德公寓和石板街。通过模型与文字相结合的方式,让观众走进张爱玲的文学内景,通过互动游戏的方式解开这些场景中的“文字之谜”。

监制:端木琦 徐振庭

导演/制作:尤丹红 周洁 贾雪钰

Q:在将文学内容转化为数字展览形式时,您遇到了哪些挑战?是如何克服的?

A:文学与新媒体跨界的创作,不能把文学的内容直接翻译过来,而是需要创作者对文学深入的研究,包括对“南来作家”群体在学术上的定义与相关研究的细致了解,这也是我们媒介交互研究所基于“研究型视觉创作”方法论的实践。另一方面,在创作的时候,我们也要平衡艺术表达与受众接受。香港读者对文学作品的解读,包括对文学作品的视觉想象有独特的文化背景,这种文化上的差异也是需要我们不断了解、学习的。最后,对展览所需的基础设施及硬件设备等也都与我们平时所习惯的工作环境有所差异,克服了许多展品运输、展览搭建中的困难。

「南来之花」——南来作家的动态数据雕塑

“南来作家”是指自20世纪三四十年代起,自大陆“南来”香港的作家群体,由于其所处的不同历史文化语境、乡土记忆及个人经历,其想象与叙事呈现出独特面貌,深刻影响并参与塑造了香港文学。

“南来之花”动态数据雕塑选择最具代表性的24位“南来作家”,对他们的作品文本进行多维度、多模型语义分析,挖掘万千文字中的时空脉络,建立包含历时性与共时性的数据网络。基于这些语义数据与作家个人生平经历中的时空坐标,构建一组3D 数据雕塑,在先进计算机图形学的映射下,形似一朵朵“花”。香港“南来作家”往往经历了身份的断裂和重组,形塑了他们作品中的叙事时空、故事建构与身份母题。由数据构成不同作者的“花”呈现出绮丽的差异性,同时创造观看文学的新视角。

南来之花:基于香港”南来作家“的数字动态雕塑

作者:邴寅 端木琦 张垣 屈径 鲁鸿硕 杨柳 林铭锐 杨小溪 伍安然

Q:您是如何考虑观众的互动体验的?观众的反馈如何?

A:传统来讲,文学展往往以静态的方式呈现,可能是展示作家手迹,或者书籍,主要是以纸媒为主的展示。而这次展览突破常规,加入了数字媒介,这不仅需要观众的深度参与,更在互动中让文学作品焕发新的活力。我们的目标是让数字内容能够与文学内容真正有机融合,比如设计了基于整个展馆空间的沉浸式混合现实体验,让对文学作品了解程度不同的各类观众都能获得良好体验。展览吸引了香港社会各界人士,来自不同文化背景的观众对这种新颖的文学表现形式表示出浓厚兴趣。在开幕式上,中联办副主任卢新宁,中国作协副主席李敬泽,香港文体旅局长杨润雄,香港赛马会副主席廖长江、香港艺术发展局主席霍启刚等众多嘉宾都给予高度评价。同时,这种展览形式也开创了文学研究新的方式,也为文学创作者、研究者提供新的启发。

「异度空间」

《异度空间》以香港经典科幻小说为创作源泉,将原著和影视作品中富有时代感的科幻视觉元素,如幽浮、黑猫、实验室、天文馆等,融入到展览场景中。根据文学馆展览的空间特色,团队将场地构建成一个“阈限空间”,观众将通过电梯作为视觉入口,被引导穿梭于多个设计别具一格的“异度空间”中。

监制:邴寅 卢晨

导演/制作:杨柳 杨小溪 伍安然 林铭锐

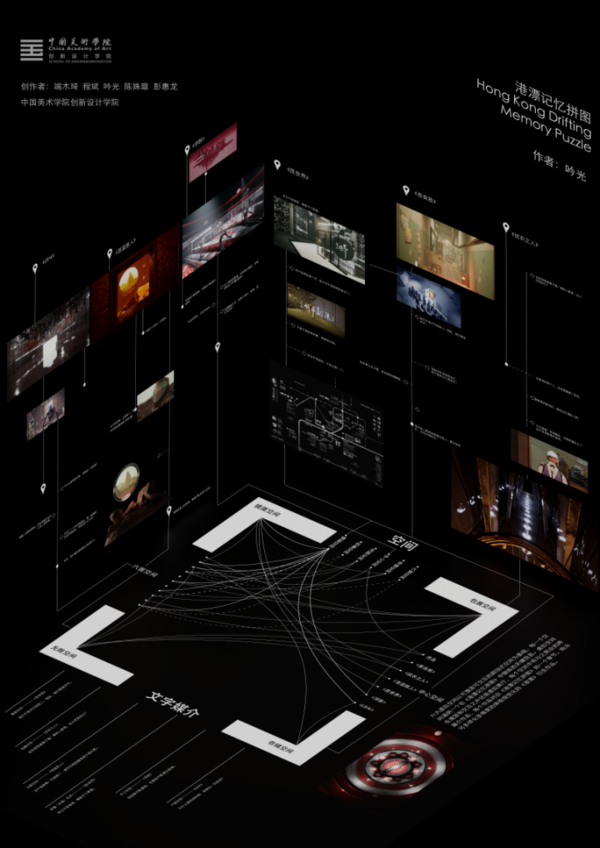

「分布式文学叙事」—《港漂记忆拼图》跨媒介交互剧场

香港作家吟光的《港漂记忆拼图》讲述了新一代在港青年的成长经历与身份寻找。设计团队运用跨媒介“分布式叙事”,以科幻作为方法论,将小说进行交互设计与媒介延伸,使故事元素分布在各媒体平台——叙事架构图、影像、装置、声音、游戏等,共同建构柔软的东方科幻和记忆旅程。

“交互剧场”将游览文学作品的过程具象化为一场空间冒险。玩家造访每一个衍生作品空间,对应原著的不同章节,并在提示文本的引导下穿梭、互动,最终体验完整的叙事。每段叙事和视觉以“物派”形式凝结于虚拟空间中,参与者发现、面对、思辨其中的连绵语境。就此,二维的文本阅读过程转化为三维的空间展厅漫游,打开未来叙事的新可能。

港漂文学馆+实机演示

原著/文学指导:吟光

监制:端木琦 程斌

导演/制作:陈姝璇 彭惠龙

联合创作:

崔明佳 付家骏 葛晗笶 胡备 李欢 廖铭俊 罗习羽 毛可欣 彭志勇 王飞燕 王梦成

魏康 杨若晰 杨骕 杨舟 尹博淳 尹环璇 赵蕾 赵思羽 朱薇

Q:您认为这个项目对于香港和大陆的文学有何意义?

A:南来作家是从中国大陆分批次、多阶段南迁至香港的作家们,他们是香港文学不可或缺的重要源泉。可以说来自大陆的文化基础、乡土记忆乃至作家的个人经历都参与了对香港文学的建构,这一点至关重要。而我们现在深入研究南来作家,实则也是在促进陆港文化的交流,挖掘历史的脉络。我们在探索中发现了许多有趣的现象。以金庸为例,这位浙江籍的南来作家,在其作品中频繁地提及家乡的地名,如西湖等,更不必说像萧红这样的作家,她的作品始终围绕着自己的家乡展开。因此,重新审视、了解并定义香港文学,对于我们来说具有重要的价值和意义。

「飞鸟之旅」

作品灵感来源自萧红《呼兰河传》,以飞鸟隐喻萧红的漂泊一生,结合空间场景中的虚实两扇窗户,在遥远的呼兰河边与香港之间建立了虫洞,他乡即故乡,当两个世界汇聚的时候,飞鸟终于完成时光之旅。

监制:徐振庭 端木琦

导演/制作:黄孜睿 盛亦宁 苏卉娴

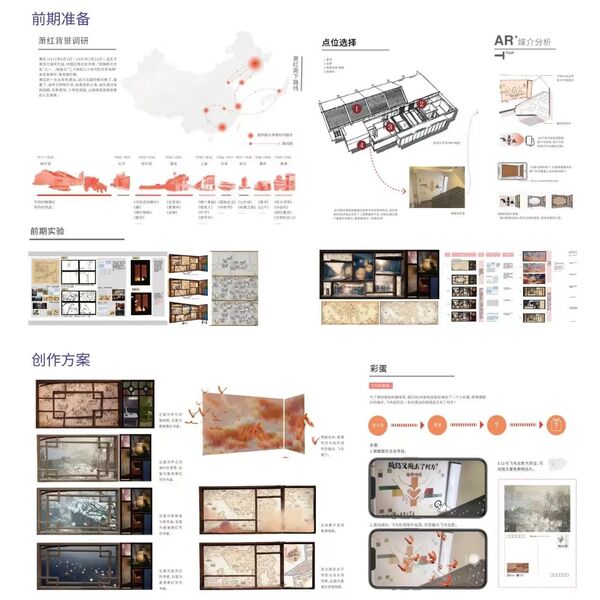

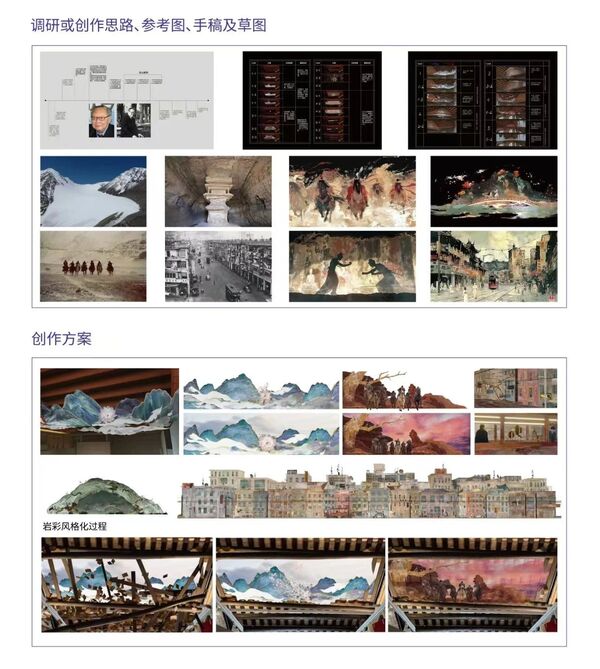

「透帘栊」

作品灵感来源自梁羽生《七剑下天山》,选取天山武侠故事中的重要场景,通过手绘、AIGC训练等方式进行岩彩风格化,将武侠世界与旧时香港的视觉文化图像相结合,从天山的优昙仙花开始,云冈石窟的惊险打斗,戈壁上群侠纵马奔腾,再到轩尼诗道的编辑部,表现新武侠小说的快意潇洒和时空中不变的武侠魅力。

监制:端木琦 邴寅

导演/制作:刘陶然 滕睿 孙可凡 李昱桐

Q:您之后对于文学加新媒体的设计有什么计划与安排?

A:首先,关于南来作家的数据雕塑,它是一个持续进化、不断完善的数据库。我们将进行持续的数据补充和细节完善工作,以确保其准确性和丰富性。其次,此次跨媒介合作开启了更多数字艺术与文学之间的可能性,有更多的媒介形式、交互方式想去尝试。因此,我们计划在接下来的展览中,特别是在今年金庸与梁羽生先生诞辰100周年的重要时刻,进一步推进文学跨媒介创作。金庸先生和梁羽生先生作为南来作家的杰出代表,在全球范围内都享有极高的声誉和影响力。我们希望能借此机会,更广泛地传播文学的魅力,让更多人了解和欣赏中国文学的深厚底蕴。

主 办:香港文学馆 中国美术学院

协 办:中国美术学院创新设计学院

学术顾问:段卫斌 于朕

文学顾问:潘耀明

项目发起:吟光

项目策划:端木琦 邴寅

联合策划:徐振庭 项建恒 郭奇 卢晨

项目统筹:邹李蕾

增强现实技术支持:元术数字科技Mirage Lab

数字资产技术支持:ANIVERSE Studios

渲染技术支持:Renderbus瑞云渲染

创作团队代表获颁感谢状

香港文学馆感谢状