墨问未来|中国美术学院落笔大阪世博会,挥就科技墨痕

作者: 编辑:陈舒婷 来源: 阅读:

发表时间:2025-07-16

作者: 编辑:陈舒婷 来源: 发表时间:2025-07-16

浙江周开幕式现场

7月12日,2025大阪世博会“浙江周”在中国馆启幕。

中国美术学院副院长韩绪演讲

在“浙江周”开幕式的宣介会上,中国美术学院副院长韩绪以《“人工智能”与“艺术智性”的有机结合》为题演讲。

《“人工智能”与“艺术智性”的有机结合》

中国美术学院副院长

韩绪

在我们的理念中,创意设计要聚焦于文化创新领域。作为艺术院校,中国美术学院始终秉持着对自身的高标准、严要求,致力于推动艺术智性与人工智能的和谐共生、协同发展。基于此时代背景,中国美术学院提出了让“人工智能”与“艺术智性”的有机结合,即Artistic Intelligence和Artifical Intelligence这俩个AI共存并生,人文科技双向汇通的愿景,并具体落实在两个具有前瞻性的行动上:“重新发明日常” 与 “重建设计人文”。

“重新发明日常”,这不仅是对具体设计的要求,更是整个设计学科应秉持的重要理念。在艺术发展历程中,技术的变革往往引发诸多争议,但事实上,每一次技术的颠覆都是对艺术价值的重新诠释与证明。以绘画为例,在其鼎盛时期,中国画有写形与写意之分,西方绘画则更侧重于写形。摄影技术的诞生,看似冲击了绘画艺术,实则促使绘画摆脱对真实对象的单纯模仿,回归到心灵表达的层面;摄影术在动态影像出现后,也回归到 “决定性瞬间” 这一本质属性。在日常生活中,智能手机的普及重塑了我们的生活方式,它不仅是技术层面的革新,更在哲学社会科学研究范畴内,深刻改变了人与人之间的情感交流方式,如友谊、恋爱、亲情的互动模式,以及人们的情绪表达和面部表情的传递等。此外,汽车、住房等传统生活元素,也在技术的驱动下被重新定义和塑造。在这一过程中,我们应关注技术对生活软性层面的影响,发挥设计学科的独特价值。

“重建设计人文”,这一理念源于我们对科学技术智能发展的深刻反思。长久以来,哲学社会科学领域对科技发展的反思从未停止。德国诗人歌德曾指出,现代物理学的弊端在于将实验与人分离,过度依赖人工设备感知自然。在当下,我们不再单纯依靠身体感知户外温度,而是依赖天气大数据;在室内和车内,温度调节也交由智能设备完成,这便是例证。维特根斯坦也曾警示,过度依赖机器和科学进步可能导致精神层面的缺失。在中国美术学院文创设计智造实验室所在的设计学和美术学学科领域,我们通过强化设计批评来践行“重建设计人文”理念。与艺术批评不同,设计批评在过往未得到足够重视,设计常被视为满足甲方需求的服务性行业。然而,设计批评对于引导设计的正确发展方向至关重要。我们应认识到,在满足设计需求的过程中,很大一部分是满足人类的欲望,其中不乏对环境和社会造成负面影响的“恶欲”。我们期望通过设计批评,将设计师与工程师的责任紧密相连,引导他们关注设计的社会影响和伦理价值。

在实践中,设计批评能带来积极改变。中国设计智造大奖曾推出一款旨在提升搬运工背部和上肢提升力的设计,但工程师最初并未考虑到工人工作后的受伤风险。这表明,设计不应仅关注功能实现,更应关注使用者的身心健康和社会影响。正如铃木忠志所说,在数智社会,艺术家应创造机会让人们重新感知世界、激发想象。这也正是我们“重建设计人文”理念的核心所在。

基于此,我们尝试提出一些议题:数字+智能,不仅是媒体(介),会直接成为艺术?舞伴,是“两个AI”的最佳关系?“人工智能”对“艺术智性”,如果不是消解替代,而是创作力的助力增长,如何做?艺术家,真正的基于大数据云计算的艺术是什么?如何增强逐渐式微的“艺术智性”?如何穿透装备和计算技术?面对超载的视觉和过剩的技术,如何建立“艺术智性”观念和留存思考?智能的不确定性和生长性、学习力,是艺术家去驾驭它之前必须作好充分准备的。

综上所述,“重新发明日常”与“重建设计人文”,是中国美术学院在艺术智性与人工智能共同发展道路上的重要指引。我们将以此为方向,持续探索艺术、设计与科技融合的无限可能,为社会创造更具价值的文化成果。

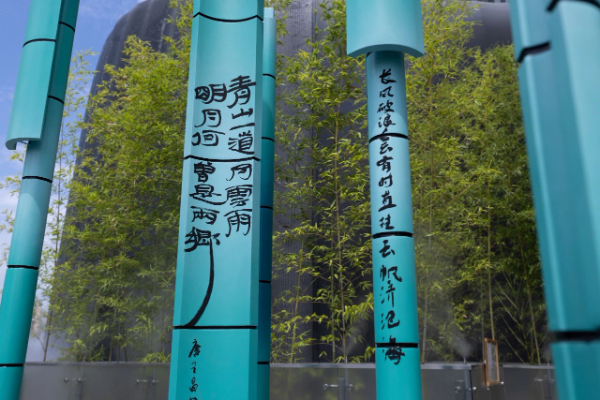

在“浙江周”开幕活动中,中国美术学院以一场极具创新性的书法展演向世界展现中华传统艺术的当代魅力。在竹构筑的当代艺术场域中,中国美院的书法家们与浙江前沿科技代表展开生动对话。书法家挥毫的灵动笔意与仿生手书写的独特韵律相互映照,智能科技创造与竹简金石铭文产生微妙对话。在这里,人机协作不是取代,而是延伸了艺术创作的可能性,传统书法通过科技媒介展现出前所未有的表现力,中国美术学院为“人与自然和谐共生”的现代命题提供了独特的艺术注解。

作为展演的核心载体,中国美术学院创作的大型装置艺术“竹韵”以浙江特有的“竹”为核心,巧妙融合书法艺术与浙江蓬勃的科技创新力量,让观众既感受到中国传统文化深沉而强大的力量,也能看到面向未来发展的无限可能。这不仅是对传统文化进行创造性转化、创新性发展的生动解读,也将持续为科技创新提供不竭的灵感源泉。

装置总设计师卢涛介绍,竹子在中国拥有极强的文化符号意义,它无限延伸、独立成型、集群共生,其精神内涵与中国馆“竹简”的建筑创意高度契合。“竹韵”紧扣世博会中国馆总主题,旨在寻找能表达中国文化精神和体现浙江地域特色的自然媒介。

此外,中国美术学院科研创作处副处长谷丛介绍到,中国美院多个专业团队历时两年多深度参与大阪世博会中国馆的多项内容策划与设计工作。

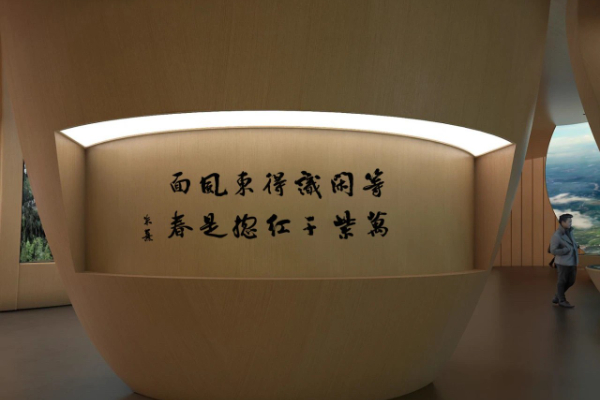

中国美术学院书法学院、文创设计制造业协同创新中心、视觉传播学院、美丽中国研究院、中国设计智造大奖等多个部门团队,分别就中国馆外立面中华书简的书法篆刻、中国馆标志与吉祥物设计、中国馆展陈策划设计及美丽中国实践展览案例样本等多个项目开展创作和设计,传播中华优秀文明基因,展现中国优秀传统文化与现代科技力量的融合,向世界提出“人与自然和谐共生”理念的中国方案。

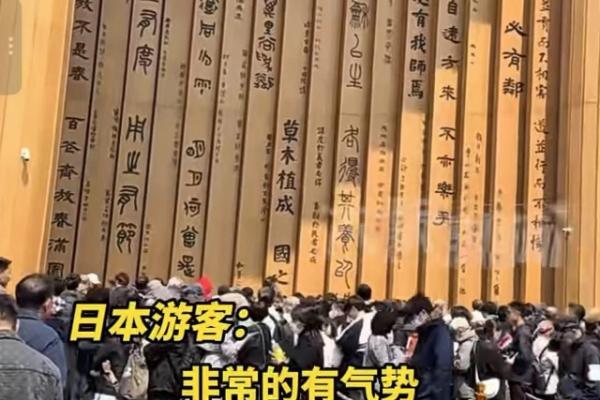

2025年日本大阪世博会中国馆建筑设计方案“中华书简”是一座以绵延展开的巨型书简为外观的竹黄色建筑,书简上的119句经典古诗文是由中国美术学院副院长沈浩带领书法学院青年教师、西泠印社社员冯立、贺维豪、金恩楠组成创作团队进行书写。他们根据各自所长,通过金文、小篆、隶书、楷书、行书等不同书体进行艺术呈现,向世界展现了中国书法艺术的独特魅力。

书写内容既有习近平总书记曾引用过的54句名句,包括《礼记》《论语》《孟子》《荀子》《管子·立政》《史记》等典籍,李白、杜甫、张九龄、王昌龄、司马光等诗作,内容涉及治国、道德、学习、交友、自然等方面,如“万物并育而不相害,道并行而不相悖”“德不孤,必有邻”等;也有日本民众较喜爱的唐宋以来的名句,包括张继、张九龄、欧阳修、苏轼、朱熹、杨万里等诗作,如“人之相识,贵在相知,人之相知,贵在知心”“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”等。巨型书简与本届世博会中国馆“共同构建人与自然生命共同体”主题相契合,突出阐发中华文化发乎自然、顺应自然、天人合一的发展理念。

另一项创作,是此次世博会中国馆的logo标志设计和吉祥物形象。“文明纵横·互鉴天成”,是由中国美术学院俞佳迪教授团队设计。标志以汉字“中国”为主体,配以英文及数字信息。文字取法于中国战国时期石鼓文与古罗马图拉真碑刻字母,以石刻传达大国叙事与文化正统,呈现东西方文明高峰之际会、书写源初之对话。

吉祥物名字叫“悠悠”,一只大熊猫怀抱竹子的形象。大熊猫是中国独有的珍稀物种,是生物进化的“活化石”。它长达800万年的繁衍生息,代表着我们思考物种与自然的和谐相处,与人类的和谐共生。“悠悠”形态可爱萌动,也是中国同世界各国友好交往的温情纽带。

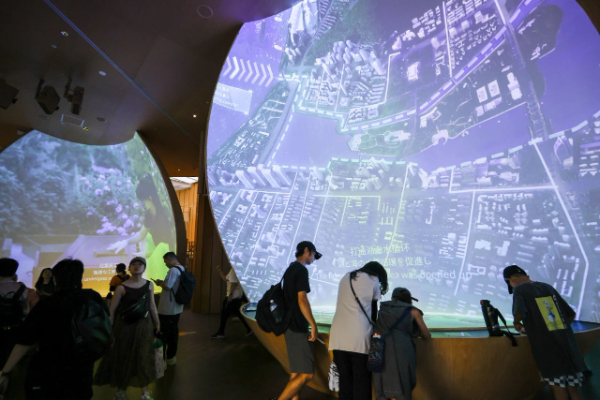

早在2023年,中国美术学院副院长韩绪带领卢涛、谷丛、汪莎等参与了中国馆展览陈设策划设计。之后设计团队与中国建筑科学研究院合作,参与了其中整体展陈的策划设计,思考如何向世界展示和传播关于人与自然和谐共生理念的中国方案,内容涉及展览主题、布局动线、展览内容、展陈形式等。

中国美术学院在大阪世博会的多维实践,不仅是一次艺术与科技的跨界实验,更是一场关于文化根脉与未来可能的深度思考。以“两个AI”的有机共生为方法 论,传统在科技赋能下焕发新生,科技也因人文滋养而更具温度。无论是中国馆外立面的书法、动态竹构的生态叙事,还是吉祥物“悠悠”承载的和谐寓意,都彰显着中国美院的追求:“重新发明日常”与“重建设计人文”。在智能时代,艺术不仅是历史的回响,更应成为未来的先声。