大道传薪|中国美院师生共同追思刘江老师

作者: 编辑:陈舒婷

来源:宣传部 阅读:

发表时间:2024-06-20

作者: 编辑:陈舒婷 来源:宣传部 发表时间:2024-06-20

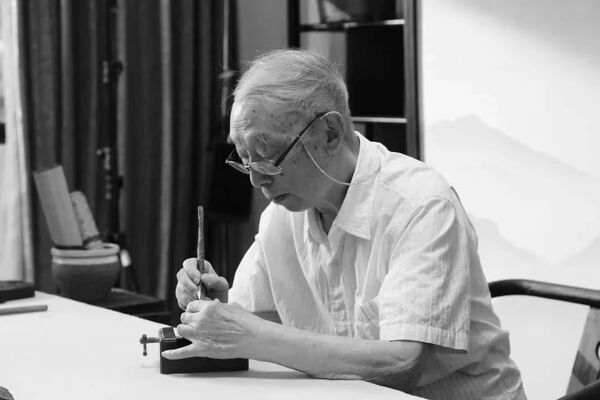

著名书法篆刻艺术家、教育家、中国美术学院教授、西泠印社名誉社长刘江先生,因病医治无效,于2024年6月9日21时57分在杭州逝世,享年99岁。

刘江先生于1926年7月生于四川万县。1945年中师毕业后考入国立艺术专科学校预科,两年后升入本科学习油画。1949年投笔从戎,度过八年军旅生涯,1957年重返母校浙江美术学院,复学国画。1961年毕业后留校执教。历任中国书法家协会常务理事、中国书法教育研究会副理事长、西泠印社执行社长、名誉社长、浙江省书法家协会副主席、浙江书法教育研究会理事长等职。曾荣获中国书法家协会“20世纪德艺双馨艺术家”称号、“中国兰亭奖·终身成就奖”、中国文联第九届造型表演艺术成就奖、“鲁迅文艺奖·优秀奖”、浙江省“二十世纪有突出贡献的艺术家”等荣誉。

刘江先生既是中国篆刻艺术道统的一代传薪者,又是德高望重的书坛尊师。他师从诸乐三先生,是近代艺术大师吴昌硕的再传弟子。先生始终追求“自成一家始逼真”的创新意识,书印兼通,以印入书,以书养印,入古而出新,厚积而薄发,俱臻高峰。

刘江先生是中国高等书法教育的先行者。他协助潘天寿、陆维钊、沙孟海、诸乐三等先生创办中国第一个书法篆刻专业,参与并推动了中国高等书法教育的勃兴和发展,为社会培养了一大批书法、篆刻艺术的精英人才。退休以后的刘江先生依旧勤奋耕耘,撰写学术文稿数百万字,筑造起极富深度的印学理论构架。

刘江先生是一位德艺双馨的艺术大师,是一位人民艺术家。他的一生对母校、对社会、对时代始终饱含深情,他的创作扎根大地,心怀人民,他对教育事业兢兢业业,不计得失。他对社会无私奉献,救灾济贫,捐资献作,不求回报,向社会各界的慷慨捐赠难以计数。在他身上,我们看到一位艺术家、教育家谦逊仁厚的品格和道义。

6月20日下午,中国美术学院师生及刘江先生亲属、挚友、弟子等怀着非常沉痛的心情,举行“大道传薪——刘江先生追思会”。

沈浩:刘江先生是高等教育的先行者,是艺坛的尊师,更是艺术道统的传薪者、德艺双馨的艺术大师。先生的篆刻以雄强、稳健著称,方寸之间极具视觉冲击力和艺术感染力。我从12岁起就跟着刘江老师学习,彼时世界观尚未成熟,刘江老师对我影响颇深。

第一是对人的态度。他善于发现别人的长处优点,始终抱着一种向别人学习的态度,这点非常可贵。

第二是对工作的态度。2006年我回到书法系担任副书记、副主任,去刘老师家里,我跟他讲我工作调整了,刘老师第一句话:“你现在做领导了,记得,你要为大家服务,你要吃得起亏”。这句话对我非常重要,也是我这么多年来工作中一直铭记在心的。

第三是对教学的态度。刘老师讲篆刻细致入微。他让我从邓散木开始,一边是篆刻学,一边是邓散木的印章,学了一阵以后让我改成浙派,但是他说要学传统,要学秦汉印章,最后带我进入了秦汉印。当时作业多的时候,一个晚上三方临摹,但是刘老师第二天把六个人一方方都认真点评过来,我希望今天的教学依然能够保持这样一种对学生负责的态度和热情。

刘江先生扎根大地,心怀人民,与时代同呼吸、共命运,对工作兢兢业业、不计得失,对学生悉心教授、尽心照顾,对社会无私奉献、不求回报。他以无私而崇高的精神,精湛而博大的艺术,赢得了同行和社会的敬仰!

金一斌:刘江先生的书印造诣含弘光大,他对书法高等教育的贡献尽人皆知,但鲜为人知的是,先生一直高度重视青少年书法艺术普及教育。他数十年如一日,默默耕耘,身体力行,为推动书法教育普及做了很大贡献。

1988年,中国教育学会书法教育研究会成立,这是中国教育学会成立最早的分支机构之一,刘江先生当选为副理事长。1992年,浙江省教育厅根据中国书法教育研究会的工作重点,在浙江省书法家协会、中国美术学院提供的专业人员支持下,成立了“浙江省书法教育研究会”,首任理事长是刘江先生,成为浙江书法普及教育的带头人,开展了一系列书法普及的成效性工作,研究会多次被评为先进工作集体。

依托研究会的平台,刘江先生在书法艺术普及教育上做了四个方面的工作。一是把关各类书法教材、艺术普及读物的编写。1991年,受浙江省九年制义务教育教材编委会委托,《写字》课本编写组成立,负责编写小学和初中的写字课教材以及相关教学参考书,刘江先生均一一把关。二是为研究会主办的全省中小学生书法教师暑期培训班加持。刘江先生长期担任《中小学书画》杂志名誉主编,最早的书名也由先生题写开名。2015年先生虽已高龄,仍领衔编辑义务教育三至六年级的书法练习指导,积极推进书法教育进课堂。自上世纪90年代初,总计上千位老师参加了全省中小学书法教师暑期班的培训,刘江先生每次都到场讲话。他作为大学教授、著名书法家,常常对中小学的书法老师参与书法艺术教育的普及工作表示感谢。三是建立“浙江省书法教育研究会实验基地”,以基地的示范来带动周边同类学校开展书法教育,促进浙江中小学书法教育水平的提高。目前全省已有四五百所学校成为实验基地,刘江先生曾亲赴多所学校指导小学生的书法学习,为学校题写校名和校训。四是指导组织书画比赛。研究会主办或联办全省中小学生书法(绘画)比赛多次。尽管年事已高,刘江先生面对各类纷繁的学生层次和结构,都毫无架子、倾心传授,不断转化并优化教学模式。经过刘江先生培养的学生有许多已经成为全国书法篆刻创作界、学术界的精英骨干。

刘江先生是一位真正的人民艺术家,向先生一贯的家国情怀、高风亮节致敬!

王冬龄:我认识刘江先生已经45年,当时他是国画系的书记,又是我们首届书法研究生的班主任、导师,他对我来说既是老师,又是领导,也是长者。我们今天要做的就是继承和发扬刘老师的精神,他将一生都贡献给了学校与中国的艺术教育事业。古人讲立德立功立言,我认为刘老师都做到了。

刘老师的正能量和党性是很强的,民主透明,大公无私;他尊师,对潘天寿先生、诸乐三先生等先辈的尊重是出自内心的;他爱护学生,能够包容学生的不同风格与性格。刘老师的一生非常辛苦,他也非常勤奋,他开创而后领导和发展了书法专业,为美院的教学、行政事务倾注了一生心血。刘老师对西泠印社也有极大的贡献;此外,浙江省书法教育研究会也是他一手缔造和创办的,为浙江省书法教育普及倾注心血;他也为自己的书法篆刻创作了不少专著……刘老师是永远的楷模,我们要向他学习,发扬他的精神。

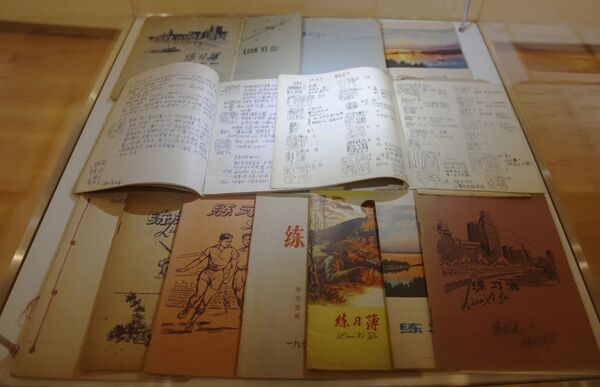

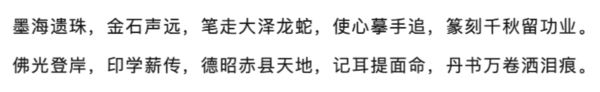

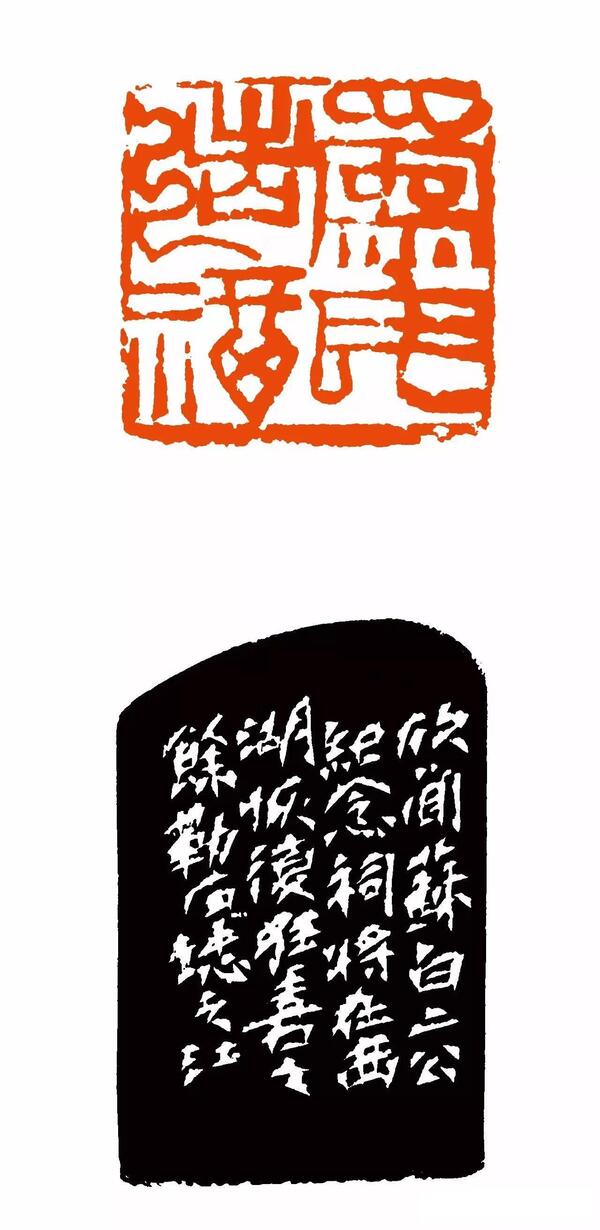

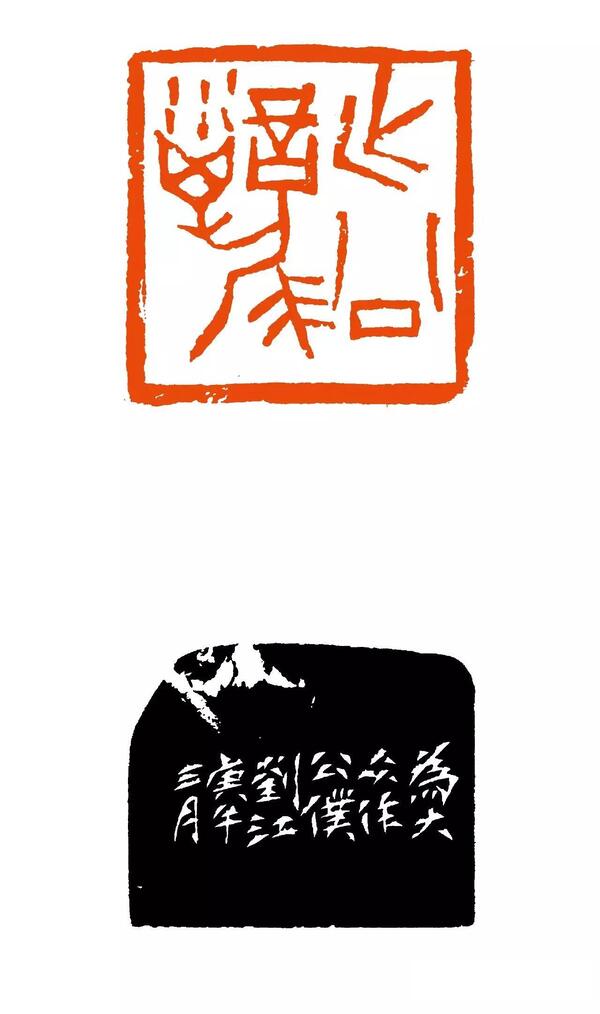

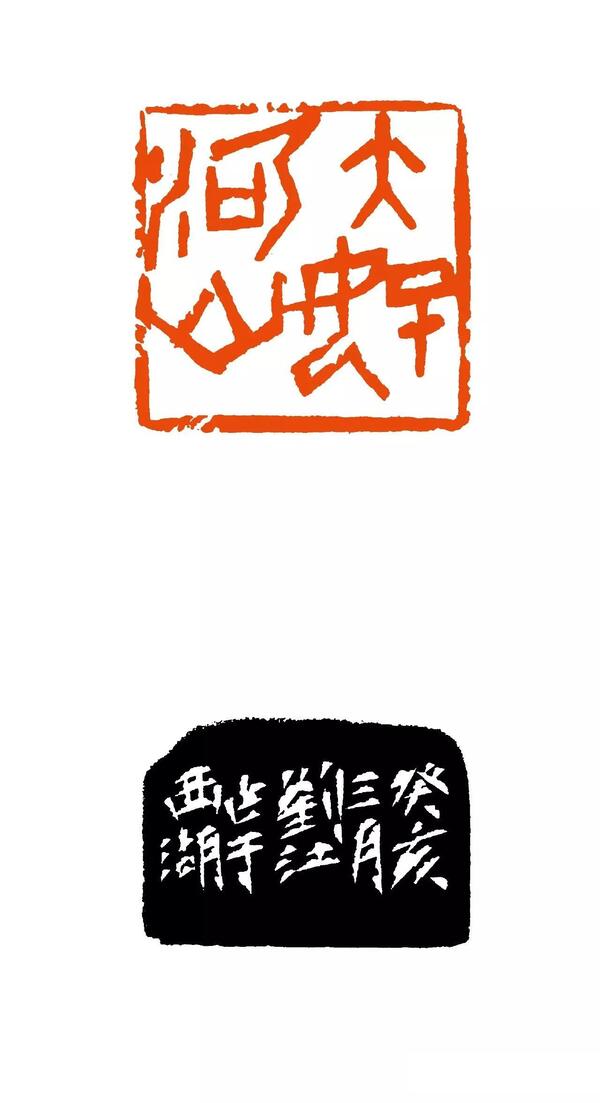

篆刻笔记手稿

曹锦炎:我回忆几件与刘江老师相关的小事。1984年,我在美院教书时了认识刘江老师。后来我们在西泠印社中相识更深。刘江老师为人亲近,没有架子,我在刘江老师面前没有畏缩的感觉,他就像老师辈的好朋友一样。有一次我指出他写的书法作品中把“中国”的“国”字写错了。他没有批评我,还表示我讲得有道理,我深刻领会到了刘老师身为艺术大家的谦虚。

第二件事是成立浙江省甲骨文学会。全国各地纷纷成立甲骨文学会,但浙江一直没有,很多先生希望刘江老师牵头。刘江老师找到我,希望我一起参与,我们成立了学会,并推选刘江老师为会长,他坚持让我担任副会长。学会成立后,至今挂靠在美院,每年开展活动,把浙江省民间写甲骨文的学者团结在了一起。

第三件事是成立学会后要举办一次展览。刘江老师对我说:“曹锦炎,你是副会长,你要写字,刻印”。我说:“我是搞研究的,对创作不擅长,已经多少年没有做了”。刘江老师坚持:“你要做”。于是我交了一幅书法作品和一方篆刻。作品有缺口,刘江老师用印泥修好,并在作品上题字:“为艺术战,曹锦炎篆刻,刘江题”。这让我非常感动。他对后辈的提携和平易近人给我留下深刻印象。

吴宪生:我和刘江老师认识比在座的要早一点,1975年进学校的时候,刘江老师就是我们绘画系的老师,是国画小组的负责人之一。这么多年来,我对刘江老师一直很敬佩。刘江老师是一位好的老师,他对书法教育是倾注了毕生的心血。对我们这些当时书法篆刻几乎是一张白纸的学生,手把手地教我们用刀,到现在为止印象还很深刻。刘江老师是一位好的领导。我留校任教,亦有赖于刘老师,师恩深重,永难忘怀。刘老师是一位好的长者。我们年轻老师当时是书法的门外汉,有事去求他,有求必应,我的第一方印章就是刘江老师刻的,中国美术学院老一辈教师对年轻老师关怀备至的传统,在刘老师身上表现得尤为突出。

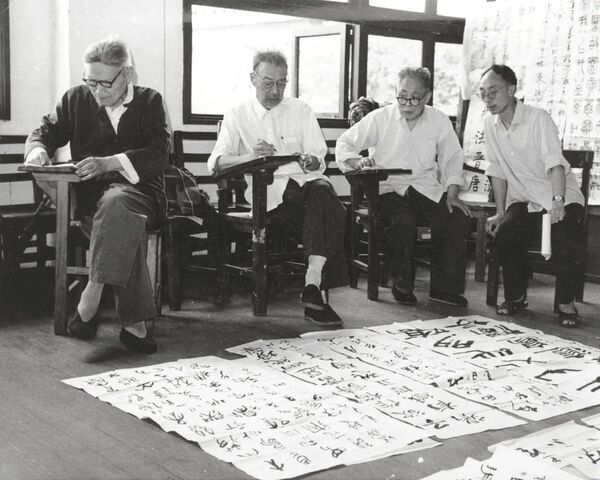

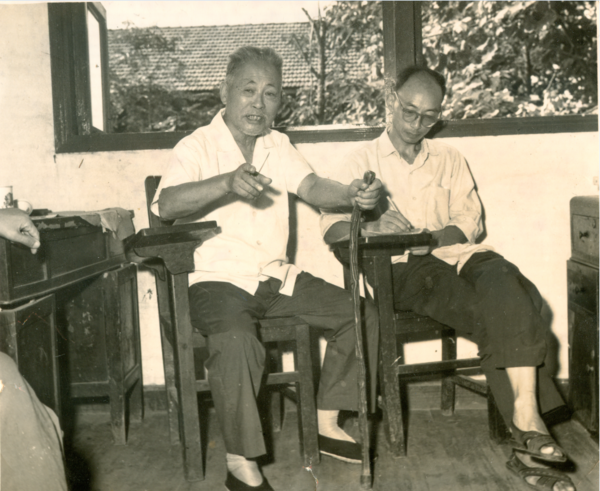

1982年刘江向沙孟海汇报工作

韩天雍:刘江老师是德艺双馨艺术家。在1987年初识刘江老师,自己就得到学习篆刻的教材《篆刻艺术》。回想一路走来,在刘江和沙孟海老师的肯定和勉励下,从翻译《日本书道史》到学写小篆、主攻大篆等方面都有了逐渐突破。我每个月都上他家去,他总是在伏案,不是写字就是刻印。刘江先生的“专注”是对我最大的帮助。刘江老师退休后仍然关心书法专业的建设和学生的学业,他的论文和著作对篆刻史、印章史都有重要的贡献。

王赞:“山高水长满江红,情深意远为人民”。刘江老师大爱无私,任教期间,他把重要的机会让给别人,他谦让的精神让我们感动,也为我们做人做事树立榜样,成为系里传承下来的优秀传统。刘江先生是中华优秀传统文化的继承者和发扬光大者,是中国现代高等美术学院书法教学的开创者,是中国美术学院师生的道德典范。他的一生对母校、对社会都饱含深情,三次向学校集中捐赠数百件捐赠作品,向家乡受困群众捐资献作,关心年轻教师,老先生不仅是把艺术教育传授给我们,更重要的是人品教育。刘江老师身上的品格和道义是优秀的共产党员精神,永远鼓励着我们。

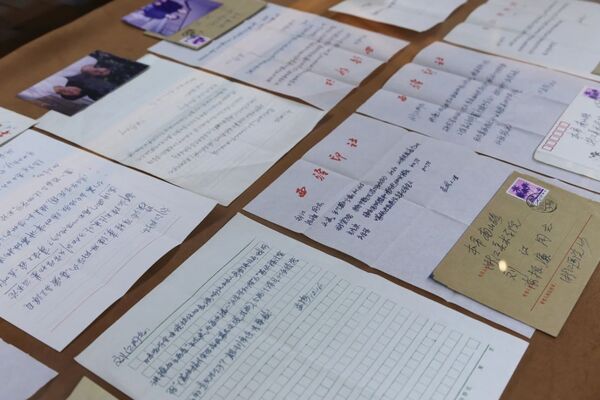

刘江先生与沙孟海先生的书信

陈大中:在刘江老师身上,能让人切身感受到他的艺术人格的魅力。孔子曰“仁者爱人”,刘老师爱学生,爱同事,也爱社会。几十年来,他始终把对传统的重视、对前辈的尊敬、对同仁的真诚,视为一种文化的责任和担当。刘老师培养人不是讲大道理,而是言传身教,润物无声。刘江老师谆为人师,诲人不倦,一生都孜孜奔走。在改革开放初期,他就致力于中日书法、篆刻的文化交流,他传授书艺,以助人助己的表率,以教书育人的大爱激励我们。

吕金柱:刘江老师这一辈人是中国美术学院非常宝贵的精神财富,他们有非常崇高的革命理想,在工作中对传统非常崇敬,对工作非常殷勤。在中国美院的发展历程中,他们是学院的精神桥梁,他们的作品有非常明显的时代烙印。在日常学习生活中,刘江老师对学生十分关心,像父母一般教会大家如何待人处事,并对毕业生细致地传授工作中的点滴经验。在往后的工作中,我与刘老师因筹建印学博物馆接触颇多,遇到困难他会第一时间进行指导,从这些小事里可见刘老师的品格,他是人民的艺术家。

来一石:刘江先生一是为人柔。他非常慈祥,默默地用自己的行动来让学生坚持下去,从而大家愿意接近他,也愿意听其专业教学。二是为艺刚。他为人民、为大众、为国家葆有正气的柔心。刘江老师在专业上十分了不起,是唯一从甲骨文入手篆刻的,书印传统在他身上得到印证。在篆刻上,刘江老师有两大贡献:一是刀法上传承传统上的刚与韧,刚柔并济,并加入了韧劲,便会长久;二是在文字比较刚硬的甲骨文里加入空间意识,十分注重印章里的文字排列。我一直记挂着他。

汪永江:刘江老师始终把我们当成自己的孩子,在他门下读书有一种家的感觉。他事无巨细,除了关心大家的学习外,还关心日常生活,包括未来的工作。刘老师希望他的学生不仅是成为书法家,还要有社会担当,要把传统书法传播出去。我们班里大部分同学都从事了教育行业,这某种意义上便是以刘江老师为榜样,传承他对学生的关爱和对专业的理解,并保持他人格的力量。这种精神力量一直深刻影响着我们,我们很怀念他。

许洪流:我们是书法本科恢复招生之后第三届,1989年入学的。以前做考生的时候,篆刻学了刘老师的《篆刻艺术》。毕业前,刘老师为我能够在西泠印社工作特地到局里去。刘老师不会骑自行车,也舍不得叫黄包车,是步行去的,天气很热,我心里非常感动。刘老师是一个好人,这个评价是最朴实的评价。他也是浙江博物馆重要的捐赠人,先后捐赠五次共96件。刘老师明年一百岁,浙江博物馆应举办纪念刘老师诞辰展览,也请中国美院和刘老师艺术研究会给予帮助。

江吟:我不是刘老师的学生,但刘老师胜似我的恩师,刘老师对我个人和出版社都有恩赐。1992年创立的浙江省书法教育研究会是浙江省一级学会,也是全国第一个书法教育研究会,刘老师付出了很多,写了很多字。浙江省教育出版社出的中小学写字教程,也是刘老师亲自挂帅。刘老师是中小书法教育的推动者和践行者,作为传统文化的承接者,主动把中小书法教育工作揽进。孜孜不倦,不求任何回报,只有付出,他是我以及我的孩子们永远学习的榜样。

蔡树农:在今天更加要强调老先生人品与由内而外的言行如一的原则。刘江老师的书法篆刻和成功之道值得我们研究与学习,在艺术道路上,只要对他的篆书篆刻有利的,他几乎都能够借助过来,并且都做到了一流,值得我们从学术的层面好好研究。

沈乐平:1993-1995年刘江老师一直给我们上课,我很幸运听到了他的课。这些年来,我们用的很多教学方式都是受刘老师的影响,他是我们中国美术学院教学体系方法论的建构者和奠基者。给我印象最深的是,刘老师总像长者一样细心关怀滋润着我们,那种温暖让人记忆犹新。现在,刘老师离我们而去,我们后学一代要继承刘老师的遗志,重任在肩、笃行不怠,做好“接棒人”。

李明桓:刘老师是用手中的刀和笔在育人。1993年我还是小学生时,有幸拜读刘老师的《篆刻的形式美》,于我而言,这本书让我走上了篆刻的道路,也是这本书让我从那时便发愿要考浙江美术学院。虽然和刘老师没有过多私交,但我一直受到他学术上的感化。刘老师当时是国画系的书记,他在篆刻内容选择上多是与育人、大道相关,充分体现了人民艺术家的角色,这正是榜样的力量。永远怀念刘老师。

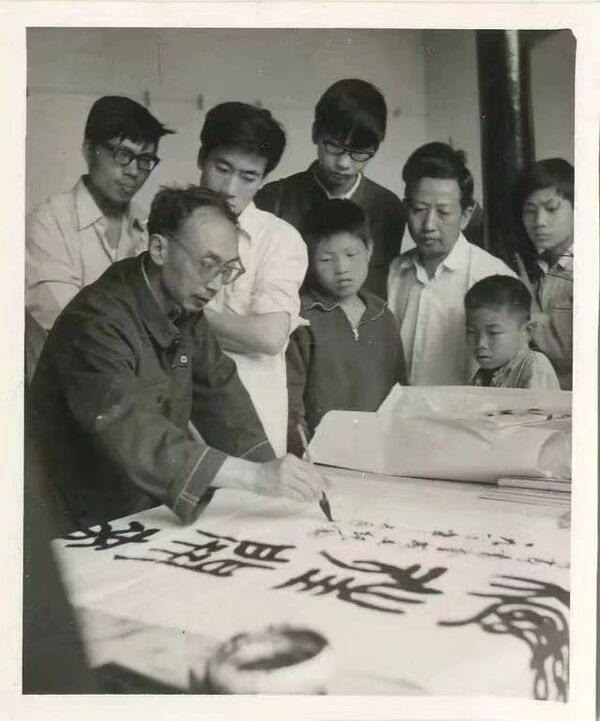

1970 年刘江聆听恩师诸乐三训示

张爱国:意大利文艺复兴之父彼特拉克讲过“只有美德才是永恒的名声”。刘老师的人品和艺品是高度合一的,他一生光明正大,热爱祖国,关心民生,“人民艺术家”的称号是当之无愧的;刘老师是中国美术学院高等书法教育的开创者与亲历者,他在教学工作当中永远以身作则、勤劳奉献、关爱学生,润物细无声,这就是刘江的教学与人格魅力,是我们永远学习的榜样;刘江先生接续潘天寿、诸乐三等先生的学脉,加以创造并发扬光大。刘老师在吴昌硕先生和诸乐三先生的基础之上,创造了雄强而温暖的风格,有刚的一面,同时也有宽厚包容的一面,他的印章边款文字是很宽博的,无形当中反映出他的人格特性。刘江先生“印学传百代,艺品锤千秋”。

戴家妙:2005年的一天,刘老师拎着很重的书法报来到办公室,这些报纸是他从创刊号开始整理的,他特意整理出来放到系里供同学们翻阅学习。2007年左右我去看望刘江老师,当时他已经80多岁了,记忆力开始衰退,在我临走的时候他说这几天在家整理《书法研究》杂志,现在的《书法研究》杂志就是刘老师一点一点整理出来留给我们的。几年前,学校图书馆整理出了很多珍贵的拓片,是60年代创办专业时刘江老师陪陆维钊先生买来的,一共有960件,他都拿来给学生做范本用。

鲁大东:1991年,我报考美院后,从南山路校园门口出来,恰巧在大墙下遇见了刘江老师。尽管心中忐忑,我仍鼓起勇气上前交谈。刘江老师因此成为我在美院认识的第一位老师。他在篆刻教育方面贡献卓著,我当时学习篆刻时使用的教材为1987年版《篆刻艺术》,此书于1997年再版为《篆刻教程》。刘江老师对高等教育影响深远,其教学模式成为后续教学的基础。80年代末出版的书籍侧重篆刻技法;90年代,浙江美术出版社相继出版《篆刻的形式美》和《篆刻美学》,强调形式美与篆刻美学。刘江老师的篆刻教学模式极具研究价值,这是我的深切感受。

刘丹:非常感谢中国美术学院、书法学院的各位领导和老师们出席我父亲的追思会。回想起小时候的一幕幕,心中涌现出太多太多令人缅怀的事情。五年前,我创立了浙江省刘江艺术研究会,旨在推广中国传统文化。研究会逐步梳理了我父亲的生平年表、年谱以及他最卓越的艺术成就。在中国美术学院艺术管理与教育学院的支持下,我将初步整理的手稿文献捐赠给了学校。接下来,我们计划成立专门的团队,共同整理和归档刘江老师留下的遗产,继续巩固和加强国美书法篆刻教育的领先地位。

今天很多人都提到刘江先生的为人和教育成就,我们应该实实在在地将他的精神和技艺传承给下一代。

年轻时,我从日本留学归来,专攻美术教育。恰逢老同学吴小华提到象山校区即将恢复美术教育,我便留在中国美术学院工作了20多年。我父亲常说要脚踏实地,因为只有踏实做事才会有真正的成就。我回到美术教育岗位后,在象山校区开设了第一堂书法选修课。虽然我并非书法专业出身,但我相信,从任何时候开始都不会太迟。我决心继承父亲的事业,致力于推广书法美育和书法文化传播。

接下来,我们计划出版一本纪念册,并计划在先生百年诞辰时举办一场盛大的展览。书法篆刻当刘江先生莫属,他对中华民族文字、金石的贡献值得被永远铭记。最后,我衷心感谢大家的出席,未来我们共同努力。

沙孟海先生为刘江先生题字

高世名:每位发言者都非常真诚、动情地分享了自己和刘江先生的点点滴滴,每个人的记忆组成了一面镜子,映射出刘江先生的人格学养、教育之风、艺术成就、先生之德。

我和刘江先生当年偶有一两次交谈,他看起来略有单薄的身体隐含着一种刚健和热情,后来知道他参了军,有八年军旅生涯,又是共产党员。刚才有几位谈到他这一代人不只是古道热肠,有新中国成长起来的那一辈人的无私和孤毅,一种责任感。

2015年,刘江先生向学校捐赠了200余件代表作,作品创作时间从上世纪40年代一直到2000年以后,是一个系统的捐赠,也满含着他对国家、对学校、对后辈始终如一的深爱之情。

刘江先生有多方成就:书法、篆刻、印学、教育,这四个方面都值得认真深入地做研究。

刘江先生介乎百岁高龄,可谓功德圆满。他的终生事业是中国书法篆刻艺术的大道传承,这是数千年的中国文化的根基和精髓。刘江先生这代人为今天书法篆刻艺术、印学研究的繁荣兴盛,奠定了坚实的基础。中国美院这些年一直推进开展“中华文明基因工程”,创设汉字、器道、山水、造园四大研究中心,以这四个命题贯通所有学科专业。古文字、汉字首当其冲,不仅贯通书法、篆刻、金石,我们希望把先秦两汉金文甲骨纳入到跨学科、跨专业的学习创作中,新媒体、电影学院、建筑艺术学院等都有针对古文字、汉字研习的部分。刘江先生在过去的半个世纪里,通过篆刻、印学、书法艺术对古文字、金石学的研究推动,让我们格外感佩,值得我们继承和探索。

本次追思会的主题是“大道传薪”,这是对刘江先生一生的真实写照,我们每个人都应向刘江先生学习,做大道的传薪者,做大道熔炉中的一根柴,在燃烧中化身火种,薪尽火传,大道绵延。

刘江先生虽已仙逝,但他的艺术常青,精神永存,他的品格和风范永远传承在中国美院学术大家族的血脉中,在他的学生和后辈身上永远延续,他的艺术生发于学院,他的人生奉献给了学院,他的精神熔铸于学院。正因薪火相传,学院才能生生不息。刘江先生千古!中国美术学院浩基弥固,师表永存。

以上内容根据速记整理,按照发言顺序排序。

部分作品

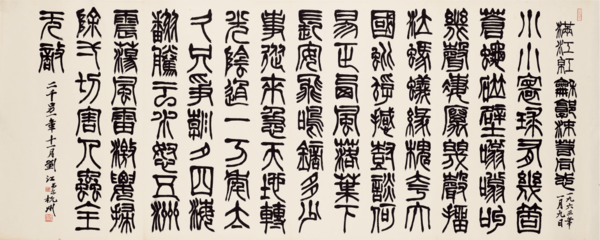

篆书《满江红·和郭沫若同志》横幅

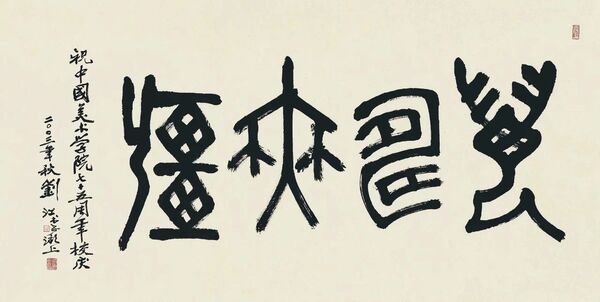

篆书《万寿无疆》横幅

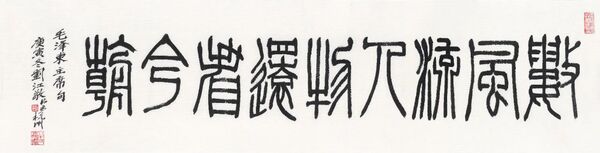

篆书《毛泽东主席句》横幅

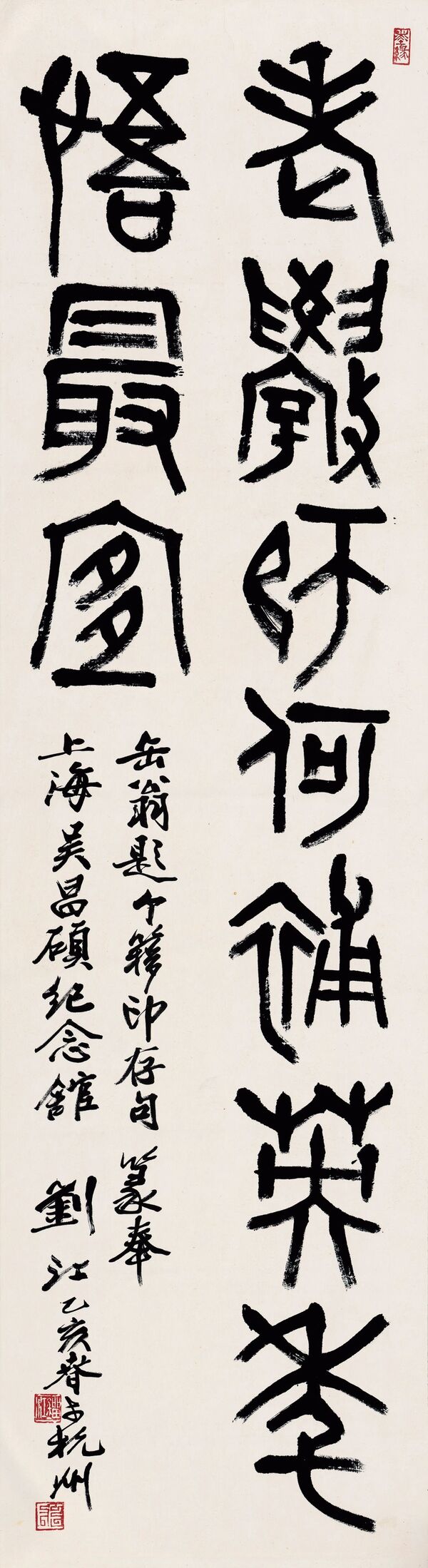

篆书《缶翁题个簃印存句》条幅

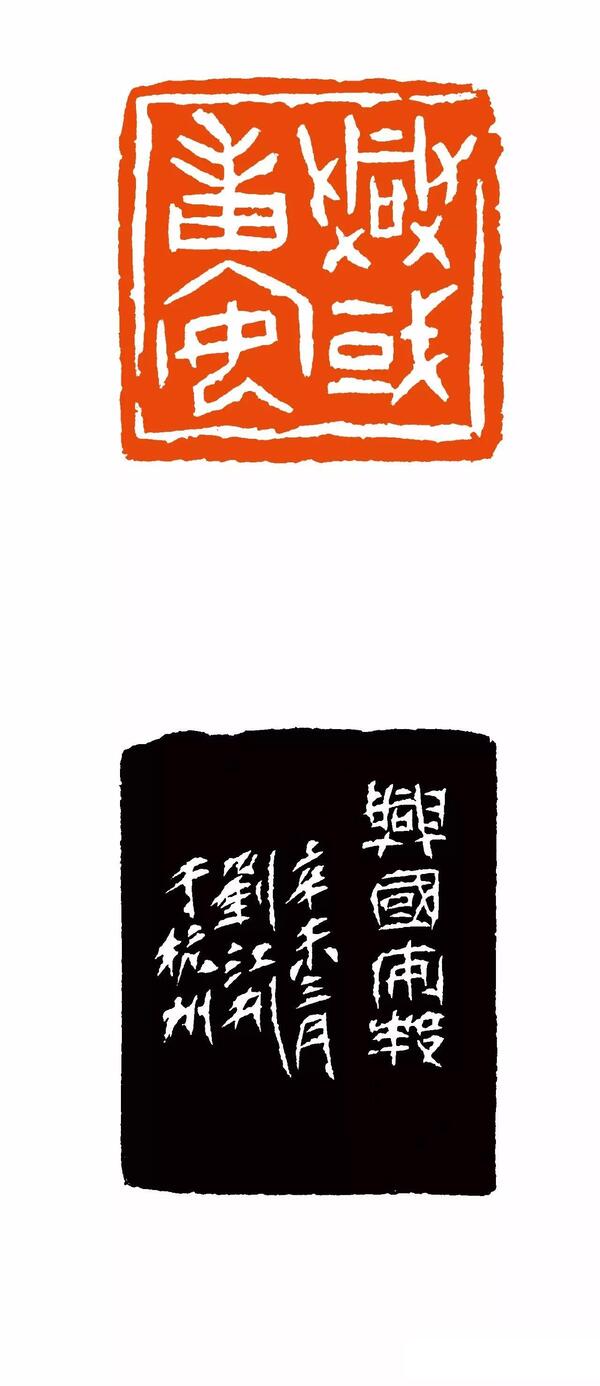

为民造福

兴国安邦

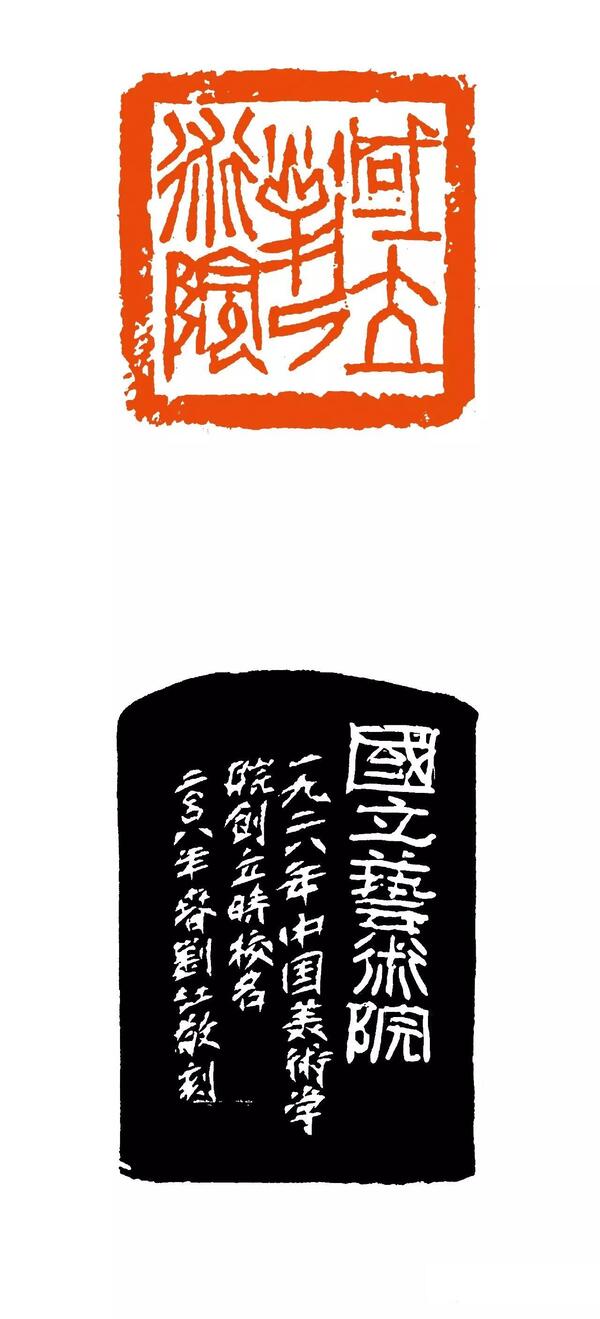

国立艺术院

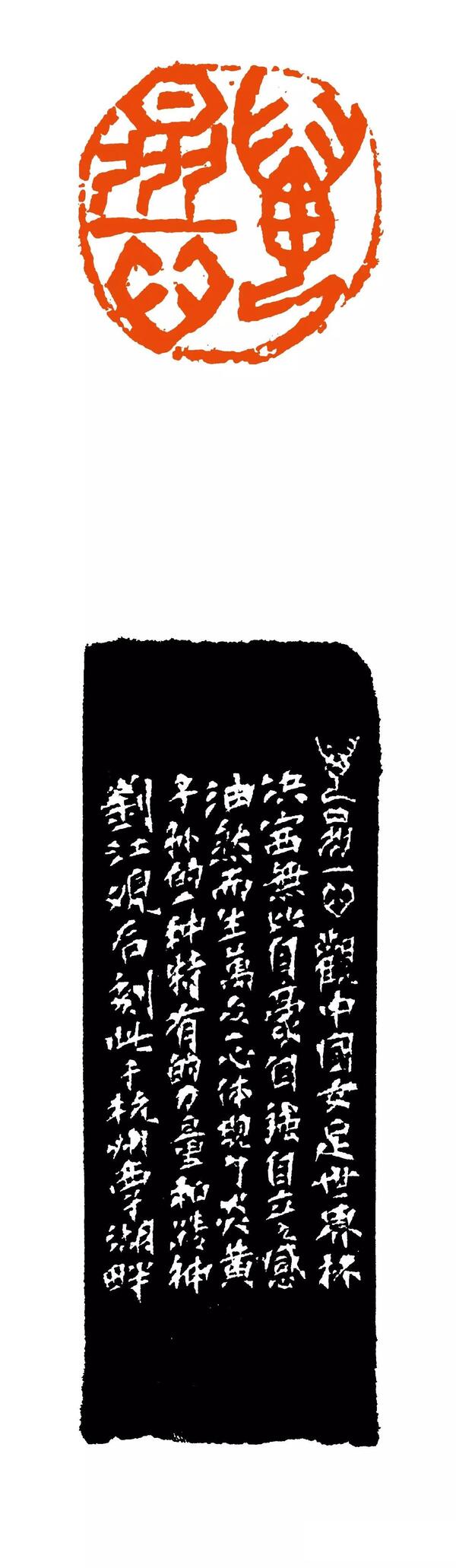

万众一心

大众公仆

大好河山