中国美术学院第五届“国美金课奖”获奖课程揭晓

作者: 编辑:陈舒婷

来源:教务处 阅读:

发表时间:2025-03-01

作者: 编辑:陈舒婷 来源:教务处 发表时间:2025-03-01

3月1日上午,中国美术学院第五届“国美金课奖”颁奖典礼在南山校区北苑报告厅举办。中国美术学院学术委员会主任许江,党政领导班子成员金一斌、余旭红、孙旭东、沈浩、傅巧玲、曹晓阳、韩绪、陈于杰、夏文莉,中国美术学院教授、著名油画家全山石等出席典礼。

颁奖典礼现场

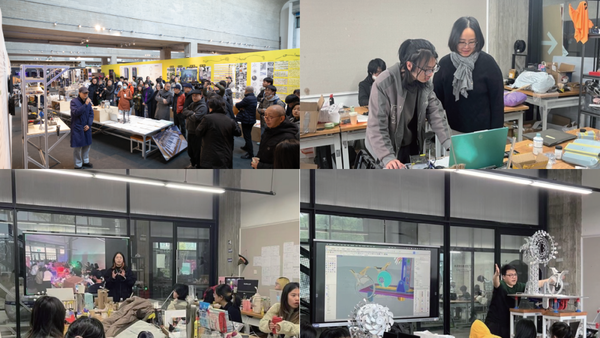

“国美金课奖”代表着教师言传身教、铸金炼课之厚度。本届评选根据2024年颁布的《中国美术学院“国美金课奖”评选管理办法》,经过各学院推荐、教学展览研讨、团队汇报,最终由金课评审委员会评定出16门“国美金课奖”,包括中国人物画创作、宋人山水临摹、摹仿与绘画——绘画的思想与方法、解析与创作、中国传统壁画理法解析、传统手工纸与纸质文物修复、自然的建造、数字产品设计——交互叙事、艺术机构考察、字体设计、智能硬件与系统开发、创意基础12门本科课程,西湖风景名胜区和江南园林专题研究、电影叙事研究、类型与社会、色彩规划与设计方法研究4门研究生课程。

获奖团队接受颁奖

本届“国美金课奖”评选历时8个月,采用学院推荐-展览汇报-终评认定的立体化流程。不同于往届金课奖本科、研究生课程隔年评选的传统,从本届开始,本科和研究生课程同时参评,特别强调课程的核心内涵建设和本研进阶关系。各教学单位立足学科特色,优中选优推荐46门参评课程,在冬季教学检查中,参评课程通过现场汇报、教学成果展示等环节接受全面检阅。最终由评审委员会综合课程教学的目标与定位、思想与理念、教学方法的创新和突破、教学成果的质量与成效、课程展示及汇报多项评审要点,评选出本届“国美金课奖”。各课程团队通过跨学科融合、社会项目实践、数字技术赋能等方式,探索艺术与科技、传统与当代、理论与实践的交汇创新。

获奖教师代表 刘潇

“艺术机构考察”课程负责人刘潇代表获奖教师上台发言,她表示,国美金课奖的设立不断激励着创新教学方式的创新,为培养更具洞察力与创造力的艺术人才提供坚实支撑。此次获奖,不仅是对课程的肯定,更是对艺术教育中实践与探索精神的鼓励。她将此课程定位为美院的传统课程——“采风”,如果创作的“采风”是对自然与人文现场的深度体察与生命书写,那么艺术管理的“采风”则要深度触达现代艺术世界里的人事物和机构。仅在教室里是无法完成与机构相关的知识传递和经验塑造,必须携带着在国美习得与坚持的艺术价值观与品味,去直接体察艺术世界的波动,在不同的知识类型与机构实践中完成自由链接及专业身份的塑造。今天的日常生活、社会治理、商业伦理、人工智能等许多新现实、新命题都已经发生,必须直面艺术中的劳动与作品、著作权和所有权、物体性和事件性、消费和交流、传承与传播之间复杂纠结的关系,这是现代艺术世界中需要调动起我们充分的感受力、批判力、创造力的的新现实、新命题、新场域。

金课课程介绍

中国画人物创作

课程介绍:《中国画人物创作》是中国画学院人物专业的本科核心课程。在此门课程中,学生围绕特定主题或概念进行创作,不仅是绘画技能的训练,更是对社会、历史和文化的深入思考。中国人物画创作课程旨在培养学生对人物画的理解和创作能力,通过主题创作提升其绘画技巧与思维深度。课程的设置既是对其他课程(如临摹、写生等)技能的检验,更强调通过中国画这一媒介塑造学生成为新时代的观察者与表达者。学生在课程中不仅要掌握传统技法,还要能够结合当代审美需求进行创作,表达时代精神与文化深度。通过这一课程,学生能够在继承和创新中发展中国画,创作出具有时代精神的作品。

团队成员:林皖、蔺洁青、潘汶汛、吴冠华、尉晓榕

宋人山水临摹

课程介绍:《宋人山水临摹》是本科教学的重要课程,更是承上启下最关键的环节。课程主要包括三个层次的教学目标 :其一,掌握宋人山水画的风格特点、创作理念、艺术特色及文化内涵,理解和分析宋人山水中的笔墨语言和绘画技巧,观察宋人山水画的意境、章法、形象等基本特征,以及用笔、用墨、设色等表现技法 ; 其二,了解并掌握传统山水画全盛时期的主要流派和代表画家的艺术风格以及表现手段,提高学生对宋人山水传统理法和形式的认识 ;其三,培养学生对传统文化的热爱和自信,提高其艺术鉴赏能力和动手能力,使学生能够正确理解和掌握山水画的发展脉络、美学理论和技法的演变过程。在此基础上,使学生掌握山水画用笔用墨的技巧和规律,熟练运用传统笔墨语言进行创作。课程意在使学生在本科一年级综合学习基础上,对传统山水画全面深入的研究和学习,通过对宋代各派、各家山水画的研习,形成自己的认知和体悟,掌握自然山川的山水之道和传统山水画中的常变之道,为下一步本科三年级的元画学习打下坚实基础。

团队成员:陈明坤、陈磊、黄佳茂、高树标、范阳子

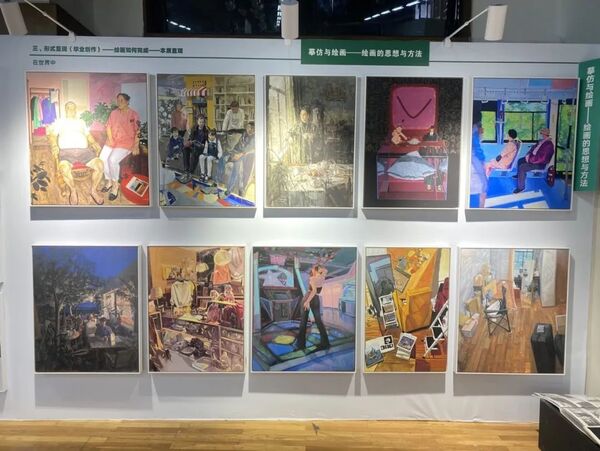

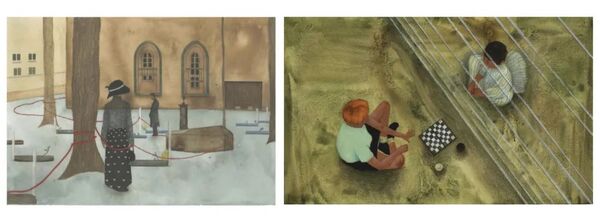

摹仿与绘画——绘画的思想与方法

课程介绍:《摹仿与绘画——绘画的思想与方法》是中国最早的绘画理论与实践博士点培养的二十年经验转化的本科课程;也是中国美院自创办以来,从林风眠到赵无极等几代国美学人“中西融合”学脉在当代“绘画东方性”深度转化的课程;还是IA虚拟时代,绘画感受力重建的课程;更是中国美院最高学术点具象表现绘画课程中最核心的命题,是具象表现绘画三大课程模块素描、色彩、创作中最重要的创作与主题生成课程。

课程最主要的特点在于紧扣绘画的危机与出路,绘画的思想与深度,绘画的本源与当代,绘画的东方与诗性,也是响应近几年国家学科建设中迫切需要的线上课程(慕课MOOC)。在实际教学中,课程注重的是绘画创作与主题生成的内在学理逻辑和结构的过程性,旨在用具象表现绘画的思想方法诠释重建当代绘画的方法论路径,力图使学生能明晰绘画的创作思想与方法路径,实现实践与理论双向转化,为独立进行绘画创作奠定思想基础。

团队成员:赵军、司徒立、蒋梁、史怡然

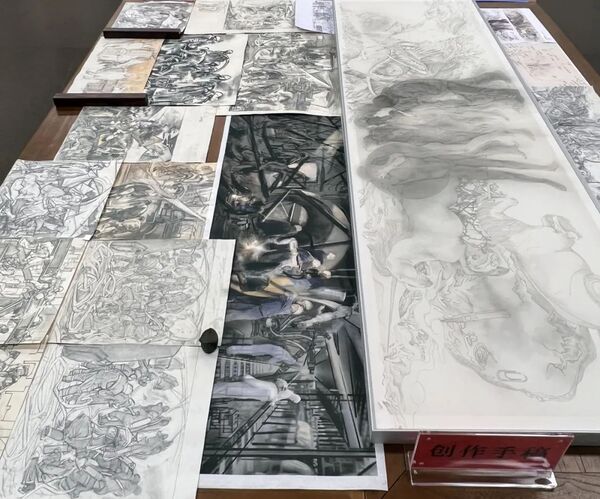

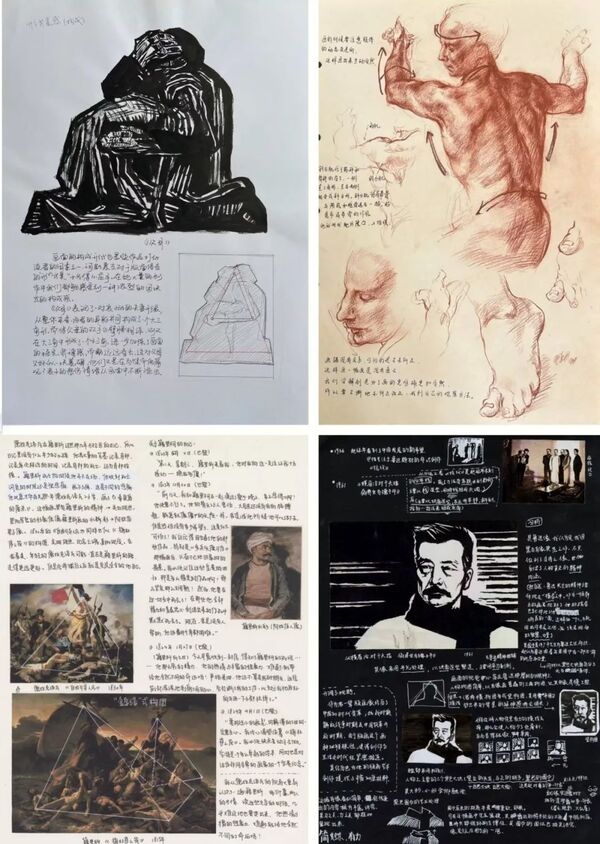

解析与创作

课程介绍:《解析与创作》是版画系新现实工作室的核心课程,以提升综合艺术素养与创作能力为基本教学目标,兼具知识性和技术性特点。课程前接造型基础训练和版画技法普修,并与社会实践、毕业创作一起构成了版画系二工完整的创作课程。

课程从解析入手,梳理东西方经典艺术的发展脉络,研究艺术创作基本法则,正确认识和理解艺术的传承与创新的关系,建立合理有效的工作方法。通过实践锻炼学生真正意义的深入生活,激发思考,带动发自内心的表现欲,开启贴近生活,关注现实,对人生、对社会现象以及艺术表达、艺术精神的探索与挖掘。同时注重培养学生树立正确的价值观,将能够表达热爱祖国,社会变迁的现实主义因子植入创作中,培育新时代新现实版画创作人才。

团队成员:邵蓓艳、曹兴军、张晓锋

中国传统壁画理法解析

课程介绍:《中国传统壁画理法解析》在绘画艺术学院壁画系学术框架下具有重大的现实意义。古代壁画在千余年历史的跨度中,造像方式、绘制方法及题材表现极为丰富,演绎出精深宏博的艺术风貌;课程在研究中国传统壁画理法的基础上建立相对完整的教学体系,在历史观、文化观上探索属于不同时代的中国传统壁画造型体系。

课程以进阶式的方式安排进行,以材料认知、模写实践为基础,结合报告的撰写,以个案分析研究梳理中国传统壁画的理法,通过讲授对比传统壁画绘制理法上的差异,让学生掌握传统壁画的绘制材料与方法,并在后续课程中将其灵活运用到写生创作中去。按照“材料基础+媒介方法+写生创作”的路径,课程发挥教学的学术引领、专业指导、精神支持、解惑答疑的作用,力求建立一套在中国传统壁画理法基础上的模写与创作课程体系,培养兼具有思想深度和创新意识的国际化绘画艺术专门人才。

团队成员:李丹、贺亮、朱唯践、刘志书

传统手工纸与纸质文物修复

课程介绍:《传统手工纸与纸质文物修复》是文物保护与修复专业核心课程之一,由“传统手工纸的制作工艺”“纸质文物的用纸特征” 及“纸质文物保护与修复”三部分构成。学生通过对纸张制作工艺及修复方法的理论学习,在书画、古籍、档案的修复中,掌握不同类型纸质文物的用纸工艺和修复方法,规范修复技术,奠定坚实的理论与技术基础,培养职业素养,为从事文物保护与修复工作做好准备。课程承接前修课程中的《书法与白描》《传统书画材料》《文物保护与修复理论》等,同时为下一阶段中的《书画鉴赏与修复》《古籍鉴赏与修复》等相关课程提供坚实的基础。

团队成员:李爱红、饶蔚姝、王谦

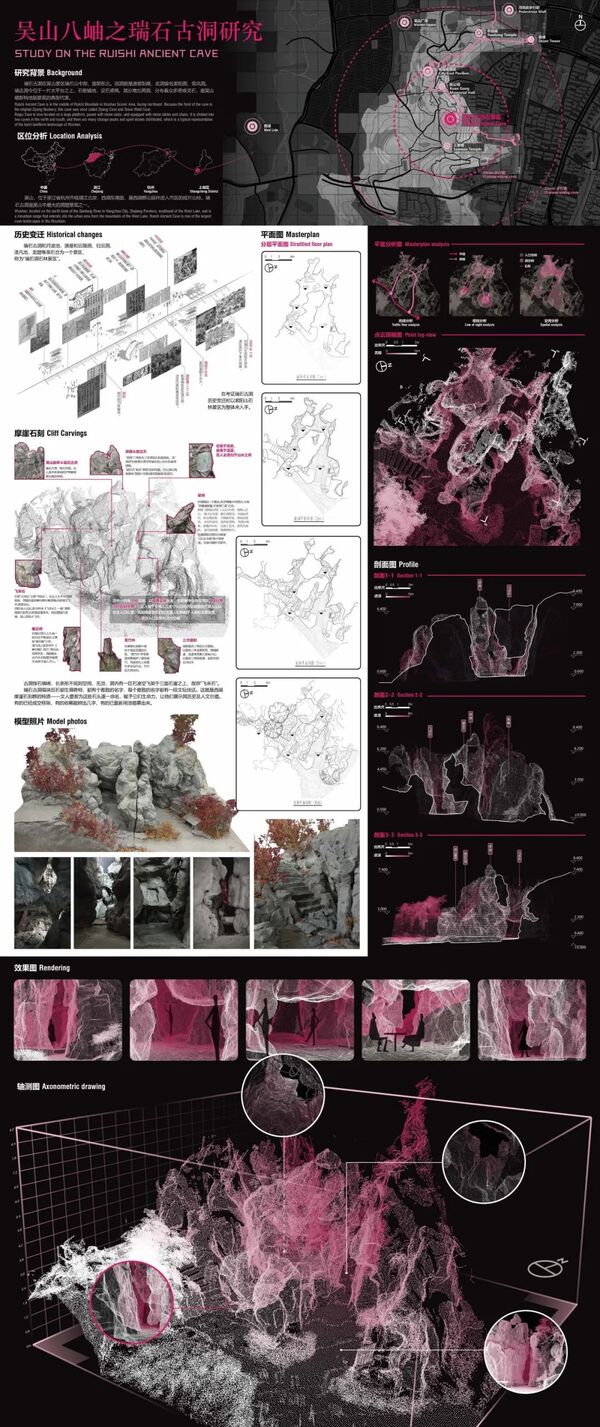

自然的建造

课程介绍:《自然的建造》是面对建筑艺术学院建筑艺术系本科四年级开设的专业设计课程。课程是“重建一种当代中国本土建筑学”的学术方向下“材料与建构”教学线索中的一门核心课程。它面对中国建筑教育中存在设计与建造严重脱离以及传统建造体系面对当代社会现实进行转型的问题,强调自然材料、真实建造,并以此为思考设计的起点与核心。

课程秉承中国传统建造理念和冯纪忠先生关于材料与建造的学术思想。2003年,王澍老师第一次进行了教学尝试。2009年此课程首次设立,王澍与陆文宇老师共同撰写教学大纲。2009-2011年,多位教师进行了教学探索。2012-2014年,蒋伟华老师对美国罗德岛艺术学院建筑系老师在建筑艺术系开设开放实验工作坊课程的教学方法进行了研究与总结。2015-2017年,课程形成由蒋伟华、黄立和邱佳羽老师分别主导的三个研究方向。2018-2024年,三个研究方向开始平行授课,目前正在由郦文曦老师培育第四个研究方向。

团队成员:蒋伟华、黄立、郦文曦、邱佳羽

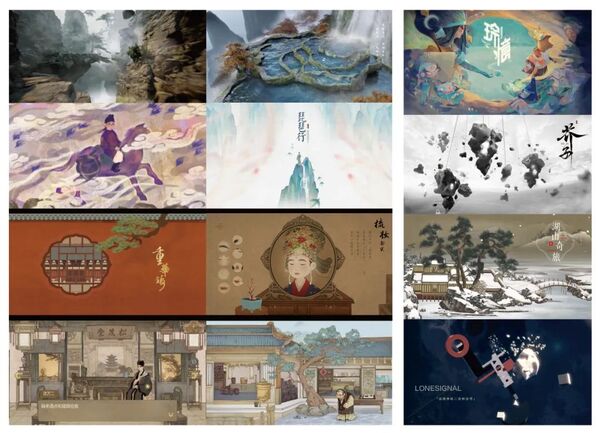

数字产品设计——交互叙事

课程介绍:《数字产品设计——交互叙事》是面向动画与游戏学院动画专业数字交互方向本科三年级开设的项目制课程。课程依托学院互动媒体与游戏导师与腾讯游戏学堂行业导师双股师资,实行“2+X”双导师群为主轴的全流程教学模式,致力于培养学生在策划,叙事,美术视听,交互,动效,引擎等方面的综合知识与技能调度及团队协作能力。

2020年以来,中国美术学院动画与游戏学院和腾讯游戏学堂持续展开针对交互叙事研究的校企联合课程共建,旨在探索交互叙事作为独特叙事手段在多元领域尤其是交互叙事类游戏中的应用与拓新,该课题成为戏剧影视学科视角下交互设计外延探索和校企联合课程建设的典型案例。课程注重学生的基本人文素养和科技素养的培养与教育,鼓励学生创新,突破思维定式,引导学生站在更为全局的的角度去思考交互叙事与多元主题和场景链接的可能,倡导健康的游戏主题创作之于文化,教育,社会等积极意义,成为大学生学科竞赛和国创项目的重要孵化课程之一和专业学生在毕业创作阶段斩获佳绩的坚实支撑。

团队成员:童元园、蔡智超、姚驰、周书勤

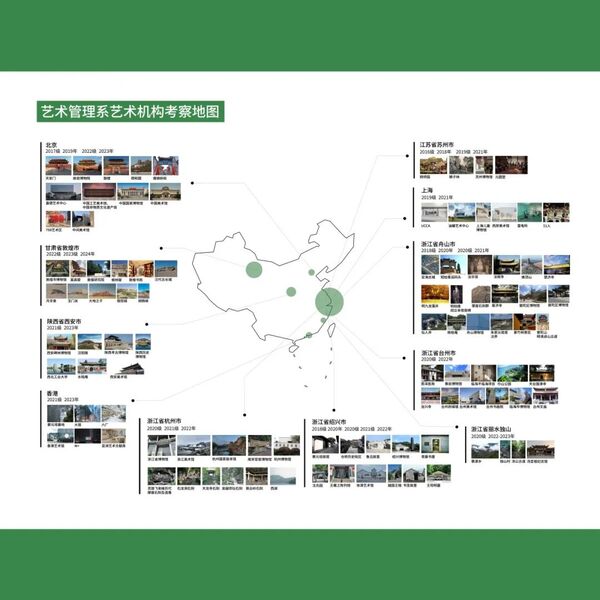

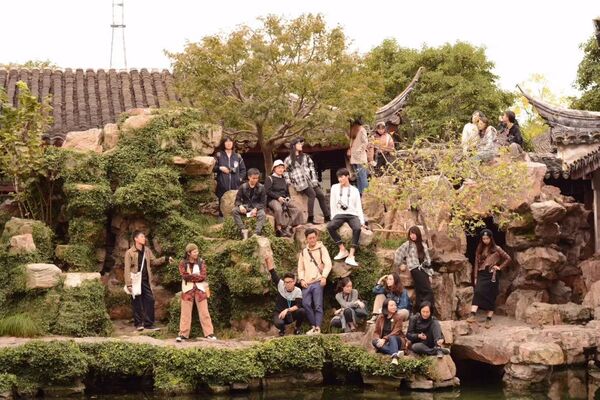

艺术机构考察

课程介绍:《艺术机构考察》是一门理论与实践结合的核心课程。就艺术管理而言,「采风」是在社会中思考现代艺术世界里人与机构的生态。通过机构,理解艺术创作与创作者与社会现实的联系,引导学生理解艺术管理在真实的现代艺术世界中的行动空间和主体身份,以及为艺术行政与艺术传播勾勒出具体的感知地图。

课程引入“盒子”概念(白、黄、金、绿、蓝、红),帮助学生理解当代艺术世界中不同机构的模型。

教学过程以“调研—分析—展示—演说”四个环节,引导学生通过现场考察、深度访谈、数据采集与成果汇报,推动问题导向式学习。

深度对接行业平台,打造学生实践项目。课程同时推动了学生主导的公共交流与研究项目,“塑成:艺术档案的认知和阐释国际研讨会”、“薰陶成艺:启发艺术家的书籍杭州站展览及系列访谈”等,扩展与增强了学生的文化视野与职业塑造能力。

团队成员:刘潇、张帆影、李桐、翟羽佳、林梢青、周瑛、汪菲

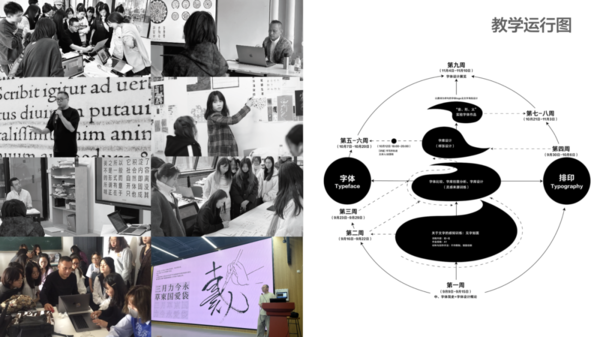

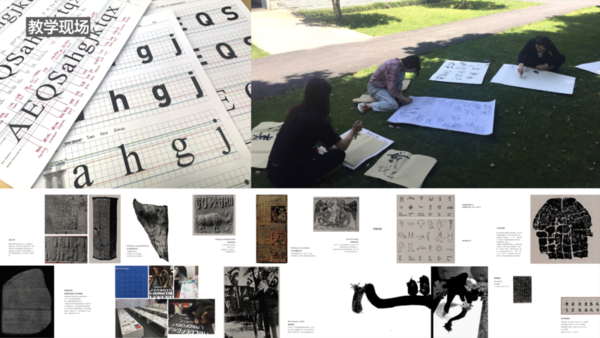

字体设计

课程介绍:《字体设计》是视觉传达设计专业本科二年级的首门基础课程。教学团队依托中国美术学院学缘交叉的优势,在课程设置上围绕三个核心特点:1、汉字艺术与人文体验,2、多语种字体设计,3、创意字体与应用设计。课程从字体史入手,系统性地教授字体设计的各类知识。让学生更好地理解“形、音、意”所承载的文化内涵,最终融入学生作品的创作之中。课程中,学生在书写感知的体验外,还须对中、西方的字体设计的对比研究熟稔于心。本课程的教学目标是引导学生完成“便于时代传播、富于人文感知”的字体设计,并要求学生能够自发提出具体的思考命题,如:字体作为视觉符号的社会传播价值;字体在现代品牌传播、新媒介等领域中传达的有效性;在国际化传播进程中传统汉字字体艺术的再创造等。

团队成员:俞佳迪、周峰、方舒弘、王弋、卢西

智能硬件与系统开发

课程介绍:《智能硬件与系统开发》是创新设计学院本科二年级的专业基础课,面向艺术与科技和数字媒体艺术专业开设。课程涵盖了后续在人工智能与设计学科交融的应用实践类课程所需要基础能力模块、智能系统开发的基本理论和实践方法,包括材料与动力学艺术基础、单片机基础、机器人技术基础,远程通信与自动控制技术基础,以及操作界面UI设计基础及数字孪生基础等内容。

本课程在教学过程中倡导“劳作上手,精益求精”的理念,围绕掌握智能硬件和远程控制系统设计的最终目标,将知识点分解为最小单元,开始由简入繁、由易到难地逐步讲解,以“映射魔方”为题通过让学生动手从一个最小单元件的设计开发实践入手,一步步迭代提高知识点体量和难度,完成一组控制模块的群体控制练习,最终通过“互奕”的方式来提高分析问题和解决装置的动态控制和远程通信的实践能力。

课程在专业课程体系中处于非常重要的位置,既是深入学习算法与人工智能等技术的重要实践课程,也是为后续项目制课程及毕业设计课程储备必要的基础能力。

团队成员:陈天翼、胡晓琛、顾文甲、尹娆

创意基础

课程介绍:《创意基础》是专业基础教学部图像与媒体分部核心课程之一。作为本科一年级学科通识基础的收尾阶段,课程以整个学年专业知识与技能的系统融汇、演练进行初步创作体验,衔接二级学院的专业教学。课程是对应二级学院中戏剧影视、美术与设计三大学科的通识基础课程。在多元、多维与开放的图像生产语境中,打通造型基础、语言基础和创作基础等教学模块,系统培育上手能力、媒介意识和实验精神。

《创意基础》以“专业基础”与“图像创造”教学的融合,一定程度消解了“基础-创作”的传统界限,为探索新的专业基础教学模式提出了可能。一方面,课程基于专业创作的目标而使学生能够综合运用前继素描、色彩、形式语言等课程的知识与能力。另一方面,课程又是学科通识基础课程链中的重要模块之一,是在“大基础”的框架之内所进行的教学实践,课程体现了图像与媒体分部所一贯秉持的“图像叙事”这一教学脉络,形成了“图绘叙事”与“影像叙事”、“绘画媒介”与“数字媒介”并置、交叉、融通的多层次教学模式。

团队成员:谭小妮、王建伟、古榕、马旭东、于默、陈瑜婷、施乐群、方赞茹、张文、邬春妮

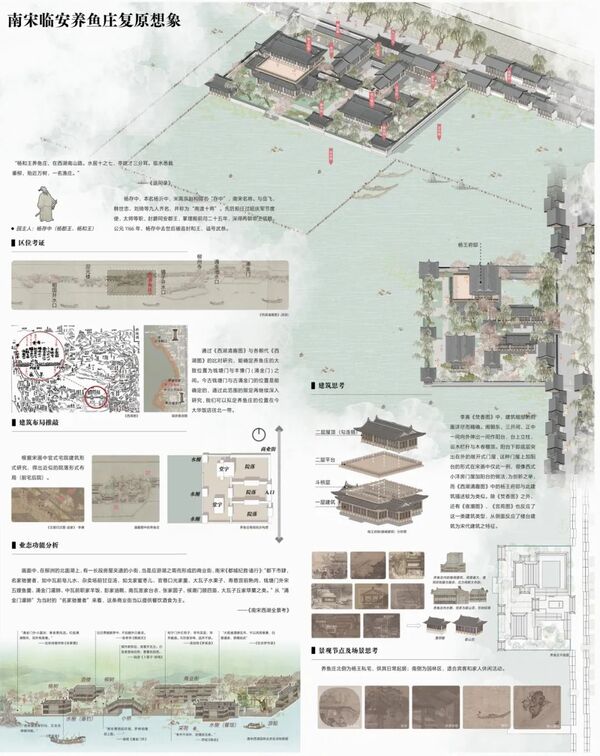

西湖风景名胜区和江南园林专题研究

课程介绍:《西湖风景名胜区和江南园林专题研究》是全国风景园林硕士专业学位教指委必修课程《风景园林历史与理论》的细化与在地化,是极具中国美术学院特色的研究生核心课程。

该课程研究以杭州西湖为核心的江南地区传统园林的传承与嬗变,与“江南园林精测与研究”“叠山造园”等课程一起构成本校“当代城乡造园”的研究生特色课程体系。课程旨在搭建起学生对江南园林更为系统的认知,以南宋繁盛时期西湖及其周边园林为抓手,引导学生对文献资料进行收集和解读,以史为凭、以图为据,并以图示化语言呈现,同时以当代技术对现有园林遗存进行调研和科学分析。课程作业成为西湖研究和名胜区改造优化的重要资料和有益参考。

团队成员:沈实现、晋亚日

电影叙事研究

课程介绍:《电影叙事研究》是电影创作方向研究生二年级的核心课程,以“诗性电影”的研究为重点,在广阔的现实主义背景上探索其可能性,并以此对抗当今世界普遍的“感性贫困”。

课程以徐小明、徐晓东、刘智海三位老师为主,李睿君、杨超两位外聘老师为辅,以电影从业者的立场深入探讨电影叙事的观念、结构、形式与技巧,重新思考时间、空间、语言、动作等问题,引领学生掌握电影叙事的核心理念和方法,同时将理论应用于实践,完成作者性的影像“书写”。

除课堂授课以外,还以专题研究和讨论的方式邀游经典、关注前沿,引领学生拓展观念与眼界,重新审视创作中一些并不显见却始终存在的模式化倾向,以便打开一扇又一扇曾经关掉的窗子,使其视野辽阔、呼吸自由。

课堂是一个多元的、复调的话语场,力避趣味之单一、观念之固化。在这个“场”中,对话是多个层次的,人与人对话,人与作品对话,作品之间对话,人与文化、生命对话……“理论”只是出发点,重在“创造”与“实践”。

团队成员:徐小明、徐晓东、刘智海、李睿珺、杨超

类型与社会

课程介绍:《类型与社会》是视觉传播学院的研究生重要课程,以类型与社会之间的互动关系为研究对象,一方面研究设计类型对内容结构与社会演变的影响,另一方面研究设计类型变化背后的内容逻辑与社会动力,梳理经济、社会、政治、文化等人类活动对于空间结构的影响,从而形成一种基于对社会环境理性分析的设计方法论,将设计师和委任方之间的微观设计行为,升级到与地理、生态、产业、社会、政治、文化等隐含因素相关的宏观设计思维。后者架构起的学科场域和知识谱系也因设计这一实践行为而不断得以优化,设计因而成为从实践到认识再到实践的“知行”。

团队成员:姜珺、王志磊、张斌斌、崔梦茜

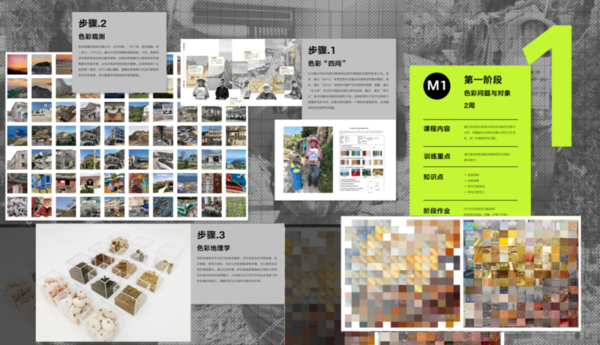

色彩规划与设计方法研究

课程介绍:《色彩规划与设计方法研究》是文创中心色彩研究生专业必修课程。课程属于交叉学科,以问题导向的色彩规划与设计理论与实践研究,指向解决现实领域色彩问题。课程以“中国色彩学”为核心思想,设定两大研究方向:色彩愿景创建的色彩规划方法研究,探讨趋势的务虚方法;色彩表现方案的色彩设计方法研究,提出方案的务实方法。课程通过四个维度训练:以调研明确色彩问题与研究对象;物色、色光构成与美感的实验;色彩趋势愿景建构与导则编制;色彩设计演绎方案探究。强化色彩洞察能力、项目分析能力、内容建构能力、视觉叙事能力、多方协作能力与艺术审美的综合能力建构。培养色彩专业特色的适应多元化工作场景、应对多重性工作需求的复合型设计研究人才。

团队成员:宋建明、徐捷、黄斌斌、胡国生、郭锦涌、毛雪、高嵬

为响应教育部“双万计划”要求,中国美术学院于全国率先启动“国美金课奖”评选,历经6年培育,打造五届“国美金课奖”46门,并获三批省级一流本科课程137门,两批国家级一流课程19门,总体数量居全国艺术院校之首,在“双万计划”收官之际交出了一份国美答卷。金课建设是落实以本为本、立德树人根本任务的核心抓手,我们坚持课程作为第一教学阵地的主张,未来,中国美术学院将持续升级本研一体的“国美金课奖”评选体系,响应教育部新要求,持续构筑体层级清晰、进阶完善的课程体系,通过动态评估、资源共享、社会推广等机制,让“国美金课奖”成为艺术人才培养的强引擎,以“国美金课奖”为支点,进一步推进新文科建设,构建具有中国特色的艺术教育话语体系,为文化强国战略输送更多创新型艺术人才。