中国美院多个案例入选首届数字教育示范案例

作者: 编辑:陈舒婷 来源:教务处 阅读:

发表时间:2024-12-21

作者: 编辑:陈舒婷 来源:教务处 发表时间:2024-12-21

12月21日,由中国教育技术协会举办的“第七届中国教育技术发展与应用大会暨成果展览会”数智教育创新应用分会分论坛暨首届数字教育案例征集活动成果交流大会在北京举办。

我校“艺术高校学分制改革教学服务平台”入选标杆案例,“智能具身设计”、“基于数字场景再现的村落调研与改造设计虚拟仿真实验项目”入选优秀案例,“基于模数化设计理念的明式家具活化设计虚拟仿真实验教学项目”、“ 虚拟感知焕新传统文化体验”、“跨媒体艺术作品的装置动力与艺作精工虚拟仿真实验”入选特色案例。中国美术学院获优秀组织奖。

为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,今年8月,中国教育技术协会组织开展了“‘新质·引领·赋能’首届数字教育示范案例征集活动”,旨在发掘一批在数字化和人工智能技术应用方面具有引领性、创新性,且对教育改革与发展具有显著推动作用的实践案例,聚焦新质生产力,凝聚建设教育强国的磅礴力量,推动科技强国建设。

标杆案例”颁奖现场

“优秀案例”颁奖现场

“特色案例”颁奖现场

“优秀组织奖”颁奖现场

获奖团队合影

此次是中国教育技术协会开展的首届“新质•引领•赋能”数字教育示范案例征集活动。活动征集高质量应用“以智助学、以智助教、以智助研、以智助管”的数字教育示范案例,展示现代数字化技术在教育教学和管理中的典型应用。

活动得到了各级各类院校、教育主管部门的积极响应,覆盖全国31个省份的1000多所院校。经院校申报、专家论证等环节,确定首批标杆案例107个、优秀案例181个、特色案例311个,并根据申报单位的案例数量和质量,推荐15所院校为优秀组织单位。中国美术学院是15所优秀组织院校中唯一的艺术类高校。

获奖作品简介

艺术高校学分制改革教学服务平台

项目成员:陈正达、陈效、唐珊、李明键、黄斌斌

艺术类院校学分制教学不同于综合性大学,有着个体自主性强、实践参与度高、课程链状集成度高、考核评价体系多样、社会实践活动丰富等特征。

如何在原来相对固定的“学年学分制”教务管理系统的基础上,开发出适合艺术类院校教学特点、尊重艺术人才个性化、多元化成长规律,建构信息畅通、应用多元的整体智治与数据大脑,建立适用于艺术教育人才个性化成长需求、充分激发师生教与学的能动性、系统性呈现视觉艺术教育教学成果的艺术高校学分制改革综合教学服务平台,是推动新时期艺术教育治理体系和能力高质量发展的重中之重。

以数字赋能艺术,以治理提升教育,以智促管、以智促强。学分制改革教学服务平台自2021年开展自主研究、2022年9月投入使用以来,服务全校美术学、设计学、艺术学理论、戏剧与影视学、建筑学五学科十六学院两研究中心本科、研究生、教师万余人,在促进学生能力培养、推动教师教育教学水平提高、驱动学科专业教学研究资源建设、提升全校艺术教育管理水平方面起到了关键作用。

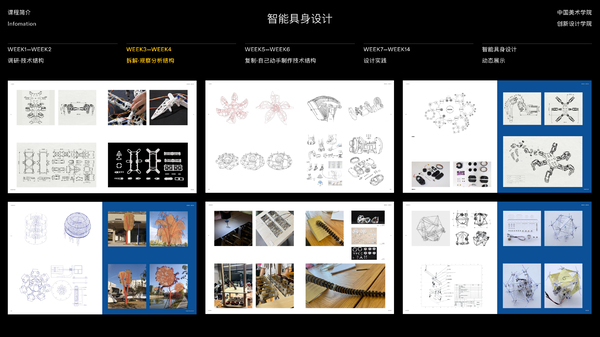

智能具身设计

项目成员:林村、马川、尹娆、陈炜博、王咪

《智能具身设计》是创新设计学院面向三年级学生开设的项目制课程,致力于探索具身设计与人工智能在当代设计实践中的深度融合,寻求“将数字变得有形”的新视角。核心挑战在于将生物性的身体作为智能设计的实验场域,将生物性身体与智能设计相融合,通过具身感知和具身交互的方式,探索具备更强感知和交互能力的实体设计状态。

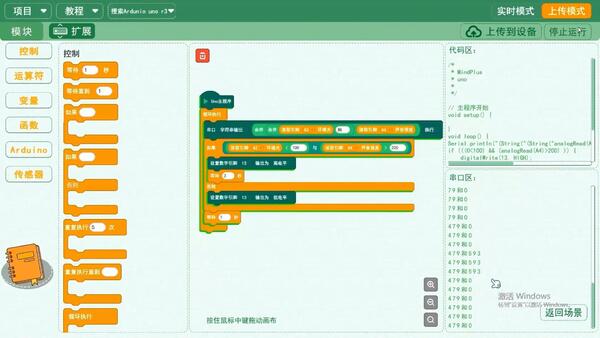

课程的教学场景主要围绕具身交互的理论与实践展开,学生通过参与真实设计项目,体验如何通过身体的感知、动作进行设计表达与创作。强调身体交互设计与智能感知设计的学习与理解,通过使用数据分析工具和智能硬件,获得即时反馈并优化设计方案。这种结合智能技术与感知反馈的教学模式,不仅培养了学生对具身设计的理解,还通过技术手段促进他们在创作中的反思与调整能力。

课程创新之处在于其跨学科的教学理念,及对具身感知与智能技术交叉应用的探索。通过多学科交叉研究和具身认知理论,促进学生对智能设计和交互设计的理解与应用。学生将掌握如何通过自然生命与现代技术的融合,探索未来的设计趋势与人类生态。

基于数字场景再现的村落调研与改造设计虚拟仿真实验项目

项目成员:陈立超、蒋伟华、宋曙华、詹欣、王思涵

项目依托中国美术学院国家级实验教学示范中心、文旅部重点实验室、建筑艺术学院“十一五”省级实验教学示范中心、建筑学首批国家一流专业建设点和城市空间地理数字虚拟实验室,面向建筑设计、城市设计等专业,为相关课程提供基于数字场景再现的虚拟仿真实验教学。实验指导学生使用无人机航拍采集数据建立数字三维场景,并使用这个虚拟的三维场景数据辅助课程进行村落调研分析,拓展学生对于课程中数字技术的应用能力;在接下来的改造设计课程中,运用该模拟场景作为仿真工具来校验设计方案的可行性,并为最终改造完成后的虚拟漫游提供场景再现条件。

实验教学有效解决了传统调研和改造类课程中普遍存在的数据采集完整性不高、调研受天气影响比较大、无法实现脱离现场的沉浸式体验、实体模型制作耗时长、成本高,过程不可逆,团队作业缺乏彼此之间的共时交互性等突出问题,将开设基于数字场景再现的“多人共时交互性”实验从“很难或者基本不可能”成为“可能”。

本案例开发的软件具有自主知识产权,其配合实验教学的共享和推广将为我国新时代建筑学创新人才的培养提供重要支撑。

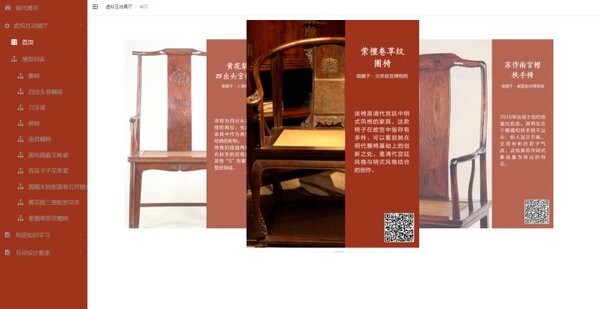

基于模数化设计理念的明式家具活化设计虚拟仿真实验教学项目

项目成员:彭喆、杜一晨、章小平、周京南

明式家具被誉为世界三大家具体系之首,代表中国家具的最高水平和中华民族独特的文化标识;明式家具内在构造智慧的解读是中国传统家具活化创新的重要内容,也是实现传统家具家具行业由仿古转向创新驱动的关键环节。

传统制作方式和学习途径整体代价消耗大,实物教学资源缺位;施工场地大,设备高成本、高消耗;实验训练周期长、不可逆;过程高危险,高粉尘;学生难以参与,教学难开展。为解决这个教学难题,传承国粹家具技艺,课题组研发了“基于模数化设计理念的明式家具活化设计虚拟仿真实验软件”,补充完善家具设计制作、木艺技术系列课程的结体构造实验,以智助教,虚实互补,实现“传统技艺实操与数字化平台模拟”相结合的一体化实验教学。

课程建立一站式学习网站平台,包含虚拟展厅、构造知识学习、互动创新实验三个内容,对接数字成型板块。以虚拟仿真、数字模拟、动画演示、互动课堂等方式向学生展示、刨析明式家具的造型、结构等设计要素,发掘其中的造物规律,引入模数化设计理念启迪学生的设计思维,激发学生从新思考的再设计。

虚拟感知焕新传统文化体验

项目成员:俞同舟、谭彬、张琛

苏色生活馆是苏州博物馆西馆整体规划的一部分,位于苏博西馆B1层,展厅面积约540平方米。本案例以苏色生活馆展厅展示设计为主要内容,旨在通过数字化手段,呈现苏州独特的节气文化。展厅设计为沉浸式的数字探索空间,让观众在互动中体验苏州色彩与节气的紧密联系,不仅为传统文化注入了现代科技,也通过创新手段让数字艺术与地方文化融汇。

苏色生活馆的设计应对的是数字化迅速发展的背景。在项目制教学的过程中,为学生提供跨学科的实践机会,推动他们在数字艺术、文化遗产和技术创新方面的探索与应用。同时,通过季度展览的形式,增强学生的创新思维与数字技能,提升博物馆的数字化展示水平。

同时,项目以实时反馈的评价体系提升学生的跨学科能力、创新思维和技术应用能力。每个季度展览结束后,学生的表现通过专家评审和观众反馈进行综合评估,注重评估学生的团队合作、创意实践以及技术应用的熟练度。同时,项目还通过数字反馈系统,收集观众的互动数据,以此作为学生表现的参考依据。评价过程不仅考察学生的最终作品质量,还重视整个项目实施过程中学生的技术掌握与跨领域合作能力。

跨媒体艺术作品的装置动力与艺作精工虚拟仿真实验

项目成员:田进、郑丽镇、施洪法、闵罕、李凯生

在数字虚拟与人工智能蓬勃发展的大环境中,当代媒体艺术创作与展示逐渐成为我国文旅产业领域中媒体创意经济发展的重要方向。跨媒体艺术专业教育实践响应数字化和信息化时代的社会需求,致力于推动艺术与科学的跨界交融,致力于培养掌握新媒体技术、具有实验精神和创新能力的当代艺术与媒体创意人才。

动态雕塑、装置艺术、互动艺术等领域是跨媒体艺术专业教育重要内容。而跨媒体艺术实验中心材料交互实验室是推动跨媒体艺术作品创意与跨界重要环节。在跨媒体艺术作品的实验与创作过程中,作品创作的个性化需求带来了制作实践复杂性,对实验操作要求的差异性大,导致学生在创作与实验过程中面临诸多困难。

案例秉承跨媒体艺术学院 “无界无限”的建设理念,致力于推动艺术与科学的跨界交融,结合新兴媒体技术和互联网+,打造“媒体实验、艺术创作、创意思维、产业实践”四维互动的当代艺术教育模式,将虚拟仿真实验教学平台作为实验教学的重要支撑。案例通过虚拟仿真实验教学提供更直观的实验现场、更生动的动画演示、更显著的危险警示,帮助学生更直观地了解设备的工作原理及功能用途,降低技术门槛,助力学生探索和理解复杂的机械运动概念,为艺术创作提供更多可能性。在实际学习过程中,进一步提升虚拟仿真实验教学对日常教学的辐射作用,不断促进培养跨媒体艺术创作和研究的高水平跨界人才。