中国美院"近未来:可能生活"2020跨媒体艺术节将于2020年10月31日-11月10日在中国宁波东钱湖畔启幕。本次艺术节由两个展区——"韩岭展区"和"东钱湖教育论坛张永和建筑艺术展区",六大展演板块——"国际跨媒体艺术邀请展"、"虫洞日志"影像展、"烟火行星"装置作品展、"意识圈"开放媒体展及跨媒介巨构"DISEGNO"和国际学术研讨会组成。2020年以来,世界各个领域都呈现出一种非常态的超现实氛围。在这样特殊的时代语境下,本届艺术节主题中"近未来"一词在这里已超出了一般的科幻范畴,被作为一种实践方法和现实主义的概念为创作提供了全新的视角。在这个"近未来"的逻辑中,"过去"、"现在"和"未来"在互涉与交叠之中重新塑造我们的"可能生活",在每一个变化的时空中无限翻转那些看似早已预先设定的"永恒命理"。

本期嘉宾

第六届跨媒体艺术节"近未来:可能生活"「虫洞日志」板块执行策展人

中国美术学院跨媒体艺术学院当代艺术与策展研究博士在读

本期主持人

中国美术学院跨媒体艺术学院当代艺术与策展研究硕士在读

访谈内容

跨媒体艺术节本身的价值与意义以及本届跨媒体艺术节与往届的联系与发展?

跨媒体艺术节本身的价值与意义:以展演带动教学与创作。

许江老院长说跨媒体学院是美院的一个发动机,跨媒体艺术节近几年来带动跨媒体艺术学院师生创作,所以跨媒体艺术节又相当于是跨媒体学院的发动机。跨媒体艺术节已经连续举办5届,今年是第6届,某种意义上来说跨媒体艺术节是跨媒体艺术学院一年一度的创作和展览的盛会。师生在每学年开学初就着手为艺术节进行筹划和创作,跨媒体艺术节很好地起到了以展演带动教学和创作的作用。

第6届跨媒体艺术节的基本情况以及与往届的联系与发展。

□ 与往届相比此次跨媒体艺术节的选址很特殊,我们选择在宁波的东钱湖举办跨媒体艺术节。

与往届多以城市为举办地有所不同 ,这次我们想探讨一种新的模式,选择在古镇举办本届艺术节。宁波东钱湖非常漂亮,它有四个杭州西湖这么大,这个地方有很有意思的文脉特点,当地人民对艺术很有兴趣和热情,因此最终选定了东钱湖作为本次艺术节的举办地。这次在东钱湖的展览分为两个展区,一个展区在韩岭古街,另外一个展区在华贸的大师工作室群落。

韩岭展区全景图

西扎建筑作品——华茂艺术教育博物馆外观图

□ 延续了往届跨媒体艺术节极具开放性、交流性以及国际视野的基本特征。

过去我们要么到国外去做展览,要么邀请国外的艺术家来中国做展览、做交流。但是今年疫情严重,再加上中国处在中美贸易纷争背景之下,所以之前的国际交流方式对于今年的艺术界来说是有些困难的,但是越是这样,跨媒体学院作为世界窗口连接外在世界的基本定位越应该彰显,所以今年的艺术节坚持请了七、八个国家的艺术家来参加我们这次艺术节,当然因为这次疫情的原因艺术家本人无法来到现场,只能是请他们的作品来,然后严格地来按照他们的布展要求进行布展。

"国际跨媒体艺术邀请展"马来西亚艺术家 区秀诒 作品《克里斯计划》

"国际跨媒体艺术邀请展"德国艺术家 Bjorn Melhus 作品《自由的理论》

Q2(冯均桥):

展览主题的来源与指向 "近未来"是怎样的时空观念?

从年末岁初开始,新冠疫情席卷全球,在疫情中,我们的生活遭到了不同程度的冲击跟影响。展览主题“近未来:可能生活”跟当下正在发生的反常生活经验是否存在一种联系?能不能来谈一谈这个主题,它背后的一种来源跟指向性,包括就是近未来它是一个怎么样的时空观念?

A(高世强):

"近未来:可能生活"是对这几年思考的问题的自然延伸也与中国的文化处境、国际局势、疫情的生活现状有一定相关性:昨天的现实原因所导致的今天的现实就是昨天的近未来;当下对未来的想象也可以说设计会影响到未来的现实。

我们选择“近未来:可能生活”作为我艺术节的主题,它是我这几年的一系列思考的自然延伸,另外也确实跟我们现在的国际局势、中国的文化处境以及现在疫情有一些相关性。在艺术节启动之前的一段时期,全世界的人都在上网课的那段时间里面,我跟孙晓宇老师曾经上过一次课,我们做了一个有意思的科幻设定:假定这次疫情是外星人,从这个时刻到2020年的中国的农历春节前后这段时间,把全世界的人类关在了室内。设想病毒本身就是外星人,占据了我们的室外空间的一种占据,然后我们在教学实践里面带着同学们由此出发来设想去思考我们之后的生活将会是什么样子的?同学们各自给出了很有意思、很好玩也很有创造力的一些设想。这就是我们最近的未来,昨天的现实原因所导致的今天的现实就是昨天的近未来。

由此我就勾连起一直以来的一个思考:我们今日的生活——每个人都离不开手机,包括在大数据网络影响下的这种生活,是上个世纪六、七十年代以来的好莱坞科幻想象所塑造的,包括为什么大家一直要去火星,这跟大量的火星移民的科幻电影科幻小说是有关的,而不是说从此人类就做一个太空舰队保持宇宙漂流的常态。由此我就有一个观点,当下对未来的想象也可以说设计会影响到未来的现实。我们对未来的设计不是那么空想的或者不是那么被动的。我们面对未来我们是可以作出积极的主动的一种设计的,从这点出发,我们确定了今年的艺术节主题。

回到展览的整个构成,这次跨媒体艺术节规模还是相当大的,分成了两个展区,六个展演板块以及国际学术研讨会,根据这个展览的构成,能不能请各位老师为我们做简单的介绍?

A(高世强):

两个展区分别为东钱湖教育论坛张永和建筑艺术展区和韩岭展区,六大板块分别为“虫洞日志”影像展、“烟火行星”装置作品展、“DISEGNO”跨媒介巨构,“意识圈”开放媒体展,还有国际青年影像展映单元以及国际邀请展单元。另外还有一个学术研讨会也是国际规模的。

具体板块我想以“虫洞日志”为例,请孙晓宇介绍一下,因为她是“虫洞日志”的执行策展人,请她介绍一下这个板块情况。

具体板块"虫洞日志"的介绍:以影像作品为主,分为三个小的部分:黑洞、虫洞日志、白洞。

“虫洞日志”板块是根据主题「近未来:可能生活」创造的一系列不同的影像作品所呈现的展览,里面涉及到了有将近40位艺术家的作品,同时涵盖了本科生、研究生和博士生。这个板块落座在韩岭老街的一个古建筑的群体之中,我们的主题是近未来,所以在空间设定上相对具有科技感。

第一个部分:黑洞,其中包括装置部分的展览作品,通过"黑洞"进入主要的展厅部分:“虫洞日志”,这里涵盖了有无数种形式的影像作包括单屏、多屏等等。。观览完"虫洞日志"的部分,出口处设定的是"白洞"板块,白洞板块也会涵盖很多大型的作品,但是在主题性质上和观览流线上,我们会有一个非常巧妙的巧思以在观览整个“虫洞日志”板块的时候观众将会有强烈的时空穿梭感时我们会赋予每一个观众以时空旅人的身份进们展厅。

Q4(冯均桥):

"虫洞日志"中令人印象深刻的作品或者亮点部分介绍?

晓宇老师,在"虫洞日志"中有没有让你印象特别深刻的作品,或者说是比较有亮点的部分,可以跟我们介绍一下吗?

A(孙晓宇):

其中比较丰富的可能是二楼的板块,也就是进入“虫洞日志”的主体展区的那一部分,另一部分是进入"白洞"板块的那一部分。

二楼的"虫洞日志"部分涵盖了本科生相对比较新的作品。整个墙体包含了将近30件作品,像一个太空舱:所有作品是悬置的,就像是在宇宙时空中的某一个碎片停滞的状态。"白洞"板块中设置了两件非常好的的作品,分别由陈建和徐勤同学创作,是「近未来」主题下的三屏影像个影像用了非常科技化的拍摄方。他们在创作期间用了很多的时间去勘景,他们也有新的外援介入——做3D max和4D影像的好朋友,整个作品的体量很大,在声音制作上是相对具有技术含量的。

陈勤《异化云》

"虫洞日志"板块陈勤作品《异化云》海报

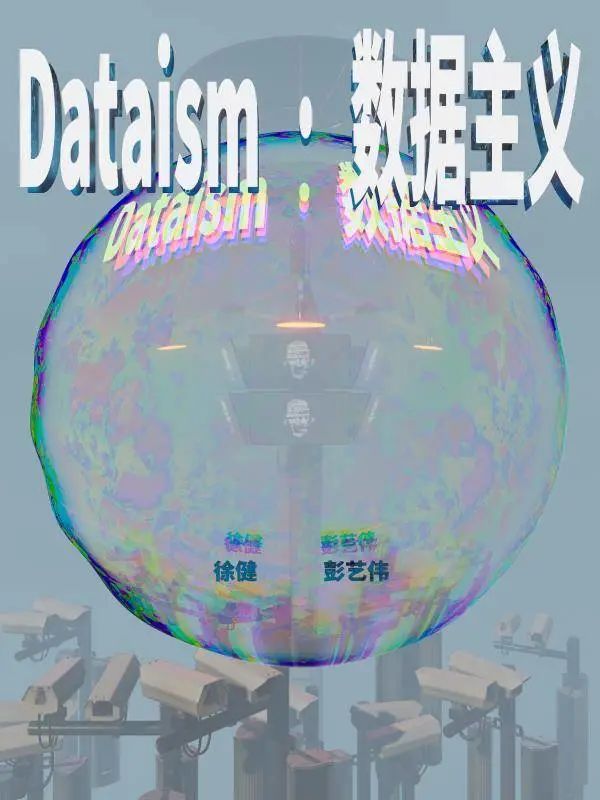

徐健 《Dataism:数据主义》

"虫洞日志"板块徐健作品《Dataism:数据主义》海报

这届跨媒体艺术节个主题此带有科幻性的跟有古色古香这个空间怎么去结合,在作品挑选、展现设计和空间呈现上怎么去处理?

A(李丁):

韩岭作为一个传统文化的载体与跨媒体艺术节的结合。

韩岭过去是一个水陆贸易的交汇点,是历代官员传递文书的驿站,这个交汇的重点不在于交通工具和货物的交换,更多在历史、语言、行为的交互。跨媒体艺术学院曾经在2017年的时候提出的「未来媒体艺术宣言」,它的目标是要建立通向民众和自我解放的核心现场。韩岭就可以作为其中这样一个核心现场,因为它自古至今都是一个对公众完全开放、聚集的一个场所。

本次展览的主题是近100年关于人类生活的设想。韩岭它作为一个传统文化的载体,跨媒体艺术的介入,实际上是将当代与历史、艺术与生活、个人与空间、思维与未来等等这些元素聚合在了一个“虫洞”之中,我们通过这些“虫洞”能够得到更多的跨时空的反馈和影响。同时我也希望这次来参加展览的民众,他们本身可以不是非艺术行业的从业者,但是他们也可以在这次展览当中找到属于他们自己的艺术的时刻,因为我们需要通过一种民众性的创造力,创造一个新的平等的未来的媒体,来抵抗当下的社交媒体对我们的控制。韩岭也是作为了这一个实践性的革命的公众性的场所之一。

古建筑空间它过去也是作为住宅、工厂或者商店,它本身就具有不同的功能性,这也为我们这次的展览的创作提供了不同的可能。我们的装置和影像传达出来的声音,在这些分散的古建筑空间中进行传播和回响,其实就相当于是构建了一个对过去当下和未来的对话。

韩岭展区俯视图

韩岭本身的地理环境和建筑群落与跨媒体艺术节的结合。

我们这次场地设计还有一个特殊性,就是对于江南水系的利用。国际邀请展单元是在华贸的张永和设计的大师工作室里。张永和老师的建筑作品的特点是抛弃了现有建筑的一些模式和程式,让建筑回归到了最初的形态,所有的建筑当中的圆形家具和空间自然回归到了圆形的组合状态。通过造就限定的空间与不限定的空间和这些空间之间产生的暧昧关系达到他想要设计含蓄空间的目的。张永和老师设计的建筑更像是融合了中西元素的当代空间,他运用了大量的中式的竖线条,这一点在中国东方的古代社会体现得较为明显,建筑多是几何的方阵的空间,是由西方的罗马柱和多种曲线弧度和穹顶组成的。张老师他最关注的是建筑形态最本真也最重要的人的生存体验:比如采光温度、空气流通空间、舒适度和适应度。对于这样一件介于艺术和建筑之间的作品,我们也考虑了人的视线行进轨迹,对光线及空间的感知等因素,去布置我们的展览。当然我们最后也会以最简练的形态去呈现这个作品。

在这个空间当中,华茂艺术教育博物馆是我们此次跨媒体艺术论坛的使用场所,它作为国内第一座以艺术教育为主题的专题博物馆,由葡萄牙的建筑大师西扎设计,这是他本人唯一的黑色建筑。博物馆的建筑外观采用的是结构悬条的设计,首层使用了内退式的设计与漂浮的建筑体块,形成了巨大的轻重反差,呈现出了一种未来建筑般的漂浮感,由此传递出了未来艺术教育的空灵意象以及精神表达。这一点也与我们选用这个空间作为传达出跨媒体艺术学院对近未来的艺术教育及对疫情后所反观的关于未来媒体的思考极为契合。

华茂艺术教育博物馆内部空间图

Q6(冯均桥):

观众如何更好地感受和理解艺术节超现实的内容和极具科技感的作品?

我再从观众的角度来提一个问题,我们这一次跨媒体艺术节它的作品形态是非常多样的,刚才晓宇老师也提到了有实验影像动态装置,还有像跨媒介巨构等等,非常丰富,那么当观众在面对这样一种极富超现实感的内容,很有技术感的艺术作品的时候,应该如何更好地进行理解和感受?

A(孙晓宇):

观众能够带着历史的情怀穿梭在具有未来感的展厅产生对近未来的设想最后得到全新的时空体验。

因为我们现在所有的板块大部分聚集在韩岭老街,韩岭老街本身就具有江南水乡特色的,非常具有大众性,所以当我们落入到这个空间的时候,本能地就会跟当下的古建筑结合,同时我们不仅会加强古建筑本身原有的部分,强化它具有历史感的情怀部分,同时我们会结合它本身建筑的意义,然后再把超现实也好或者是未来感的作品也好引入到里面去进行当下与未来的对话。所以当观众进入到我们整个展区的时候,他(会)既熟悉又陌生,在这个环境里面,他们同时能感受到历史的回望,那么进入我们整个具有科幻意味的这种未来感的展厅的时候,同时他又能对近未来产生想象,所以这是我们希望观众能够在这两个不同的时空之中进行自由的穿梭,能够具有一个全新的体验。

管怀宾 《海平线》

A(高世强):

观众既是观众也是演员,穿梭在三重时空交叠的电影之中。

实际上我们策展团队第一次去到韩岭老街的时候,对江南的水乡古镇特别有感觉,很快的形成一个基本的策展设想:把三重时间叠加在一起。因为韩岭老街有一个特点:一条活着的古街。我们看到有老奶奶靠在墙角晒太阳,买菜的人们还有拎着公文包走过的年轻人都在这条街上居住、生活着。我们觉得可以把三重时间叠加在一起,一重作为古建筑群:代表着传统的世俗生活世界,一重就是正在生活的、现实的、当下的时间维度,还有一重也就是我们设想的,将跨媒体艺术——空降而来的赛博格意象跟视觉的图像笼罩在这层老街上面。这三重时间叠加,形成了一整个街区,就像一本电影一样。不管是还是游客也好、居民也好,行走在其间,既是观众也是演员。所以我们整个策展思路基本上是按照一本电影的方式来构想的,这也非常契合“近未来”的主题。

杨福东 《一年之际》

Q7(冯均桥):

跨媒体艺术节开幕式剧透✨

A(高世强):

这个确实可以剧透一下,但不能说太多。因为我们不像一般的展览,我们这是艺术节,其实不是一个展览,而是一个展览的集群。因此我们有双开幕,也就是说有两场艺术秀,我们将会在10月31号晚上,在韩岭古街有一场由我们田进老师领衔做的一场灯光艺术系,作为一次开幕。在11月1号,我们会在华贸集团的著名的西扎建筑大师设计的黑色的建筑体的外由们跨媒体学院的吴珏辉老师领衔,组织一场多媒体秀。

2020跨媒体艺术节

十天展期,尽窥未来

10.31——11.10宁波东钱湖

邀您进入古街的赛博时刻

CAAM艺术频道B站

10月31日、11月1日开幕式当天我们将在B站进行第六届跨媒体艺术节现场直播报道

前往“发现”-“看一看”浏览“朋友在看”