主 讲 人:沈纳蔺 博士 新西兰籍中国作曲家 新西兰作曲家协会会员 浙江音乐学院作曲与指挥系教授

学术主持:孟凡玉 教授 浙江音乐学院图书馆馆长

讲座时间:2020年12月25日(周五)晚18:15—20:15

讲座地点:中国美术学院图书馆象山馆区,4楼教师研究室

主办单位:中国美术学院图书馆

Part I 图形乐谱:通过对作曲家心灵的外化载体——乐谱(Score)和图形乐谱(Graphic Score)的分析,了解20世纪作曲家对崭新音色世界的探索和创造。以美国作曲家乔治·克拉姆(George Crumb)的电子弦乐四重奏《黑天使》Black Angels(1970)与匈牙利作曲家利盖蒂·吉奥尔基(Gyorgy Ligeti,1923—2006)的电子音乐作品《发声》Articulation(1956)为例,皆是上世纪留下的杰作。

Part II 联觉跨步:介绍浙江音乐学院《音乐——绘画联觉艺术创作与实践》Music-Painting Synesthesia Creation and Practice的新型课程,探寻音乐与绘画联觉跨步的路径,为听觉和视觉艺术的通途解锁:通过对作曲材料和曲式的结构原则以及音乐构成要素的认识,解读图形乐谱(“音乐绘画”)中的材料与结构,探究音乐与绘画的本质的联系,从而拓宽音乐家们的创造和想象力。

音画联觉相关背景知识:

联觉(Synaesthesia),也可译为通感(希腊语“syn”的意思“在一起”,“aisthesis”的意思是“知觉”),即是一种知觉的刺激导致另一种知觉的反应。尽管所有五种感官都可以结合以产生同一的审美体验,但最常见的还是视觉和听觉的结合。(Richard E. Cytowic - Synesthesia_ A Union of the Senses. 2nd ed.-The MIT Press. 2002. p. 3. 理查德·塞托维奇《联觉——感官的联盟》第二版,MIT出版社,2002,第3页)

十九世纪以来,各门类艺术中的音乐类比性以多种形式呈现出来,涉及视觉艺术与音乐的简单对应到复杂的系统。常见地将音乐名称(术语)用于绘画作品的命名。其次,绘画受到音乐作品直接的启发。艺术家们的绘画不只是含有特定的音乐作品,更致力于寻求创造一种新视觉形式的乐谱。甚至,最具雄心的艺术家试图将音乐作曲的手法运用于视觉艺术创作。(Judith Zilczer, "Color Music": Synaesthesia and Nineteenth-Century Sources for Abstract, Artibus et Historiae, Vol. 8, No. 16, 1987, pp. 101-126. 朱迪斯·齐克泽,《 “色彩音乐”: 联觉与十九世纪抽象艺术缘起》(翻译:沈临枫))

主讲人简介

博士,新西兰籍中国作曲家,新西兰作曲家协会会员。现为浙江音乐学院作曲指挥系教授、硕士生导师。获中国四川音乐学院音乐文学(音乐)学士学位、新西兰维多利亚大学音乐学院最高荣誉作曲硕士学位(MMus in dist.)与哲学博士学位(PhD. Music in Composition)。

他的创作体裁广泛,涉及独奏、室内乐、管弦乐和音乐戏剧等。常用中西混合乐队,音乐受到中国传统和戏曲音乐的影响,具有跨文化的特征。20世纪90年代以来,其作品已经在国内电台和重要音乐刊物上发表,并在国内和国际作曲比赛中获得多项奖项。曾参加2002澳大利亚墨尔本国际艺术节、新西兰威灵顿2007南太平洋音乐节、香港2007国际现代音乐节(ISCM)、中国北京2009中央音乐学院世界音乐周、2011台北第29届亚洲作曲家联盟亚太音乐节、墨尔本作曲家协会2015“室内乐新作品”音乐会,第一届2017和第二届2018浙江音乐学院与新西兰音乐学院“中国跨越”音乐会、2020杭州现代音乐节《浙音之声》音乐会等。

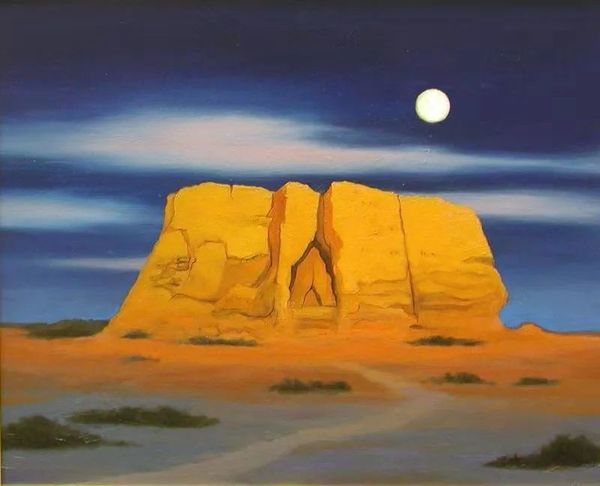

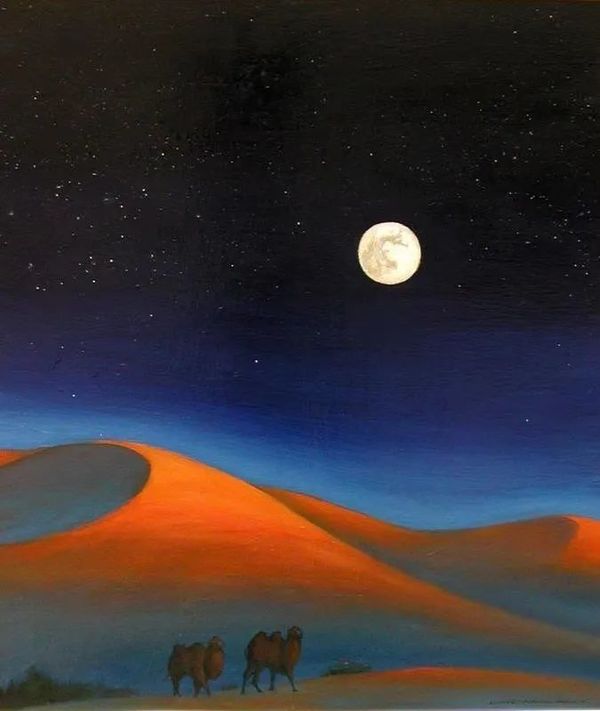

(衷心感谢旅日油画家常嘉煌先生慷慨提供其创作的音画联觉作品,作为本讲座信息发布的背景案例。)

前往“发现”-“看一看”浏览“朋友在看”