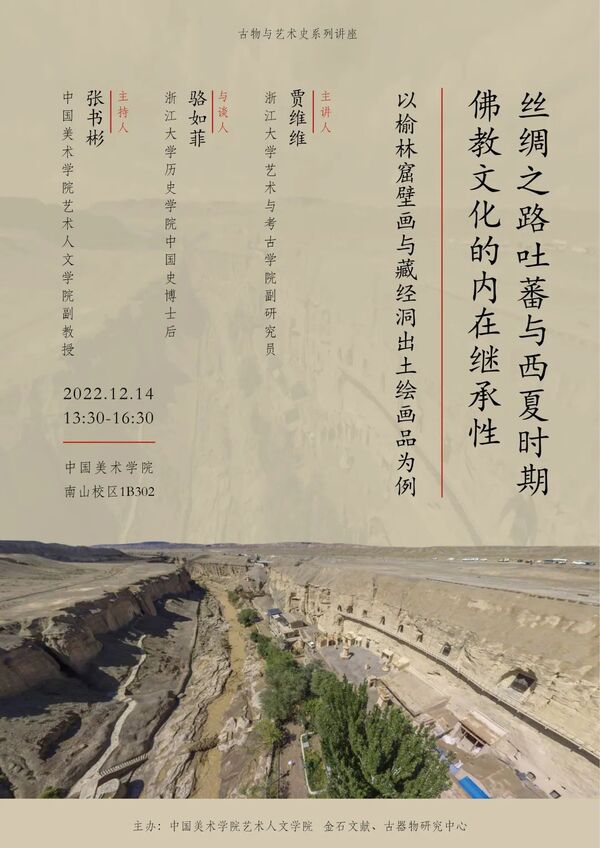

古物与艺术史系列讲座

丝绸之路吐蕃与西夏时期佛教文化的内在继承性

——以榆林窟壁画与藏经洞出土绘画品为例

主讲人

贾维维

浙江大学艺术与考古学院副研究员

与谈嘉宾

骆如菲

浙江大学历史学院中国史博士后

主持人

张书彬

中国美术学院艺术人文学院副教授

时间

2022年12月14日(周三) 13:30—16:30

地点

中国美术学院南山校区1B302

主办

中国美术学院艺术人文学院

金石文献、古器物研究中心

内容提要

河西地区吐蕃(或受吐蕃文化直接影响的敦煌归义军时期)和西夏两个时期的石窟壁画和出土文物承载着丰富的文化内涵,文物材料所属朝代构成紧密衔接,研究范围有交叉,学缘相近,而且均是由少数民族——藏族和党项族为主体、并且接受了中国中原内地及西域地区、印度、尼泊尔等多个来源的文化影响而创造出来的文化财富,吐蕃与西夏艺术内在的文化共通性、接续不断的文化继承性显示其确实具有紧密连接关系。本次讲座主要通过深入分析榆林窟部分洞窟和敦煌藏经洞、黑水城出品的几件代表性绘画作品,展示吐蕃与西夏时期佛教文化内在继承性、创新性、时代性,扩充我们对高原丝绸之路文明互融历史图景的清晰认知。

主讲人简介

贾维维,山东济宁人,艺术史博士、考古学博士后,现为浙江大学艺术与考古学院副研究员,美国加州大学伯克利分校访问学者(2012-2013)。主要研究领域涉及汉藏佛教艺术、西夏艺术、丝绸之路艺术,擅长利用跨学科、多语言的研究方法来审视11-15世纪汉藏及多民族文化交流史。主持完成国家社科基金青年项目一项(结项优秀),参与国家社科基金重大课题多项。目前围绕敦煌石窟艺术和汉藏佛教艺术研究领域已出版《榆林窟第三窟壁画与文本研究》(专著)、《元明清北京藏传佛教文物遗存研究》(合著)2部,在《文艺研究》《美术研究》《新美术》《敦煌研究》等核心刊物上发表学术论文20余篇。

与谈嘉宾简介

骆如菲,广东佛山人,现为浙江大学历史学院中国史博士后,博士毕业于浙江大学艺术与考古学院艺术学理论专业,研究方向为汉藏佛教美术史。2019-2020年于美国芝加哥大学艺术史系访学。曾赴我国藏区多地以及河西走廊、中原、江南等地进行佛教遗存田野调查,在《敦煌研究》《艺术史研究》《世界宗教文化》发表学术论文,合作编著有《藏族美术集成·雕塑艺术·江南卷》。

主持人简介

张书彬,山东泰安人,艺术学理论博士,考古学博士后。现任中国美术学院艺术人文学院副教授、硕士研究生导师,兼任中国美院媒体城市研发中心文博展演研究所所长。入选浙江省高校领军人才优青培养计划、省之江青年拔尖学者、第五批省之江青年社科学者等。研究涉及美术考古、敦煌学与丝绸之路艺术、视觉文化与跨语境美术传播研究等。主持有国家社科基金青年项目、浙江省哲社科规划领军人才青年英才培育重大课题、中国博士后科学基金面上一等及特别资助等课题。曾入选“中国博士后国际交流计划(英国剑桥大学)”“首届全球艺术史海外研修项目”“国家艺术基金艺术考古人才培养”等交流项目。