今年是浙江践行“绿水青山就是金山银山”理念20年。在习近平生态文明思想指引下,建设美丽中国已成为全面建设社会主义现代化国家的重要目标,是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。8月12日上午,“浙江践行‘绿水青山就是金山银山’理念20年系列展”在国家重点美术馆——中国美术学院美术馆开幕。本次系列展包含“山水行动:新媒体影像装置艺术展”“大地之歌·2025美丽中国纪事”“壁路薪传:中国美术学院敦煌艺术藏品及文献研究展”三大主题展览,旨在通过艺术创作与学术研究的深度结合,展现生态文明建设的艺术表达,激活中华优秀传统文化中的生态智慧,呈现中华优秀传统文化的创造性转化创新性发展在不同艺术行动中的实践。

中国文联副主席、浙江省文联主席、中国美术学院学术委员会主任许江,中国文联书记处书记、副主席高世名,浙江省人大常委会委员、教科文卫委副主任委员钱晓芳,中国美术学院党委书记金一斌,中国美术学院院长余旭红,中国美术学院原党委书记毛雪非,日本武藏野美术大学校长桦山祐和,浙江省教育厅副厅长陈峰,浙江省生态环境厅党组成员、副厅长麻胜聪,浙江省文化广电和旅游厅党组成员、副厅长吕伟刚,浙江省文联党组成员、书记处书记赵晓刚,浙江广播电视集团副总编辑、党委委员陈洁,西安美术学院副院长武小川出席开幕式,并共同为“浙江践行‘绿水青山就是金山银山’理念20年系列展”剪彩。许江、麻胜聪、余旭红、高世强先后讲话。中国美术学院副院长韩绪主持开幕式。

许江、高世名、钱晓芳、金一斌、余旭红、毛雪非、桦山祐和、陈峰、麻胜聪、吕伟刚、赵晓刚、陈洁、武小川共同为“浙江践行‘绿水青山就是金山银山’理念20年系列展”剪彩

浙江省国贸集团党委委员应达伟,中国美术学院副院长沈浩、党委副书记傅巧玲、纪委书记陈于杰,中国美术学院老领导和教授代表:白仁海、宋建明、闵学林、施慧、杨奇瑞、杨劲松、管怀宾、吴小华、张捷、周武,浙江美术馆馆长应金飞,浙江展览馆馆长汪健,浙江省博物馆副馆长许洪流,浙江省教育厅高教处处长蓝邓骏,浙江日报报业集团编委委员管哲晖等出席开幕式。

中国文联副主席、浙江省文联主席、中国美术学院学术委员会主任许江讲话

许江以《山水的境域》为题,抒发了对《山水宣言》的敬意。他谈到,最早看到《山水宣言》是2017年在法国斯特拉斯堡的莱茵宫。这山水的“宣言”,一方面回应着九十多年前展示的中国首次古典与现代绘画展览,向着中西艺术交流的先驱致敬,另一方面又借此表达中国人生生不息的山水经验,及其在新的媒介语言中发扬光大着的独特的世界观诗学。从根本上说,山水是一种关于造化的谛视。这让谛视者将其一生的历练与胸怀置入山水云霭的聚散之中,让生命的起落、冷暖、抑扬、明暗纳入内心的世界观照,形成的“心与物游”的整全的存在。这种静穆的、多屏的、运动的方式,成为人与山、与水游目玄览、相望相答的基本方法。

许江认为,我们正遭遇山水风景作为众多“问题场域”的追问。我们由此进入登临之境,同时又进入怀远之境。复登临,不仅是奇观的重复阅览,更是“曾日月之几何,江山不可复识”的人生意义上、政治意义上的往复与慨叹。于是我们又进入了一个批判与自省的境遇,一个悲慨之境。我们超越了“地方摄影”、“景观摄影”、“奇观迷恋”等等流向,铺展开了真正意义上的方法 论和世界观的反思。在今天的时代,直面山水,正是直面我们自己。我们通过山水来弥合艺术与时代最根本的问题之间的重大的断裂,让我们以身体的沉浸、以观看的诗化,来浸润在充满中国意蕴的、在信仰与现实之间跋涉的“山水化”的沉思与无尽藏。

许江表示,我们的学校是山水精神的主场,我们的校园是人的山水化的成长之所,山水做为一种方法,滋养着所有的学科,山水做为一种精神,滋润着我们的校园。今天在这样一个宏大的山水凝视的奠基时刻,我们用登临之境、怀远之境、悲慨之境、陶然之境的追叙,借以抒发所有的山水谛视者的心语,并向这个葳蕤而磅礴的山水阅场,表达深深的敬意。

中国美术学院院长余旭红讲话

余旭红表示,“浙江践行‘绿水青山就是金山银山’理念20年系列展”通过艺术创作与学术研究的深度结合,展现生态文明建设的艺术表达,呈现中华优秀传统文化的创造性转化创新性发展在不同艺术行动中的实践。“山水行动:新媒体影像装置艺术展”呈现了以山水影像为主的综合艺术创作,目的是将中国人的山水经验及其背后的世界观,活化在当代,传递给世界。山水影像创作集体将山水作为一门世界观的艺术,在遍及中国各地的山水之间进行了持续数年的影像实践,以多种数字影像技术为媒介,试图打开山水经验,激活山水精神。这是一场在光影剧场中的“山水宣言”,让当代人在数字技术的助力下,不断累积山水经验,重新理解“天人合一”的生态智慧,激活深植于我们民族血脉中的山水精神。

余旭红提到,2021年,在时任院长高世名书记的亲自谋划推动下,中国美术学院成立“美丽中国研究院”,将山水精神转化为建设动能,为美丽中国建设奉献艺术能量。“大地之歌·2025美丽中国纪事”系列展览采用“星群式”多地联动展览架构:正在外交部新闻发布会旧址北京国际俱乐部展出的“美丽中国·年度报告”、与中央文化和旅游管理干部学院联合举办的“美丽中国·学习中心”、在自然资源部同步开启聚焦生态治理与“美丽中国”指数成果的生态专题案例展。今天的“美丽中国·艺术行动”构成了遍布中国大地的艺术实践体系,展现了文化艺术赋能社会发展的崭新图景。

余旭红谈及,从当代实践图景回望历史文化长河,生态美学基因早已深植文明根系,传颂着“人与自然和谐共生”千年回响。文旅部全国美术馆青年策展人项目“壁路薪传:中国美术学院敦煌艺术藏品及文献研究展”,聚焦于中国美术学院师生多年来在敦煌艺术传承与发展上的不懈探索。上世纪40年代,以王子云、常书鸿、史岩、董希文、段文杰等为代表的国立艺专师生,先后远赴西北开启了敦煌艺术的保护和弘扬事业,此后数十年间,一代代国美师生踏着前辈的足迹,在敦煌进行系统的临摹、保护、研究与创作。敦煌壁画中大量的自然意象,都蕴含着古人对人与自然和谐共生的理解,也深刻阐释了近百年来以中国美术学院为代表的现代美术教育一以贯之的传承。“山水行动”用影像重释自然,“美丽中国”以实践书写建设,“壁路薪传”借文脉启迪未来,这些艺术行动从媒介创新、社会行动、文明传承的不同维度,共同呈现了扎根大地、体悟自然、创造有为之学的气象。

浙江省生态环境厅党组成员、副厅长麻胜聪讲话

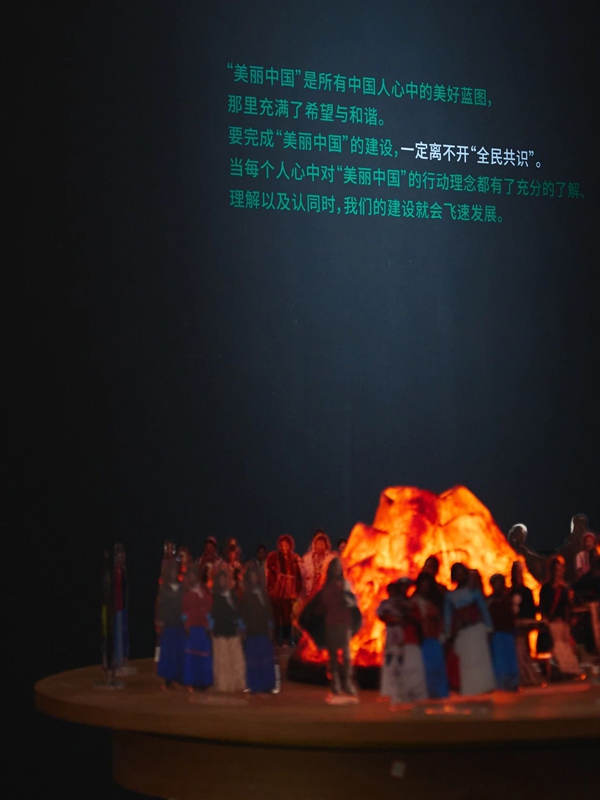

麻胜聪代表浙江省生态环境厅向“浙江践行‘绿水青山就是金山银山’理念20年系列展”的顺利举办表示祝贺。他表示,浙江是“绿水青山就是金山银山”理念的发源地和率先实践地,是习近平生态文明思想的重要萌发地。2005年8月15日,习近平总书记在安吉余村考察时创造性提出“绿水青山就是金山银山”的科学理念。20年来,浙江历届省委、省政府坚持一张蓝图绘到底,一以贯之深入践行“八八战略”,全面贯彻落实“两山”理念,坚定不移地走生态优先、绿色发展之路,建成全国首个生态省,实现生态美、百姓富、经济强的精彩蝶变,率先开启了人与自然和谐共生的中国式现代化省域先行。

麻胜聪指出,“绿水青山就是金山银山”理念深刻塑造浙江,深远影响中国,深得世界赞誉,成为生态文明建设的核心理念,成为全党、全社会的共识和行动。本次系列展览以艺术之美诠释生态理念,美学艺术为生态保护提供了独特的表达方式,将生态环境中的自然元素、生命形态转化为艺术作品,能够更好地激发人们对自然的热爱和敬畏之情。同时,生态保护为美学艺术提供了丰富的创作源泉,为美学创艺术的创新发展注入了新的活力。中国美术学院成立美丽中国研究院,积极践行中国美术助力美丽中国,与国家战略同频共振,为生态文明建设增添了美学动能和亮丽色彩。未来,我们要携手同行,共同描绘绿色发展的美好画卷,为实现人与自然和谐共生的中国式现代化贡献智慧和力量。

中国美术学院副院长韩绪主持开幕式并宣布展览开幕

艺术家代表、中国美术学院跨媒体艺术学院副院长高世强讲话

高世强提出,“山水行动”是中国美术学院发起的一项长期计划。2016年,时任副院长的高世名先生警醒于当代山水之危机,在富春江畔策划“山水宣言”展览并发表《山水世界观的艺术》一文。2017年,中国美院在法国斯特拉斯堡举办“未来媒体艺术宣言”展致敬百年前林风眠等留法学生举办的先驱展览,并正式展出首件山水行动成果——《山水宣言》影像作品,由此开启整个计划。

高世强指出,“山水影像创作集体”是一个临时、活性、生产性的共同体。它主张面对“山水”大课题,既组织集体创作,又要求个人独立作品,在保持个体能动性与创造性的同时培育集体默契。团队并非避世,而是试图融入中国人对“青山青史”的永恒辩证与隐喻,追求遭遇陶然时刻、接近庄子“坐忘”境界以创造自我解放。期望通过长期合作形成贯通审美语境与深度共识,重拾山水经验,重塑山水精神,以文明意义上的“山水之大我”超越原子化的“小我”,激发共通的诗性与共情创造力。山水精神与生态文明、高质量发展、人民幸福生活相通,契合“绿水青山就是金山银山”的理念,是中华文明献给世界的珍贵礼物。

出席开幕式的领导嘉宾还有浙江日报文化新闻部副主任竺大文,浙江省生态环境厅宣教中心副主任陈利,浙江省生态环境科学设计研究院副院长郦颖,浙江省摄影家协会主席王小川,浙江省美协副主席骆献跃,西湖风景名胜区管理委员会党工委委员、副主任何蕾,浙江省自然资源厅发展改革处田毅清,日本武藏野美术大学行政总监増古宪一,日本武藏野美术大学教授清水恒平,中央美术学院实验艺术学院院长冯梦波,上海大学上海美术学院执行院长金江波,上海大学上海美术学院副院长翟庆喜,四川美术学院实验艺术学院院长李川,华中师范大学美术学院院长郑达,鲁迅美术学院实验艺术系主任张丹,湖北美术学院实验艺术学院副院长梅健,四川美术学院美术馆馆长何桂彦,南京艺术学院美术馆馆长林书传,美国纽约大学教授、文学批评家张旭东,上海油雕院美术馆馆长傅军,金鸡湖美术馆馆长谭杰,浦东碧云美术馆馆长林薇,上海多伦现代美术馆馆长曾玉兰,油罐艺术中心馆长乔志兵,嘉源海美术馆馆长蒋天览,影像艺术家及策展人王庆松,艺术史学者鲁虹,蓝硕文化科技(上海)有限公司法定代表人陈剑,以及中国美术学院相关职能部门、教学单位负责人、师生代表,媒体代表等。

展览将持续至10月8日。

以山水作为世界观

由浙江省文化广电和旅游厅、浙江省文学艺术界联合会、中国美术学院主办,中国美术学院美术馆、中国美术学院跨媒体艺术学院承办的“山水行动:新媒体影像装置艺术展”在美术馆一、二层展出。展览呈现以山水影像为主的综合艺术创作,由艺术家高世强带领的山水影像创作集体共同创作,他们自2016年启动“山水行动”计划,并持续至今。

本次展览以“山水宣言”作为序章,分为“诗性共通的语料”“远山长,云山乱,晓山青”“以有情观无情”三个篇章。《山水宣言》为第一次影像行动所创作,团队行走拍摄跨三省四山:河南云台山、安徽黄山和齐云山、浙江雁荡山,作品应和“天地洪荒”“山河岁月”的愿景,激发山水经验中的形而上玄思和纪念碑性,并重新恢复那种宏阔时空中吞吐大荒、顶天立地的人学。

2017年,由中国美术学院策划的“未来媒体/艺术宣言”展在法国斯特拉斯堡举行。一百年前的1924年5月21日,中国有史以来规模最大的海外展览“中国古代与现代美术展览会”在法国斯特拉斯堡举行,是由林风眠先生为代表的留法青年学生们一起创办的。这个展览促成了中国美术学院的诞生,“未来媒体/艺术宣言”展正是对这场百年前展览的致敬,《山水宣言》于此次展览首发。

《山水:富春江作为方法》

《山水:富春江作为方法》以黄公望的山水画《富春山居图》切入,在富春江两岸采取点式深入的方式细致地行走与拍摄。在这与文本山水、图像山水与现实山水相遭遇的时刻,在学习、体验与创作合一的过程中,山水影像创作集体想要寻找超越人类纪的视角,寻找人在世界中的位置;重新开启世界想象,重新构造人的世界感觉,探问人与自然之间的共同性之达成。

《山水:如何度过夜晚》

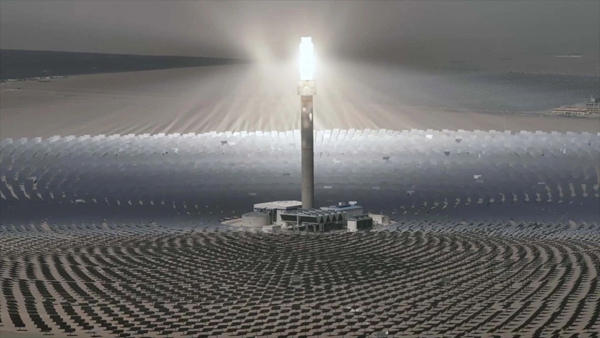

《山水:如何度过夜晚》以唐诗中的边塞诗作为立意切入点,在自甘肃敦煌至宁夏中卫一线,进行横贯千里的实地考察与拍摄。创作团队揣摩一个唐代文人戍守边疆的平淡日常,想象他如何熬过漫长的白日,又如何面对夜晚和明月。纵使身处边关,他的精神生活指向的舞台却永远是长安。该作品以影像的诗意致敬边塞诗意,用超越时间的古今边疆之视像,拓展边塞诗人的意象与诗情。

《山水:海山·南国》

《山水:海山·南国》旨在通过“托物兴辞”,将中国人特有的山水文化与心性智慧融入区域感知与当代表达;以新的影像表达方式诠释东方山水的诗性美学与南国情韵。作品希望借由影像的诗性写作与数字技术手段,从观念与跨媒介层面溯源岭南及珠江流域,深耕粤港澳山水人文景观。展示现场通过沉浸式观影体验,将观者带入超现实的山水情境,以彰显具有当代意义的山海诗性与南国韵致。

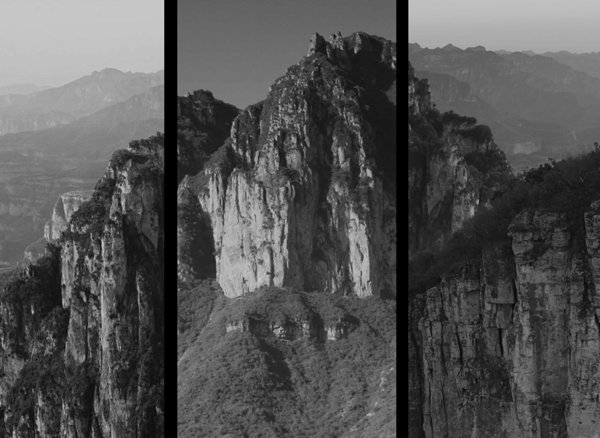

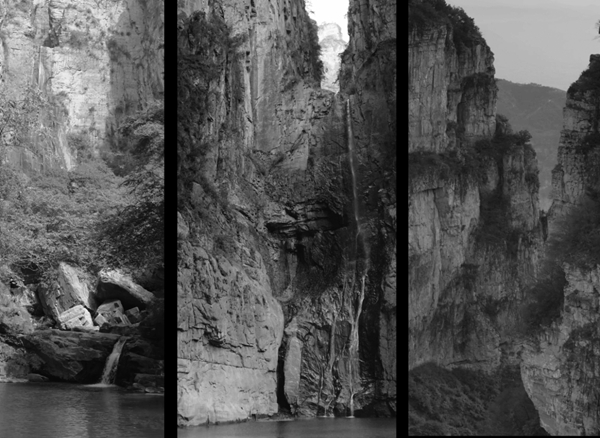

《山水:太行》

《山水:太行》是一组大型空间影像装置,旨在激活宋代中国画中蕴蓄的山水精神,生发当代意义的山水诗性。巍巍八百里太行,不仅有沟通晋冀豫、串联众多文物古迹的太行八陉,也有曾经浴血抗战、振奋华夏气节的太行山民。而今,风力电机已遍布山岗,成了一种“入画”的和谐景象。《山水:太行》以范宽的《溪山行旅图》为方法,试图从太行雄浑险峻的峰墙立壁、幽溪深峡中体察其间草木滋华、风云变态,歌颂太行之具备万物,横绝太空。

《山水:拂晓》

《山水:唐诗词典》

《山水:云山六章》

《序章 山水宣言》

从“山水行动”走向“美丽中国”

由中国文学艺术界联合会指导,浙江省文化广电和旅游厅、浙江省文学艺术界联合会、生态环境部环境规划院、中央文化和旅游管理干部学院、自然资源部宣传教育中心、中国美术学院主办,中国美术学院美术馆、中国美术学院美丽中国研究院、中国美术学院视觉传播学院、中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司承办的“大地之歌·2025美丽中国纪事”展览在负一楼展出。

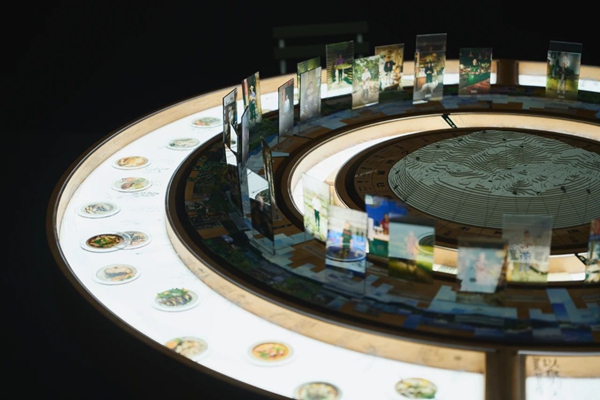

中国美术学院美丽中国研究院自成立以来,以“中国美术助力美丽中国”为宗旨,构建“调研-分析-教育-实践-协作”五位一体工作体系,推动艺术实践与国家战略深度融合。研究院通过覆盖全国34个省级行政区的田野调查,建立国内首个“美丽中国艺术实践案例文献库”,以艺术性、社会性、创新性、示范性与可持续性五大标作为筛选标准,累计了千余个案例入库。通过对案例的分析,构建出“生态、经济、文化、组织”四个维度协调发展的“四象限分析模型”,并进一步提出24个关键词作为具体的评估与操作工具。这一分析工具为各类主体更精准地理解、评估与优化艺术实践提供一个可验证、可操作、可转化的知识结构。

美丽中国研究院通过实体文献库、“大地之歌”年度系列展览及学术论坛实现知识外化,联合中央文化和旅游管理干部学院开发覆盖六大主题的课程系统,形成跨界干部培训机制。实践落地中,构建“研究院-地方政府-实践团队”三级协作网络,在嘉兴秀洲、江西景德镇、西藏拉萨设立地方协作中心,通过“城乡问答”“未来提案”机制挖掘真实命题,并创新推出“美丽中国感知地图”数字平台,链接地方需求与社会实践力量。

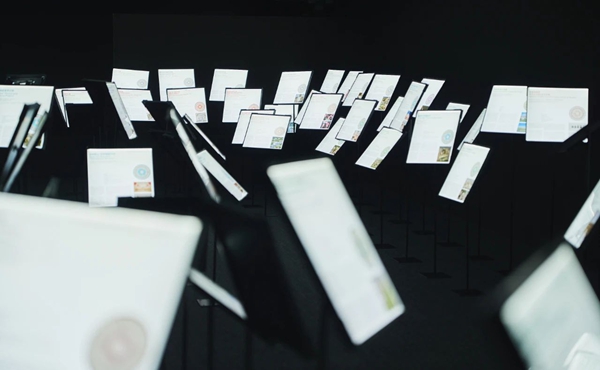

“大地之歌·2025美丽中国纪事”展览,以矩阵式呈现2025年的百余个“美丽中国艺术实践案例”,从生态建设、自然守护、乡土共筑、在地发声、文旅融合、文化激活、文艺扎根、城市进化、民生普惠、育见未来的多元视角,将每个实践案例置于生态文明的大背景下讲故事,以图片、文字、视频、实物展品相结合的丰富形式增强感染力,生动体现美丽中国建设的多样性和创造性。研究院将持续探索艺术在生态文明、城乡发展中的系统性价值,致力于构建连接田野与政策、在地实践与全球议题的行动网络。

展览部分作品

千年回响 以艺传薪

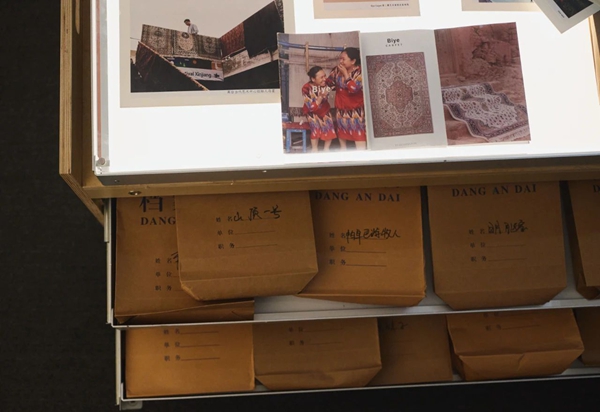

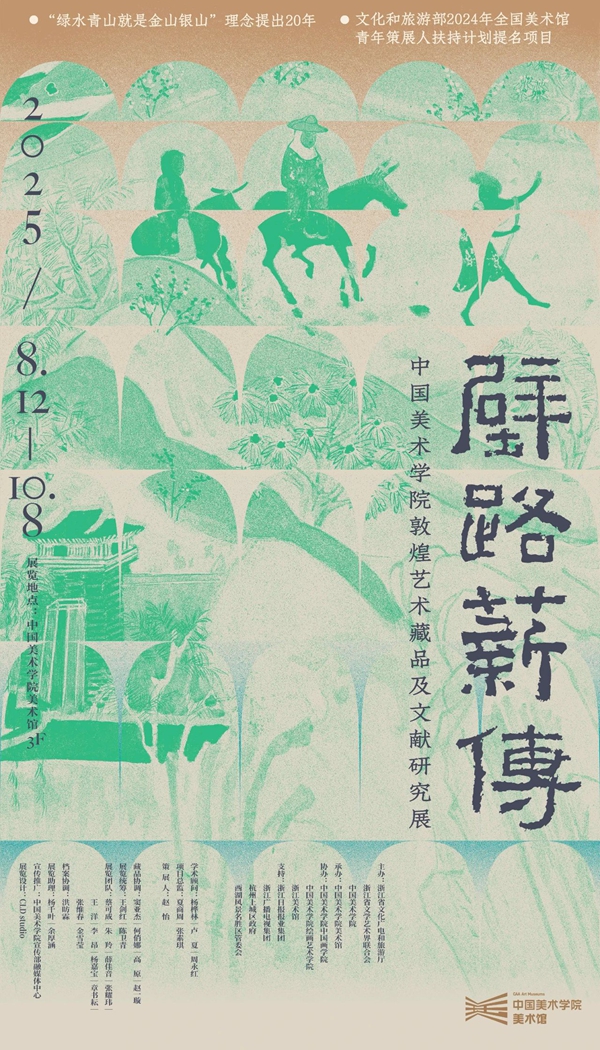

同时在美术馆三楼还开幕了文旅部2024年全国美术馆青年策展人扶持计划提名项目“壁路薪传:中国美术学院敦煌艺术藏品及文献研究展”,该展览由浙江省文化广电和旅游厅、浙江省文学艺术界联合会、中国美术学院主办,中国美术学院美术馆承办。

展览根据时间脉络,分为“砥砺行”“薪火传”“满庭芳”三个部分,以多年来学校师生校友与敦煌艺术的传承发展为主题,充分发挥学校藏品及文献积累传统的优势,利用留校作品、档案文件、教学笔记等资源,共展出作品103件,文献90余件,凸显以中国美术学院为代表的现当代高等美术教育机构对敦煌艺术的保护、研究和传承故实,阐释现代美术教育中中国传统艺术创造性转化和创新性发展的多样路径,彰显文化自信。

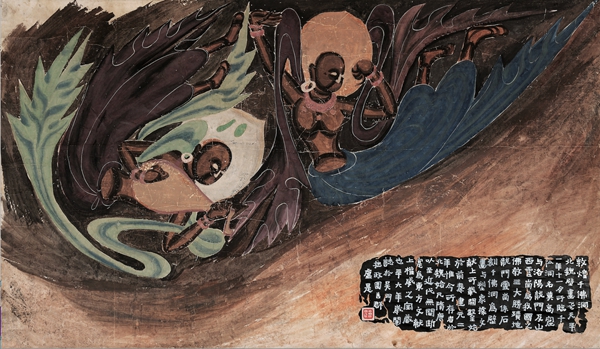

卢善群 临摹《莫高窟第257窟飞天》, 1942年,61.8×107cm 家属藏

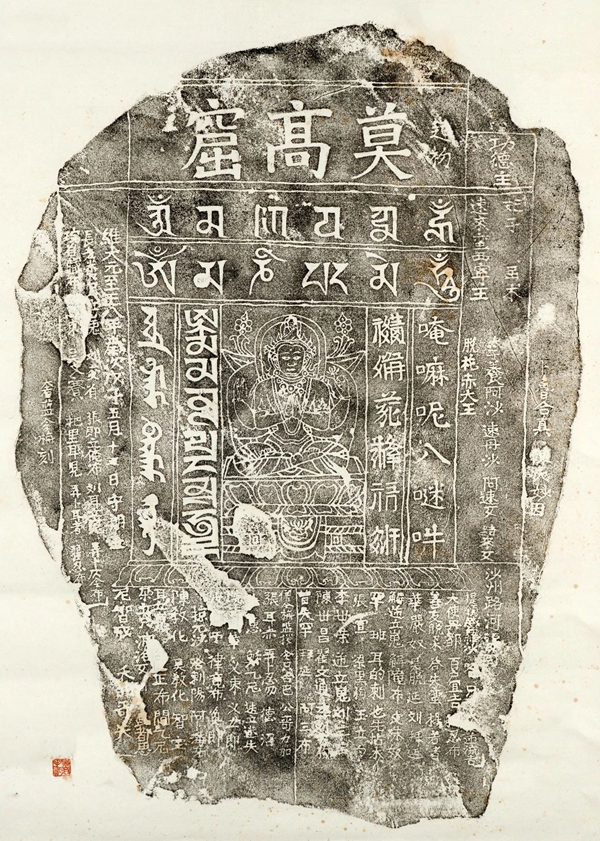

史岩 捐赠《莫高窟六字真言碑拓片》 1940 年代拓, 81 x56.5 cm, 中国美术学院藏

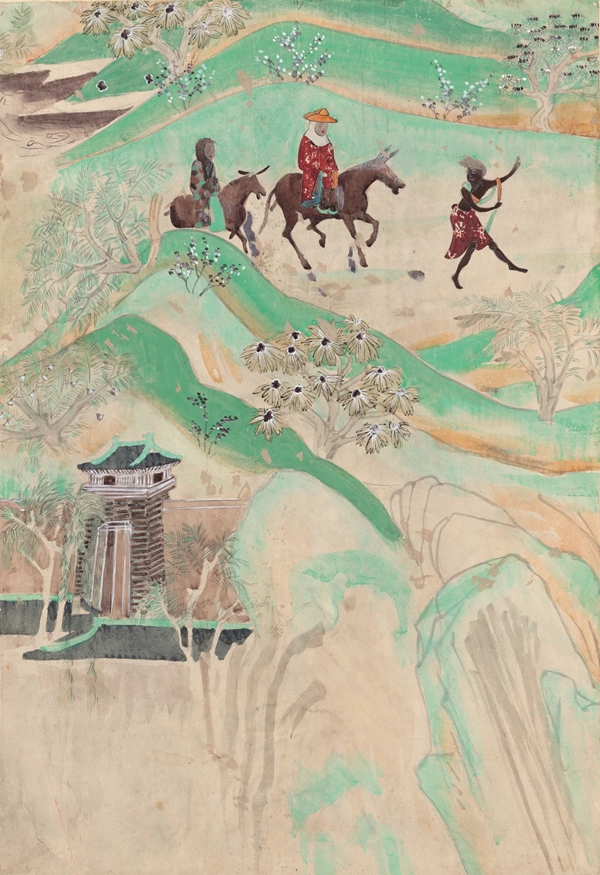

周昌谷 临摹《莫高窟第 217 窟 佛陀波利史迹画》(部分) 1954 年 87 x 62 cm 中国美术学院藏

王赞、韩晖导演《丝路行者·鸠摩罗什》岩彩动画片 ,18分钟, 2020年