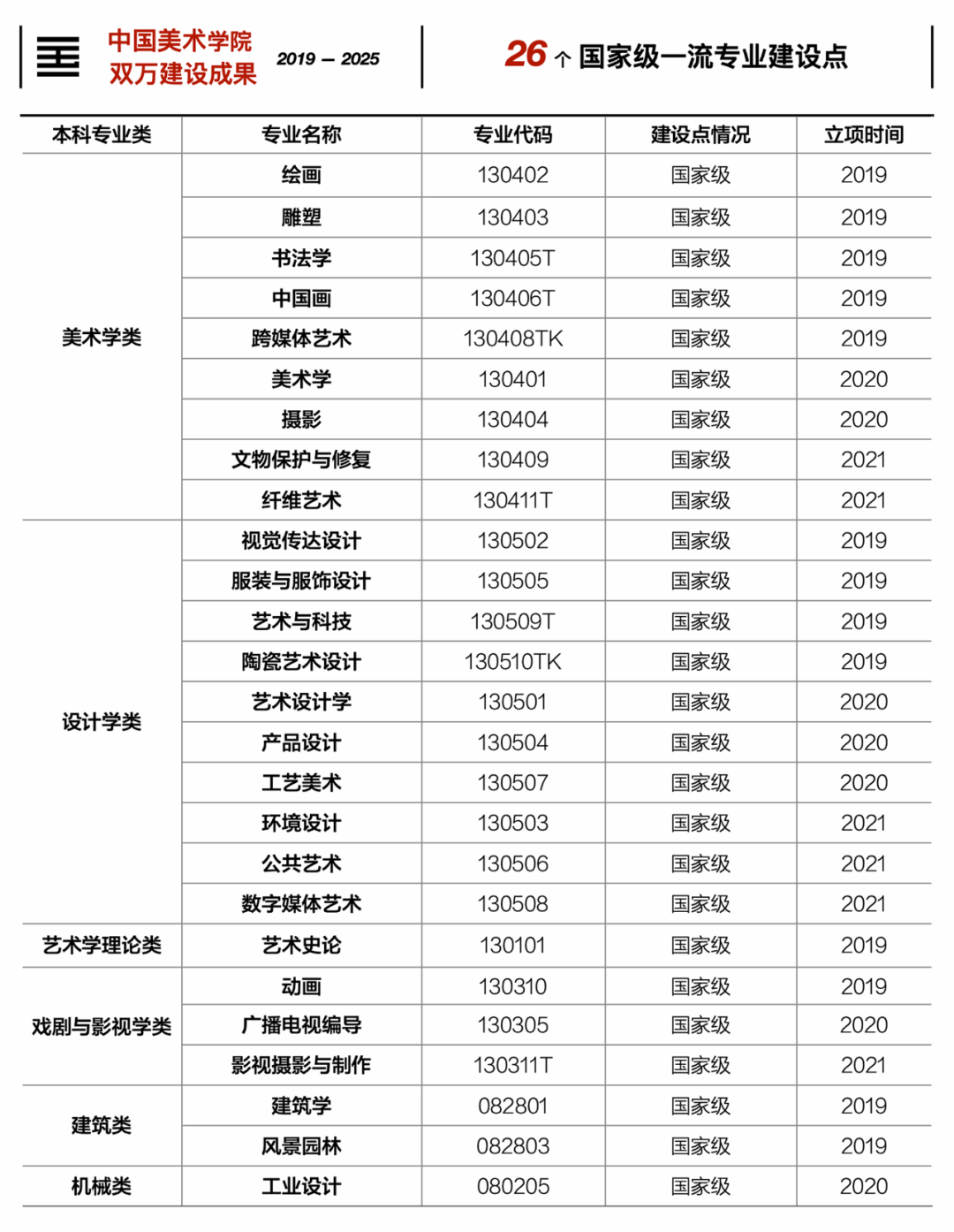

自教育部 2019 年启动本科“双万”建设计划以来,中国美术学院积极响应,深入推进“新文科”建设要求,科学布局本科专业建设点和课程培育工作。学校28个招生专业中,已有26个获批国家级一流本科专业建设点,2个获批省级一流本科专业建设点,充分彰显了专业建设的卓越成效。近日,教育部公布了《关于第三批国家级一流本科课程认定结果的公示》,我校再创佳绩,新增11门国家级一流课程,涵盖四个类别,其中线上课程5门,线上线下混合式课程2门,线下课程2门,虚拟仿真实验教学课程2门。至此,中国美术学院的国家级一流课程数量已达30门,在全国艺术类高校居首位。这一成绩的取得,彰显了中国美术学院在本科课程建设方面的卓越成效与深厚积淀。

中国美术学院作为中国最具代表性的高等美术教育机构,始终紧扣时代需求,坚持教学中心的育人理念,将优质课程建设作为提升本科专业水平和教育教学质量的核心抓手。学校近百年的教育拓新,始终将“课程”这一最小教学单元作为教育教学改革的重中之重。近年来,学校紧紧围绕立德树人根本任务,深入贯彻落实全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,坚持“以本为本”,不断强化人才培养和本科教学的核心地位。通过学校高度重视、统筹安排,教务处精心组织推进,各学院积极培育,学校在一流本科课程建设上取得了阶段性成效,建立起“国美金课-省级一流课程-国家级一流课程”三级课程建设体系,建构起“国美金课”与“双万计划”同向同行、互相增益的艺术院校专业与课程建设方案。丰富的课程类别为学生提供了多元的学习路径,30门国家级一流课程实现了全面的学科专业覆盖,确保了各专业学生都能享受到优质教育资源。

第三批国家级一流课程简介

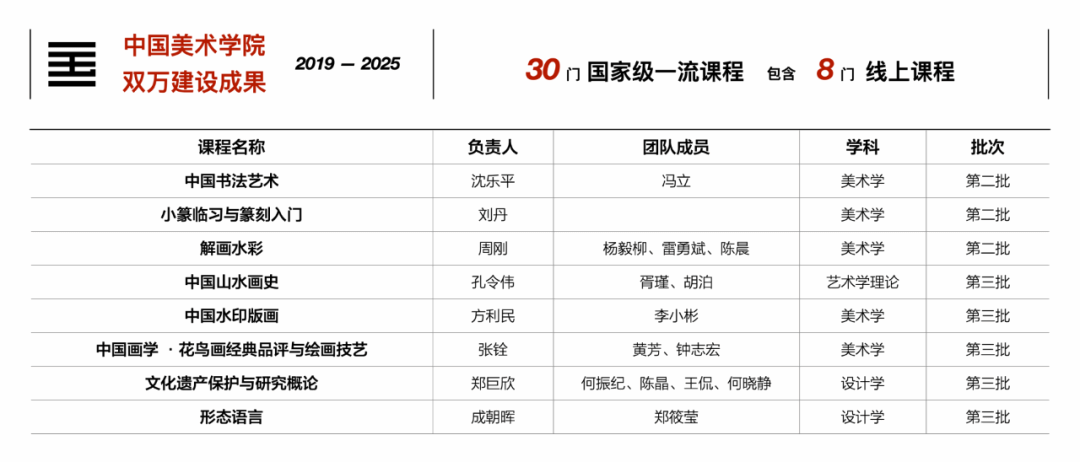

线上课程

《中国水印版画》是中国美术学院首批国际化在线课程之一。课程于2020年11月在爱课程(中国大学MOOC)平台成功上线,目前已运行11个学期。本课程以彰显中华民族精神和中国艺术特色作为根本遵循,聚焦传统与当代、理论与实践,多维度构建兼具传统厚度与当代锐度的水印版画教学课程体系。课程从四个方向展开:历史模块——梳理水印版画的演变,夯实理论基础;赏析模块——剖析古今名家精品,提升审美格调;技艺模块——详解传统饾版水印技艺,传承中华优秀艺术传统;实践模块——精研水印版画语言,带动艺术创作。本课程共10个章节,28个视频,适合高等艺术院校学生的高阶学习,同样适合艺术普及教育。

《中国山水画史》是艺术管理与教育学院开设的一门选修课。课程以传统山水画的产生、发展及流变脉络为核心教学主线,突破了以往以作品、作者或朝代划分知识的传统设计模式,将中国山水画史置于更为宏大的绘画艺术发展语境中展开解读。本课程旨在为文化史探索开辟新视角,具体通过两大维度实现:其一,注重绘画媒材与技法的介绍和研讨,助力学生从物质材料层面直观认知中国山水画,达成创作者与史学家视角的融合;其二,从图像分析视角切入,重点讲解中国山水画中各类常见图像元素的产生与演变过程,引导学生从更深层次思考图像产生与流传的本质问题,为其未来开展长期、自主的学术研究奠定基础并提供启发。

《中国画学・花鸟画经典品评与绘画技艺》是一门兼具易学性、易懂性与易操作性的中国画线上课程。课程内容分为审美品评与绘画技艺两大模块,二者并非相互独立,而是呈现出交叉渗透、贯穿融合的特点。在教学实施过程中,课程始终秉持 “眼手并举、艺理兼容” 的原则,力求教学表达通俗易懂、简洁明了。在教学素材遴选环节,无论是用于品评分析的图例,还是用于技法示范的题材,均经过精心筛选 —— 图例以历代具有代表性的花鸟画经典作品为主,示范题材则优先选择大众相对熟悉的常见类型,确保教学内容兼具典型性与普适性。课程在开发与制作过程中,坚持 “优中选优、精中选精” 的标准,着重突出通识属性,致力于让不同基础的学习者都能理解并参与。授课形式上,课程综合采用风格解析、艺理阐释、个案精讲、图例剖析、技法演示及互动交流等多样化方式,全方位助力学习者掌握花鸟画相关知识与技艺。

《文化遗产保护与研究概论》是中国美术学院艺术设计学专业的核心基础理论课程。本课程以文化遗产研究理论为根基,结合艺术设计学的发展动态,系统阐述传统文化与现代设计间的转化原理,以及文化遗产有效保护与再造利用的方法路径。通过课程学习,学生能够掌握国内外文化遗产保护与研究的基础理论知识,深刻理解文化遗产保护与规划管理的重要意义,并逐步树立主动参与文化遗产保护与规划管理的意识。同时,课程在概述文化遗产与社会生活双向关联的基础上,重点强调文化遗产中的艺术创造及其设计价值与广泛影响力,着力引导学生以文化遗产研究为依托,结合当下实际需求,为文化遗产传承及社会文化发展贡献力量。

《形态语言》是中国美术学院首批在线开放课程,课程发展积淀深厚。2004 年开启线下教学,2017 年上线浙江省高等学校在线开放课程共享平台,至今已积累二十余年教学经验。该课程应用范围广泛,全国近百所高校将其纳入教学,配套教材被两百多所设计院校选用,为培养学生原创设计能力提供了优质教学平台。课程紧密契合设计学科的开放性特质,一方面强化形态智能训练与中华美学浸润,打破专业壁垒,革新设计基础通识教育的人才培养模式;另一方面创新教学链框架,通过形态构成、语汇、语法、语意到语境的系统训练,展现“具象性—装饰性—抽象性—符号性”的形态演变脉络,建构 “心像→言像→图像→物像→境像”的完整表述逻辑,助力学生掌握多维度形态生成方式、提升视觉审美把握能力,最终形成形态抽取、解析、变异、繁衍和重构的核心造型能力,注重启发学生的形态创造力,引导其以创新审美视角解决形态创意相关问题。

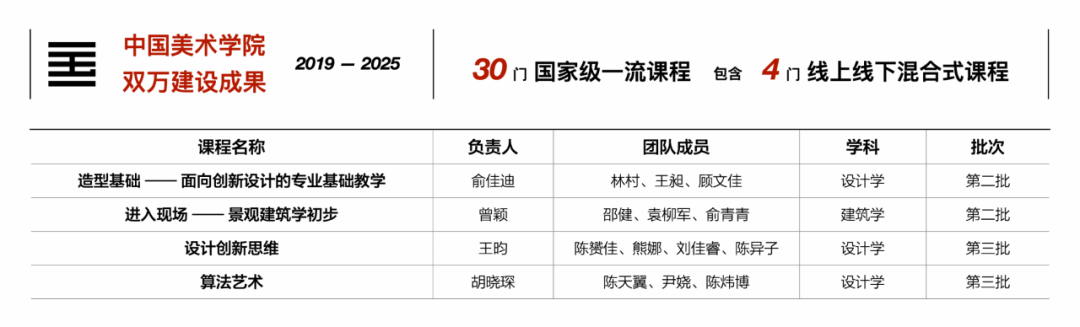

线上线下混合式课程

《设计创新思维》是工业设计与产品设计专业的核心课程。自 2012 年启动教学改革建设以来,该课程为所在专业成功获批国家级一流专业、斩获 “浙江省教学成果一等奖” 等重要教研项目提供了关键支撑。课程突破传统设计概论与设计程序类课程的内容框架,聚焦真实世界问题展开教学,创新构建起 “五维・五观・五法” 共创开源教学体系。教学过程中,以设计学与多学科交叉的整合创新理念为指引,通过案例深度研习与项目实战实践,一方面依托设计战略整合创新资源、明确设计目标,另一方面借助设计战术梳理创新路径、挖掘设计的社会与产业价值。课程核心目标在于引导学生树立大设计观念,全面拓展创新思维,开展设计创新与跨界协同实践,培养兼具人文情怀与国际视野、综合素养与实践能力的未来设计领袖型人才。

《算法艺术》以 “跨学科生态与产业实战双向赋能” 为核心定位,致力于达成数智艺术创新人才的培养目标。该课程自 2019 年启动建设,面向数字媒体艺术、艺术与科技、工业设计等设计类专业开设,采用线上线下混合式教学模式。课程构建了人文艺术、计算机科学、自然科学与科普教育深度融合的学科交叉培养体系,聚焦数据与算法在艺术创作中的应用方法。同时,联合科研机构及行业龙头企业共同搭建产业级项目场景,实现教学环境与产业实战的无缝衔接,让学生在真实产业语境中提升能力。教学内容涵盖算法思维建构、数字生成与赋形、AI 技术应用等核心模块,依托云计算与数字化领军企业的实践平台,由产业导师协同开展教学,指导学生完成算法艺术创作、技术实现及社会推广的全流程实践。课程最终目标是培养具备跨学科创新能力、熟练掌握前沿算法工具、能够应对复杂产业需求的数智艺术专业人才。

线下课程

《空间渲染 1》是王澍教授提出的 “重建一种当代中国本土建筑学” 教学体系中的启蒙课程,由王澍、陆文宇两位教授于2003年首创。该课程在教学设置上突破传统,摆脱了以 “布扎” 体系为代表的西方古典建筑学基础训练模式,将教学焦点从无背景的建筑静物,转向传统园林中自然与人工元素交织而成的空间场景,实现了对传统建筑渲染教学的革新。课程以传统宋画“观 / 绘”教学理念为根基,结合园林场景里山石、花木、廊亭等非欧几何元素围合的结构性空间,引导学生描绘场景的层次与空间深度,突出其中的光影变化与氛围质感。在教学评价与能力培养层面,课程在空间观法与空间美学两方面建立了极高的评价标准,通过引导学生对传统绘画与园林空间两类艺术观念进行思辨,助力学生形成对传统建筑文化的深度认知,同时培养其对当代本土建筑观念创新的思考能力。

《多媒体艺术工程基础》作为公共艺术专业的核心课程之一,围绕本专业“空间表达中的艺科语言”研究方向,重点探索 “新艺科” 理念在公共空间中的诗性表达路径。课程面向本科三年级学生开设,为专业必修课程,整体由 “多媒体理论基础”“多媒体软件基础”“多媒体艺术工程创作” 三大板块构成,清晰呈现 “多媒体理论 — 技术 — 创作实践” 三位一体的课程架构。课程紧密结合我校 “以美育人、立德树人” 的办学理念与“建设世界一流美术学院”的定位,深入贯彻习近平总书记“加强基础学科培养能力,打破学科专业壁垒”的重要指示,通过系统教学,帮助学生构建跨学科知识体系,提升综合型艺科融合的多媒体艺术创作能力,为其后续深耕公共艺术领域奠定坚实基础,致力于培育适应时代发展需求的复合型公共艺术人才。

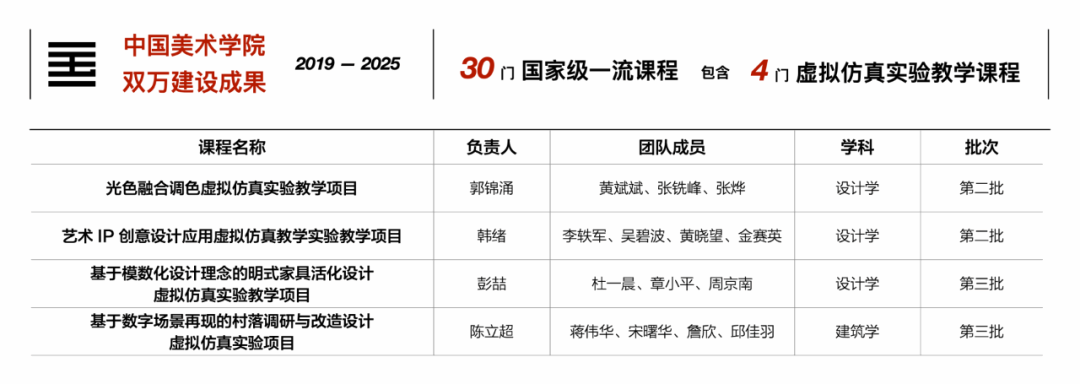

虚拟仿真实验教学课程

《明式家具保护与活化虚拟仿真实验教学项目》以高效、创新诠释明式家具形态与结构的设计逻辑为核心目标,是目前首个建成的传统家具领域 “互联网 +” 信息化课程教学示范平台,整合了 “线上线下课程、新形态教材、虚拟仿真实验” 三大模块。该项目的实验教学网站融合虚拟仿真、智能交互与 3D 打印技术,通过新技术与新体验助力学习者感知传统技艺,完整实现明式家具设计理念的传达与操作步骤的演示。教学内容涵盖三大核心板块:虚拟展厅、构造知识学习、互动创新设计。在学习过程中,学习者可通过掌握形态与结体模块的逻辑关系识别家具核心部件,也能借助预设结体模块开展家具形态创作,进而深入理解明式家具的模数化设计规律,为自身创作积累基础。此外,整个教学资源平台覆盖了传统家具领域不同层次学习者的需求,具备广泛的应用空间,为明式家具的保护传承与创新活化提供了高效的教学支撑。

《基于数字场景再现的村落调研与改造设计虚拟仿真实验项目》依托建筑艺术学院省级实验教学示范中心、建筑学首批国家一流专业建设点及城市空间地理数字虚拟实验室搭建而成,面向建筑设计、城市设计等专业,为相关课程教学提供基于数字场景再现的虚拟仿真实验平台。实验教学中,将指导学生通过无人机航拍采集数据,构建村落数字三维场景;并以该场景数据为支撑,辅助完成村落调研分析、后续方案设计校验,同时为改造完成后的村落虚拟漫游提供场景再现基础。该实验有效破解了传统调研与改造类课程的痛点,有效解决了数据采集完整性不足、无法脱离现场实现沉浸式体验、实体模型制作耗时久成本高且过程不可逆等问题,让课程各环节具备可重复、可模拟、可预览的特性,初步实现村落调研与改造设计过程的可视化,充分彰显了虚拟仿真技术在教学中的重要价值。

在 “双万” 计划收官之际,中国美术学院以已取得的阶段性成果为基础,着眼教育部对本科课程、专业建设的最新要求,进一步树立系统性思维、深化顶层设计,通过凝练学科战略领域、拥抱智慧课程与人工智能等前沿热点,持续探索学科创新发展路径,推动学校学科建设迈向新台阶。我校将持续优化课程体系,加大在智慧课程建设方面的投入,借助人工智能技术打造全新课程形态;通过动态评估机制,确保课程紧跟时代步伐;推动资源共享,让优质课程惠及更多学子;加强社会推广,提升学院课程的影响力;积极探索新形态教材模式,融合互联网新技术,在教材章节中嵌入二维码,关联视频、拓展资源等数字内容,将教材、课堂、教学资源有机融合,实现线上线下联动的全新教学模式,同时大力推进教学信息化建设,积极开发并运用数字化平台,打破系统屏障,为数字教材的融入与运用筑牢根基。中国美术学院将持续聚焦国家建设文化强国的核心需求,输送兼具创新精神与前沿技术应用能力的高素质艺术人才,在新时代艺术教育创新发展赛道上深耕求索、勇攀高峰,向“世界一流美术学院”的建设目标稳步迈进。