一项传统,中国美院的坚持

编者按:

“教学检查团队,跟我走!”许江拿着扩音喇叭,振臂一呼。1月10-11日,中国美术学院迎来了2016-2017学年第一学期期末教学检查,院长许江带队,几十位院领导、各系部负责人和媒体记者一同前往。两天时间里,教学检查团的脚步遍布象山校区和南山校区的每一个系部,几乎走遍了所有的教学工作室。跟着“团长”许江走完偌大的象山校区,就连随行的年轻记者们也气喘吁吁。副院长高士明跟周围同事开起了玩笑:“今天肯定超过一万步了,要挂到微信上去。”

教学检查作为专业学科的一种工作评估措施,是保障教学质量的制度性环节之一。在中国美术学院,除常规性教学检查之外,尤其以年度的期末教学检查最为隆重和严肃。在这个过程中,它以一种有效、直观的专业成果展示方式,使处在教学体系中的师生双方对于本年度教学工作进行阶段性回顾和总结,对传习中出现的问题进行反思和改进,并与同事、同学进行横向比照,以提出下一阶段的改良措施,进一步提升教学和人才培养质量。今年的教学检查,学校特地邀请了媒体一起参与。往常“养在深闺人未识”的教室和科研成果,全部敞开大门任人参观。在总结会上,大到导师工作条例的制定,小到论文写作格式的规范,都大大方方地展示在媒体面前。许江对记者说:“其实我们历来都很欢迎媒体能来参加教学检查活动,但是以前我们实际上都认为这是我们自己的事情,也没想到这一点。从这几年做‘毕业季’以来,我们发现媒体非常踊跃,突然感觉到学院的教学现在和社会越来越紧密地联系在一起。所以我们今年也想请媒体一起来,能够让公众知道我们高等教育的内涵。一个大学,不是校园好看不好看,而是看教学好不好。所以希望媒体关注我们,真实报道我们的情况。”

时光回溯到50多年前,在1963年1月12日,中国美术学院国画系的老先生们在期末教检中,通过同学们的作业情况,针对本系上一年度的教学工作进行了讨论,认真评述了各年级、各科教学工作和课程设置的得失。在一篇文献中,详细记载了陆俨少“四分读书,三分写字,三分画画”和潘天寿“三分读书,一分写字,五分画画,一分其他”的两个论点。

本期,我们选刊潘天寿的《期末评语》和许江对教学检查的总结,展现中国美术学院一直以来对长远学科建设和当下专业教学中所持有的整体意识和探索、反思精神。

|

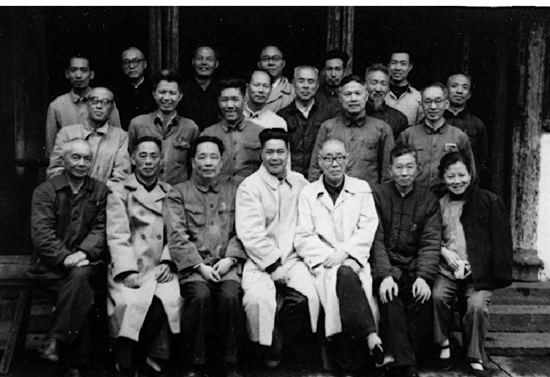

1964年潘天寿、吴茀之、诸乐三、陆维钊等浙江美术学院部分教师合影

|

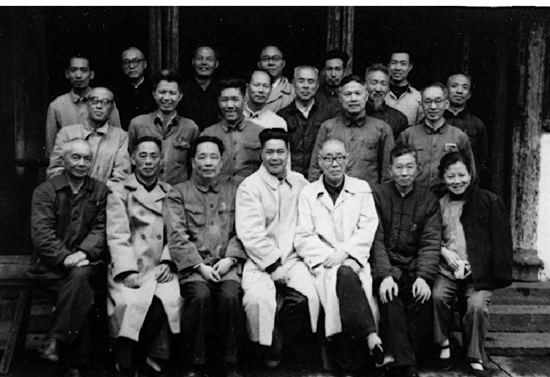

1963年潘天寿给花鸟专业学生授课

教学检查总结:

能写能画,就是“哲匠”

■许江

每年这个时候,教学检查是我们学校的一个盛装时刻,也是我们学校亮学术“肌肉”的时候,所有的老师都高度重视这项工作,这是我们学校的一个优良传统。从我做学生的时候开始,一直到现在,都坚持了下来。今年我们在短短的一天半时间里,将调整过的各学院研究生的教学都看了一遍,也对调整后的学院格局做了一次巡礼。

在整个检查观看的过程中,有很多地方给大家留下了很深的印象:中国画与书法艺术学院的深厚,绘画艺术学院的风采,雕塑与公共艺术学院的丰富,跨媒体艺术学院的锐意,设计艺术学院的热烈,手工艺术学院的亮点,影视与动画艺术学院的特色,建筑艺术学院的中国味,艺术人文学院的严谨,艺术管理与教育学院的尝试,专业基础教学部的认真,视觉中国协创中心的惊喜,文创设计制造业协创中心的多彩。

通过教学检查,我们对学院的教学,对新一代的艺术青年思想和精神,有了更深的了解;我们既看到了很多教学第一线的现场,也看到了众多的文本展示,同时也听到了各学院的学术“掌门人”思路清晰地谈自身学院的研究方向、教学特点以及总体策略。我今天上午说,我经常到一些老师的工作室里面,就感觉进了“山洞”,他就成了“山大王”,那种自信的姿态,我打心里喜欢。我觉得我们学校就是要有无数的这种充满特色和绝活的“山洞”和“山大王”,这样我们整个文化“取经”的线路就会非常精彩。

总的来说,今年有几个方面的特点。

第一个特点,学院调整之后带来了很大变化,各个学院对自身的研究方向进行了调整和优化。方向结构的梳理和深化,这是一种学科的结构性的建设,也是一张张我们赖以教学研创突破的学术之网。在这样的学术之网当中,充分突出了东方艺术研究的内核,突出了造型艺术本体的内涵要求,在回溯和超越之间,充满了激情的张力,形成了有效的方法体系。

第二个特点,有很多教学改革的亮点。比如跨学科合作,这个在今天这个时代是很重要的,代表着我们未来的方向。还有国际化的方法,通过国际工作站的建立,形成国际化的课程群,建立国际化的教育平台,来推进我们国际化的教学。此外还有项目化的研究,大量引进行业的优秀人才来共同培养研究生,带进众多社会需求的项目。

第三个特点,我很高兴地看到,我们广大研究生的研究方案的展示,不仅重视课堂作业展示,也重视教学生活的文案展示,既有手绘图本的展示,又有生动的采风速写,有创作草图的构想,也有书写的文字思考,生机勃勃,琳琅满目。我们美术学院的强项,就是这双手能写能画。什么是“哲匠”?能写能画,两者交叠,就是“哲匠”。我们学生案头的那些模型,有鲜活的“手”的质感,有新鲜的年轻生命的力量。

第四个特点,论文规范得到进一步重视。今年做得比往年要早、要好。希望老师一定要高度重视,把这项工作认认真真做好。

下面谈一些问题。第一个问题,研究生的教学建构还有待改善,通识课程、基础课程要加强;第二,核心课程还不够明确,要解决课程的碎片化;第三,要处理好教学项目化和基础能力课程之间的关系,重要的不是画好一张画,而是找到一条路;第四,加强动手能力的训练,在研究生这个层面上,要有语言和个性的探索,要加强手的训练。

(根据录音整理,有删节,未经作者审定,标题为编者所加。)

|

中国美术学院2016-2017学年第一学期期末教学检查现场(廖垣/摄)

期末评语:

三分读书,一分写字,五分画画,一分其他

■潘天寿(1963.1.12)

我对系里情况不太了解,只是看了成绩展览的大体印象。

我们是全国的重点,山水、花鸟的老先生多一点儿,而人物画的成绩主要是年轻先生们的努力。我的印象是,我们的成绩不会比人家差。副课如书法、文学、画论,我们虽不是太好,但比较起来,恐怕还是我们好些,因为我们重视得早。好的肯定,缺点也要检查一下。

山水所表现的还是临画的基础多一些。山水要能多写生,而又结合老技法,能变化,这句话不是太容易说的。我们两方面都要做。现在的作品,看起来风格都在清代以下,明代都没有上。只看到脚,脚以上没有看到,变化不多,渊源派别不清楚。只画近时的不够,还要摹得上一点。写生方面也不够,时间总只有这一点,又要拼命地接受传统;总感到写生得不够多,而一结合老技法,又觉得不是写生。写生如何与老技法结合,以后要加以注意。

花鸟画,高年级也有这样情况,老先生的风格多,各派各系弄的少,接受面不够广阔,也是近时的风格,明代还没有上去(只工笔临了些宋人团扇)。是不是年代上一些的也去搞它一下。写生也有与山水相同的情况,老技法一处理,就感到不是写生里来,好像从老本子里来的。

人物画,就成绩展览看,低年级做了些白描基础,三、四、五年级没有多大分别,都是半身,或者一个人。都是习作,创作很少,而习作又都是大写的,也分不出重彩、淡彩。这样,毕业出去就只有现在画的习作那一套。三年级以下打基础,四年级要创作多些,五年级应该是8/10是创作。画的风格,四年级差不多,好像一个先生教出来的。是不是也要有差别。教学要按大纲教,不要以自己的风格教,各年级应有所不同。一年级白描,我不能以大写意给他。到五年级要百花齐放,有工、有写;有重彩、有淡彩,不要一个模子印出来。是不是方法上还有问题?中国画一笔下去就算。三年级有两张临张大千的,线条运笔势都没有,这不是临,是笨得很的摹,只有一个壳子;也只能是临摹的方法不对,总觉得不够纯熟,生硬、不自然,也有想老辣些,用焦墨,结果是板笨;技巧的锻炼、各种方法的经验都不够。任伯年的大幅人物“刘海”一条线下来,流动又沉着,很乱的衣褶看起来又清清楚楚,这是写意画里最要紧的。任伯年弄得起来,别人画就不对了,欠缺的是成熟。所以,同学是否要画这样多的大写意,是不是收敛一些、规矩一些。大写意要在成熟的基础上才能搞。

展览出来的人物画,差不多都讲小趣味,刻实的功夫没有下,五年的学习只能是基础的基础,毕业以后才有用功的门径。刻实功夫不下,出去怎么办?小趣味一搞,画大的、复杂的就没有办法了。年龄一大,基础就不大肯弄。

高年级,山水、花鸟,要鼓励他们画大幅画;毕业创作,要画些比较复杂的群像、大幅。

题款现在都在题,字还是写得不好还要多临帖。

说画面布局有困难,是不是一年级教白描时对处理不大注意?但山水、花卉,在简单的排列中已有布局的原理和原则。如三块石头怎么摆,不要光给他临,要告诉他为什么这样排,由小部的配置到大部的配置。写生花卉也是这样,菊花是直的,你可以叫学生排一排,或者从旁边斜过来。要在一年级就练习构图的原理原则,中国画构图是最容易的,困难的是笔墨、神情、风格、意趣。说布局困难,我有点怀疑。是不是先生没有教,或者学生没有动脑子。这问题,应该在一年级就有些解决。

一天到晚画画,确不是办法。陆先生安排是四分读书,三分写字,三分画画。但三分写字,同学一定不会接受。我想三分读书,一分写字,五分画画,一分其他就好了。画跟画理是分不开的,董其昌说:“无往不收,无垂不缩”,但有些人画人物用笔明明是在甩。理论要与实践结合起来,互相启发,才会有进步。画当中还要有诗的趣味,不读诗哪里知道。画画,不单是技巧的问题,有各方面的关系,一天到晚画,手要滑了。要多读书,又要用心地读,不要小和尚念经,读一条要理解一条。

现在,用功是好的,而对劳动,下乡体验生活,思想学习可能放松了。这也是应该注意的。思想不正确,画的内容也不正确,思想不扩大,画也小器。身体也要注意锻炼。

(有删节,标题为编者所加。中国美院中国画与书法学院供稿,本文为“中国画系历史文献整理研究工程”阶段性成果。)