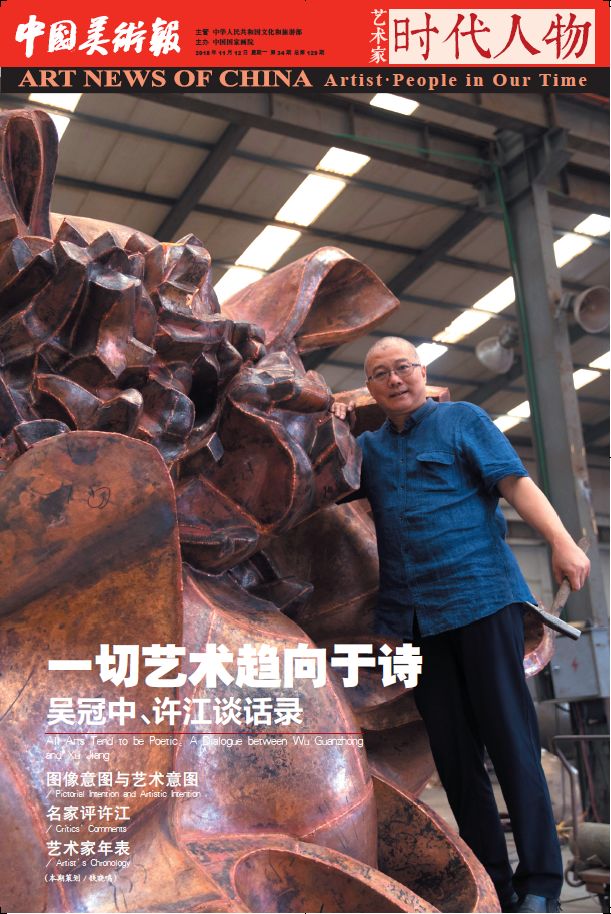

《中国美术报》第129期 时代人物

导读

一切艺术趋向于诗:吴冠中、许江谈话录

All Arts Tend to be Poetic: A Dialogue between Wu Guanzhong and Xu Jiang

图像意图与艺术意图

Pictorial Intention and Artistic Intention

名家评许江

Critics’ Comments

艺术家年表

Artist’s Chronology

▼

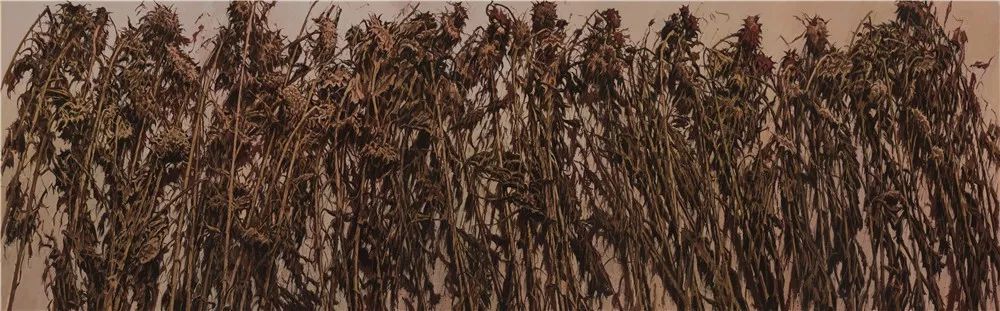

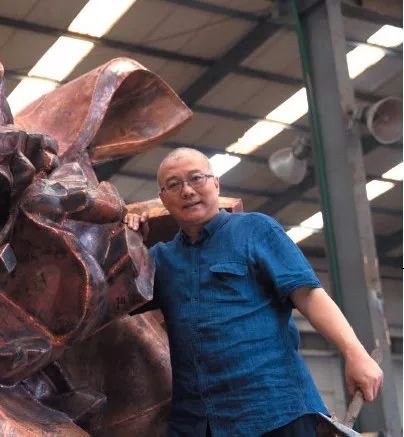

许江

中国美术学院院长、教授

中国文学艺术界联合会副主席

中国油画学会主席

中国美术家协会副主席

浙江省文学艺术界联合会主席

第十三届全国政协委员

Xu Jiang

Professor, President of China Academy of Art

Vice Chairman of China Literature and Art Critics Association

President of China Oil Painting Society

Vice Chairman of China Artists Association

Chairman of Zhejiang Literature and Art Critics Association

Member of the 13th Chinese People’s Political Consultative Conference

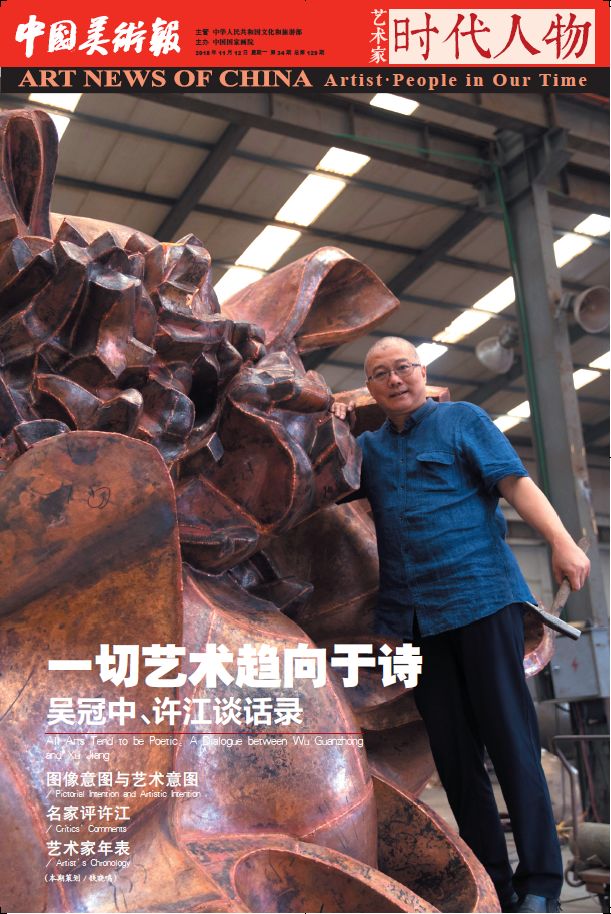

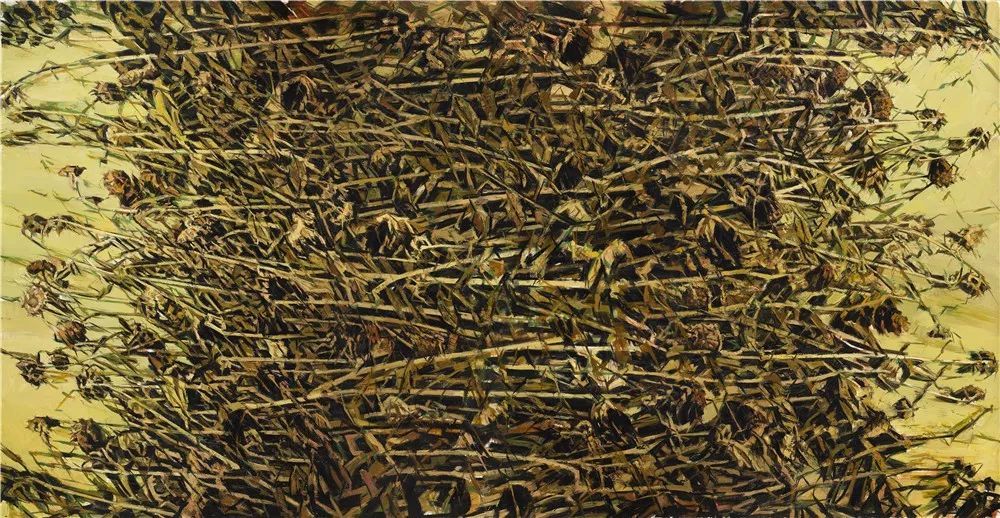

许江 秋葵会否变红 布面油画 280cm×900cm 2008年

一切艺术趋向于诗:吴冠中、许江谈话录

All Arts Tend to be Poetic: A Dialogue between Wu Guanzhong and Xu Jiang

□ 时间:2006年6月21日

□ 地点:北京吴冠中寓所

有人讲一切艺术趋向于音乐,但现在,我认为一切艺术趋向于诗。诗包涵了音乐的境界、文学的内涵,这里不是指文学性的绘画,而是指绘画本身所具有的诗性内涵。在我看来,许江的画具有诗性的力量。所以他的画中总有一份沧桑感,好像是在高山上遥望,看历史的沧桑,看遥远的沧桑。他追求的是揭露人生的本质,他所呈现的是一系列研究性的作品。

——吴冠中

许江(以下简称“许”):那天您去看我的展览,可惜我不在。后来,在场的几个同志转告我说,听了您的点评,都很激动,也很受启发,受益良多。明天展览将结束,在我回去之前,来看望您。第一,感谢您对我的关心;第二,我也来向您请教,因为这种机会也不太多;第三,真心地邀请您,可以安排个时间在我们那儿住一段时间,杭州的秋天非常好。这几年,杭州治理得非常好。

吴冠中(以下简称“吴”):少小离家老大回呀!只要上帝给我假期呀!只要到时候身体方面还许可,我对杭州是很有感情的。

原先我对图画并没有感情,偏偏杭州让我感到美,杭州的美改变了我的人生。

那时我很小,看艺专的美术馆展出的画,也看那些学生在教室画素描、油画,我就像成长中的幼儿,看到世界那么灿烂。林风眠的学校当时给了我那么强烈的力量,美的教育确实在我身上体现了,彻底改变了我,一个工科学生来从事美术。

现在看来,很多美术院校离美越来越远,都往技术方面去了,杭州我的母校还保留着美的宗旨,还在那里开花,这点我觉得很欣慰。你的画展,美的传统在你的作品中还在发挥,杭州的精神还没死亡。

许:这次来办画展,也举办了研讨会,在研讨会上着重讨论几个问题。这些问题都是大家关心的:如关于图像时代的视觉真实的问题,还有今天绘画创作的背景问题。其核心是,技术的东西越来越多,在我们周边,照相机、电影电视、数字图像技术在不断地发展,这些技术发达之后,美术怎么办?绘画有没有危机?今天,有相当一部分人,对绘画自身的美、绘画的那个绘画性、绘画打动人的那种具有生命力的东西丧失了感觉,对整个绘画的品赏能力、理解能力和对美的感受力在下降。这种下降有两方面的表现,一种是我们中的一部分人满足于技巧表现,把画画得漂亮,却缺少内在的东西。另一种,一部分强调观念的人们一看到绘画形态就觉得过时了,失去了品赏阅鉴的耐心,图像成了符号,读图代替了品画。这两方面都存在着在绘画中如何存持美的灵魂,同时这种美的灵魂如何活在今日生活中的问题。

吴:确实是这样。林风眠当年把美的关系教得很好。新中国成立后,我多次提出应尽量回到“美”上。那么现在呢,现在失掉了什么东西了?有人讲,一切的艺术趋向于音乐,趋向于抽象,抽出来提纯的东西是美本身的因素,是美特有的东西。但今天,艺术越来越空洞,灵魂越来越空洞。现在我认为一切艺术应该趋向于诗,诗包涵了音乐的境界、文学的内涵,这里不是指文学性的绘画,而是指绘画本身所有的诗性内涵。诗是控制艺术的,一切艺术的感人源于诗性的力量。在我看来你的画是在往诗和思方面探索的。

这种诗性又是极朴实的。在初中的时候,我接受丰子恺的作品,觉得有生活情调,有亲切感;进入国立艺专后,瞧不起他了,觉得太简单。那么转了一大圈,现在再看丰子恺的画,仍然觉得是好的,充满童真和天趣。丰子恺是大师,大师是慈母,大师是人类灵魂的母亲,他们的作品里总有亲切动人的东西。我觉得你的画中有这种东西,很难得很难得。

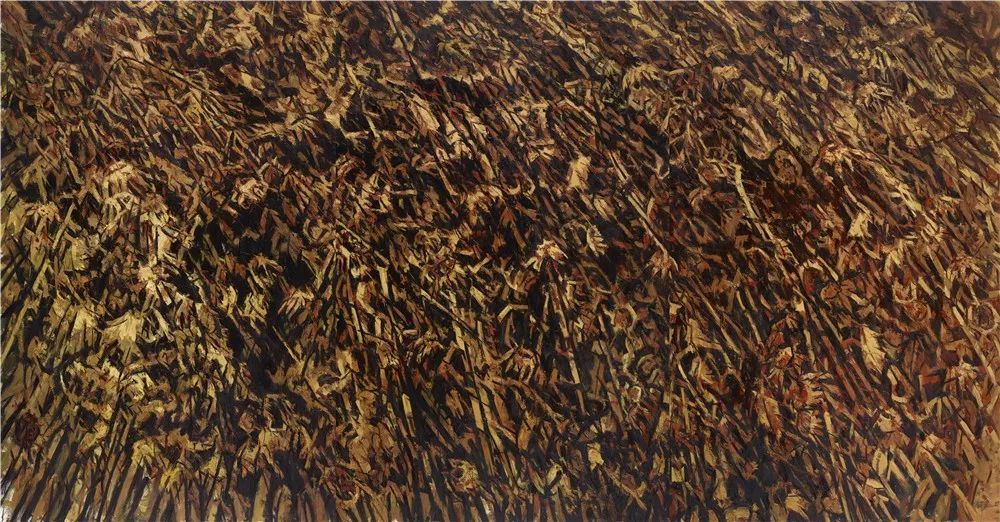

看你的画,感触颇多,以你的社会工作,总以为应该坐在宝马车里,在机场来回跑个没完。但是,你却始终不放弃画笔,更难能可贵的是,你的画中总有一份沧桑感。好像是在高山上遥望,看过去的沧桑,看遥远的沧桑,这与你的年龄不相符,你的追求是在揭露人生的本质,有点苍凉森然的感觉。你所展览的是有研究性的作品。大厅里的向日葵,要拉开适当的距离看。近距离看,画的筋骨出来了;远一点看,血肉不足。《水云间》的黑白大效果出来了。有几幅要近看才出这个效果,远一点看就有不足。

当然,这个筋骨非常重要。在人民大众那里,他们要筋骨,但还要有血肉。看你画的桥是很感人的,但蓝色的桥却觉得不足。首先应当充满一种意象,感觉满天都是星空,到星空的世界里去,然后再到桥里面去。我的意思是,应先到一个意象世界里去,然后再到具体的“形”里边去,而不应该是这样反过来的效果。感性、理性,你两者都很清晰,有时两者融合,有时又两者冲突,冲突时往往理性强于感性,或者说感性被理性压了一点。艺术最重要的感觉还是归于感性的,感性之后才有理性。

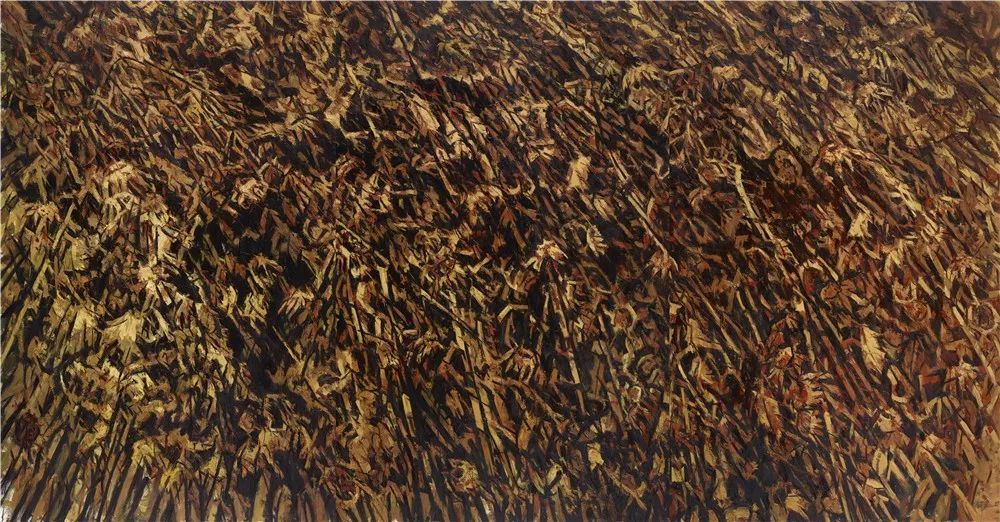

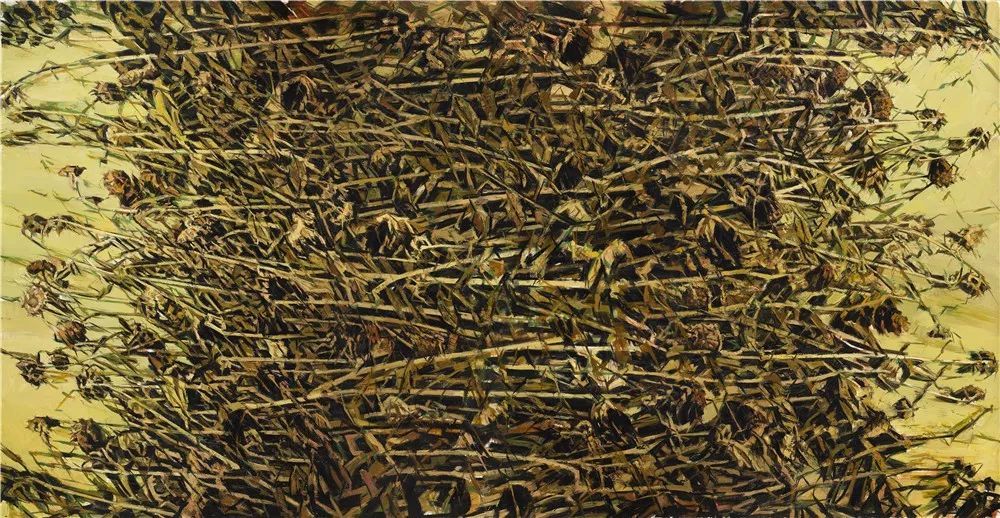

许江 东方葵-横葵 布面油画 280cm×540cm 2014年

Xu Jiang Oriental Sunflowers: Horizontal Sunflowers oil on canvas 280cm×540cm 2014

许:吴老,您刚才的一番话,言简意赅,不仅在点评我的画,同时还涉及如何看画的问题。我们面对这样一个时代,绘画何为?绘画坚持什么?什么是绘画最重要的内涵?您的回答是诗也是绘画的内涵境界,如丰子恺那般平淡感人。

那么对照我的画,就感觉筋骨多了,血肉不足;骨架方面比较强,而韵味方面缺少一些。尤其您刚才谈到的“桥”的例子特别好,第一眼不要让大家感觉到桥,而是让大家感觉是在一个非常独特的境界当中,诗的境界之中,然后是桥。我觉得这正是中国古典的命题,“意在笔先”。“意”应当是在人与物相融相即时,从心里给出一个饱满的感受,意应在前面,同时意又落在形象中。意就是您说的星空般的感受,一种在心的感受,仔细看又在桥中,在眼中的“桥”的形象之中。

我读过您对《石涛话语录》的研究,《石涛话语录》中的《尊受篇》,所讲的受在先、识在后,提出“画受墨,墨受笔,笔受腕,腕受心”,强调人对天地境界的心灵感受是第一位的,绘画,首先要从于心。刚才您说的那段话,正利用中国古典的美学思想对我的画所进行的很好的批评。我深有感触。

吴:这是我作为一个人,作为一个老人,作为一个87岁的老人,转了一圈回来,明白了什么,在人世间我所起的作用。所以我有时会对一些画反感,对卖钱操作等这些东西反感,那是骗人的。我觉得落入这种圈子里是很不幸的。

许:我五年前、十年前的油画作品,那时充满着痛苦和矛盾,仿佛在与许多观念搏斗,总在想是否还要油画材料,是否能够抛弃油画寻找更直接的表达方式。但是经过这么多年,我自己慢慢地又回到了绘画本身,所以我说我是一个“远游者的返乡”,但是这个返乡的过程是痛苦的。如乔那西斯那样,一步一步地历尽艰辛的返乡。

这几年,我画了不少水彩,从水彩中获得感觉。因为中国人对水有特殊的敏感性,这是其一。第二,水彩的透明方式总让我们把所有的东西做“一例”看,不会老想着把一个个东西孤立地一览无余地画出来。水彩的“水”的方法和如水的意象,把我们带入了您所说的意的世界,那首先是一张画,不仅是里面的一个物。我很感谢水彩。

从2001年到2004年我几乎没有画油画。去年开始画《葵园十二景》时,感觉比以前滋润多了,或者如您所说血肉的东西开始多起来。所以我觉得,水彩这种方式更多地在意象上给我启发。

吴:对,水彩较自由。我也深有体会,我是夹在油画和水彩之间的,我的画也是由水彩过渡来的,它比较自由。最近我也在做一些似乎不经意却又是精心做出来的作品。

许:看似不经意,但又包含着非常迫切的要求,心灵的要求。

吴:是经心中的感觉而又不精心的东西。虽然我老了,但你的画对我还是很有启发。

许:我想听听您对水彩(《芦望》)的意见。这组《芦望》,我为什么这样画呢?有两个想法,您看看对不对。一个想法是,我们今天的视觉经验已经很大程度上受了摄像机和电影的影响。当我们接近一个事物时,自觉到的是一组运动的镜头,那么静止的绘画怎么能够从这种经验获取活力呢?我就想使用片段的画面,并称之为“被切割的远望”。这些片段的“望”带着我们接近对象。但是这种片段的组合对于每个观者是不一样的,每个人有自己的组合经验,最后形成一个对于芦荡的独特的“望”。

第二个想法,中国传统的观视方式非常独特,叫面面观,画一座山,先要“饱游饫看”,在山后、山顶、山腰整个走一遍,然后再开始画,作画之时,整座山活在心中,一会儿山前,一会儿山后。中国传统的这种面面观,能否通过群画的方式得以复活?这是我的一个想法。

许江 风葵 布面油画 280cm×540cm 2016年

吴:这些画很好,线的分散关系、垂直与横线的交错关系很丰富。

我绘画时也有这种想法。我先是整个看,看完以后再构思,先找出对这个地方的感受。拍电影要有一个剧本,但我先不写剧本,而是先找演员,上上下下地找,找它各自的特点,形成一个剧本。剧本出来之后,我再来画写生,写生之时,心中已有意象。画油画时,我一会儿取这一块,一会儿又搬那一块,局部是真实的,整体是虚构的,一张画可能搬了五六个地方。这和古人的面面观是一样的,所以看我的画呢,常有人问这是什么地方,如果他真找是找不到的。

包括我画乐山大佛,因为太大我无法写生,我过了江在沙滩的岩石上看,当然这也很冒险,水很急,到了沙滩看得全了,但又太小了。最后,我又回来,像燕子飞行一样。所以我有时上面组合一个下面组合一个,是在脑子里把它综合起来,古人也正是这样画,这样来表达内心的。

许:这就叫作“人人心中皆有,人人眼中皆无”。虽然在实地找不到这个真景,但却已集中地表现了人们对这个地方的感受。您讲的燕子是画面有燕子,还是仿佛您是燕子?

吴:我跟随燕子飞。

许:我画城市的作品,曾经有艺评家说我像鸟一样地俯瞰,事实上,这种燕子飞,就像鸟一样地俯视,正是在写生的基础之上,心灵有了感受、有了胸壑之后所形成的对一般视觉的超越,心灵对既定视觉的超越。

吴:我后来在农村画瓜果,就钻进瓜果丛中观看,看丛中藤蔓的结构,像小虫一般观看,千变万化,每天晚上都去找。当时我在农村劳改,老乡就问:“老吴,您是不是掉了手表?要不要我们帮助找呀?”这里面的甘苦只有自己知道。

许:您以前在瓜藤里画的画,我们很有印象,您刚才讲的人如燕之法、人如虫之法,强调的是在天地宇宙中的自由首先是心灵的自由。这也是在图像时代,我们绘画能得以超越、得以葆有创造的最重要的一点。最后真正的自由是心灵的自由。所有技术的自由都受制于那个技术性表象,只有心灵的自由才是真正的自由。

吴:人越到老年,一方面技术退化了,对技术就不重视了,越重视心灵了,越重视内涵。

许:这就是诗。

吴:一切艺术趋向于诗。从你的画面中能看出,毕竟你这样的年龄,能朝向这方面非常难得。

许:所以叫“返乡”。其实“返乡”并不是简单地回到传统中,而是回到真正人的心灵中去。

吴:回到人与自然的朴真关系中。

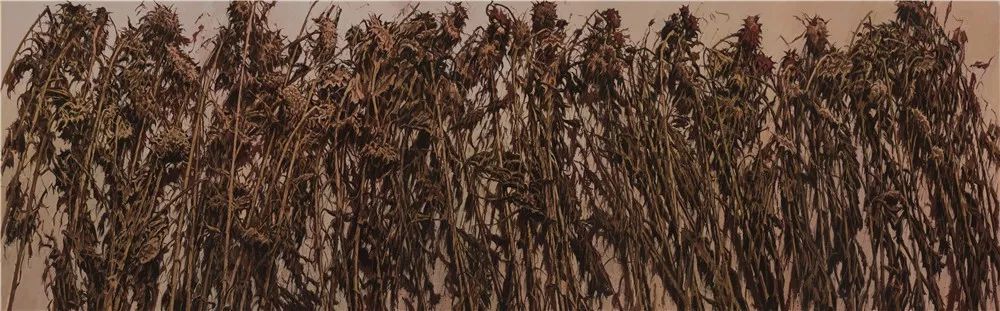

许江 东方葵 铜壁 布面油画 280cm×540cm 2015年

Xu Jiang The Oriental Sunflower-Bronze Walls oil painting 280cm×540cm 2015

许:您有幅画叫《月如钩》,是用刮刀画出来的。那画的点题给我留下很深的印象,画里面表现的月亮形态,向我们诉说着一种别愁,一种离乡的体验。

吴:月亮的那个钩吸引我。

许:那种脆弱的尖峰上的感觉,后来 ,我每次看到月亮如钩一样的时候,就想起这样的诗句。所以诗的精神是打动内心的。画到真正得意之时,心就在上面,手忘了,心手相忘。(吴老一边看画册)这是一个“老街”,俯看着,有点像城市,苍凉而悠远。

吴:这些画效果非常好。

(看到《葵望》水彩画)

许:有许多人问我,你为什么不画葵花向阳,我说我没有看见。因为我在这里头真的想传递一个中国人关于时间的诗意,所以用了这些如曲牌的词,如这张《六叟图》。

吴:像这样的地方表现得淋漓尽致,自由了,但到这边的时候,就有些约束了。(吴先生看《六叟图》,这里指的是此画中地面的明亮部分)

许:画一画到大的时候就想把它画得结实、可信、厚重。但有的时候整体的东西消失了。

(吴先生看《西风瘦》)

许:这个《西风瘦》,表现一种大地苍凉的感觉,大地丰收之后的静寂和乡愁。

吴:恰是这种感觉我是很喜欢的,画面泼辣得多,以我的想象,你的年龄还不到沧桑的年龄。

许:远游了一趟,已经有很多沧桑了。

吴:是沧桑赶上了你。

(吴先生看《水云间》)

许:我当时读到王安石的一首诗:“与公京口水云间,问月何时照我还。邂逅我还还问月,何时照我宿金山?”一种追问,对未来的追问,同时又站在未来继续追问。古人的这种问里头充满对“时”的期待。我想在画中传递这种气息。

吴:这是需要积累的。传统很重要,糟糕的是抄袭,抄袭是致命的。现在我们在这里讲保护传统文化,什么老文化都拿出来,把垃圾也拿出来了,效果是相反的。

许:这是一方面,关键的是传统文化的背景已经消失了,比如山水画,今天我们如何能够像古人那样面对山水?我们生活在城市里头,我们如何能够把山水里的精神拿来表现我们今天感受到的东西?那个诗意如何活在我们今天?这是我们必须面对的。

吴:文化如树木一样,它会开花,会衰老。如何借古人的东西来创造?现在人们跟风地讲创新,创新哪有这么容易。文化的创新不是一般的创新,今天讲创新明天讲保护传统,摇来摇去没有主心骨。

许江 倾覆者之一 布面油画 50cm×300cm 2015年

许:我这一次把自己各个时期的画总的梳理了一遍,主要分成三个阶段。第一个阶段是从观念向架上回归,我认为观念艺术是有长处,它表现尖锐的思想,指向明确,充分调动社会的各种资源如社会经验、现成品等。但它有个问题,就是它需要很多解说,需要诠释,需要对作品进行讲解,甚至讲了大家也未必理解。所以我当时就从观念慢慢回到架上。我画了一批废墟,有二战废墟,有圆明园废墟。如何让废墟背后那个看不见的历史显现出来呢?我用手代表了历史的力量和意志。所有造成这些废墟的背后的各种历史力量的博弈,所以叫作“世纪之弈”。

吴:这个想法我可以理解,但出来的效果它达不到。因为你还是在说,它压制你的东西。

许:对,所以我就第二步回归,从象征向直观回归。因为这个手还是象征,绘画中,象征常常是不可取的,因为象征性很难是活的东西,很难是自明的东西。所以我第二步从象征回到了绘画的直观,我的绘画直观是从天上往下看,俯看使我获得了接近城市、切近视觉的一个方式。第三阶段,从天上回到大地。我开始看我周围的东西。瓦片,老街,城市上空,在这些东西里我慢慢有一些中国人自己的对事物的看法,归根到底,寻求一种中国式的对当代绘画的建构方式。以前的方法是带有西方性的,观念的,象征的,慢慢回到中国,回到中国人自己的那么一个诗意的表现形式里。当然现在仍在过程当中,要继续努力。

吴老,您强调绘画的过程就是心和物交融在一起的、意和象交融在一起的过程。在绘画的某个阶段,倾向于心,或者说是意;在另外阶段又倾向于物,或者说是形。没有形,意是空的;没有意,形是死的,我们始终是在这二者之间往返穿行,最后我们能把握一张好画就是得其意象。我想吴老师在这方面肯定有很多体会,您能不能再给我们多讲一讲。

吴:我看梵高的印刷品很喜欢,看他的原作更喜欢,上次我在泰特美术馆看他的原画,几乎跪下来了。什么力量使我跪下来,他的向日葵就是一幅幅人的肖像。颜色漂亮啊,艳丽啊,这些东西感人有限,真正打动人的是:梵高的向日葵是人的肖像,不同性格的人物,那强烈的形象感,有内涵,有性格。

许:实际上,“意”就是人之情。我注意到吴老的绘画,油画的大幅不是很多,水墨的大幅比较多。

吴:油画抬进抬出不方便。

许:对,中国画水的材料比油画的材料挥洒起来更方便,收藏起来也方便。

吴:我家里的画也是这样,抬不进去,放在案子上,水要让它流,必须立起来看。油画最终的效果要上墙,而中国的轴画是拿在手上看的。

许:这其中,中国画对意和形的表达,要求是否更为一体?

吴:是。因为我们中国人拿起笔时已经有一个“意”在里头了,油画要做到这点比较困难。所以吴大羽讲过书法是很高雅的艺术,它像流水一样,它会流,而绘画有很多形象的包袱,追它不上。

许:很生动。书法像流水一样可以追上,绘画要背上形的包袱,所以追不上。而油画就不是背着一般的包袱,而是背着很重的形的包袱,更难追。但形、意一体,中西画都是一致的。不能因为它难追,我们就不追。

吴:所以要不择手段,不必分中国画、西洋画,没必要。

许:吴老,我发现您有一个特点,您总希望绘画保持“象”的生动性、“意”的生动性,而回到一个生的状态,不希望它太熟。所以您说笔墨等于零,就是希望大家不要追求笔墨的表象和既定效果。

吴:任何笔墨你说它好,都是好的笔墨。我是反对程式化的笔墨,笔墨还要用,但笔墨的样式无穷无尽,每个人都不一样。梵高的笔墨、马蒂斯的笔墨,都很好。

许:我觉得这里边讲了笔墨的双重性。第一层意义,笔墨表现对象,对象是一朵花,表现一朵花;对象是一个苹果,表现一个苹果;对象是一片竹子,表现一片竹子。第二层意义在于笔的本身,笔墨本身的韵味和精神,笔墨的后面是人。所以笔墨色彩一方面在写形,一方面写意。这种写形和写意的交叠是绘画的意义发生之所在。现在有很多人太倾向写形的方面,而写意的方面又只停留在临摹前人。石涛讲“墨海中立定精神,笔锋下决出生活,尺幅上换去毛骨,混沌中放出光明”。这其中,我认为最重要的是“决出生活”,这里的“生活”与我们平时讲的生活不一样,他指的是日常里生的活的契机。我觉得我们讲笔墨很重要一点就是把握绘画中生的活的契机。

吴:主要是把这种境界表达出来,你用什么办法都可以。

许江 灈缨 布面油画 50cm×300cm 2016年

许:在学校这么多年,我很感谢这个学校,这个学校在意和形的根蒂上,特别强调“意”,倾向了“意”也就倾向了人的内心,也倾向了自由。这就是林风眠绘画思想的根本。这个传统一直得以传承。

吴:当年在附中,下午出去画水彩画,回来以后,把画挂在房间里看,那种心情真美啊!

许:是啊!当时画什么可能都已经忘了,但那种心情却令人难忘!

今天我们已经谈了很久了,打扰您的休息。最后希望吴老对母校说几句期望。

吴:我的母校是培育美的学校,我永远怀念她!