10月12日下午,中国美术学院2023级研究生迎来了开学第一课。院长高世名以一场题为「国美人的心学」的讲演,将1065名研究生新生带入国美学术共同体中,并向研究生赠送书籍《中华竹韵》。党委副书记孙旭东讲话,欢迎同学们加入国美大家庭并提出三点期望,一是要坚定以人民为中心的信念,担当时代使命;二是要坚持志美行厉的胸怀,铸造匠心精品;三是要坚持守正创新的品格,提升学术水平。

国美人的心学

一

2010年我提出要建设一个“无墙的学院”,这不止是要内外打通、没有围墙,所谓无墙的学院更是“没有学院派学院”。作为学院中人,我们是天生的学院派,要克服那些让我们自我满足、自我僵化的东西,要克服那些自以为是、作茧自缚的东西,需要保持一种野生的状态,需要焕发出一种野草般的生命力。所以,让我们倾听野草生长的声音。

9月1日,我们邀请过去十年中毕业的艺术家同学们给我们这些老师讲“开学第一课”,聚焦绘画问题。这堂课让我们受益匪浅。我们看到,这些青年艺术家之所以能够保持艺术状态,能够发展出自己,是因为当初在美院的时候,他们就有一种自主的学习意识、独立的创作意志,毕业后,他们更是像野草一样生机勃勃。

绘画的理由:二十位青年艺术家的“一堂课”

这次活动的邀请信中提到两个问题:“开始绘画的理由,坚持绘画的理由”。“开始绘画的理由”其实不必说,绘画的冲动早于语言和文字,每个人的幼年时代都有涂涂画画的本能。我们要注意的是,小朋友们画画和所谓艺术家的绘画不同,小朋友们是在画出一个自己的世界,里面的动物、人物、怪物都是他/她的朋友。小朋友们画画很当真,他们相信绘画。人和画的这种“神笔马良”式的关系,随着长大成人逐渐退化、消失了。绘画成为挂在墙上的审美和恋物的对象,成为艺术市场上的商品。“坚持绘画的理由”要复杂得多。今天的艺术媒介太丰富了,艺术手段五花八门,AIGC无限生成、无比便捷,我们为什么还要绘画?绘画不可替代的东西是什么?我以前策划展览,总要提醒自己别忘记绘画,要关注绘画。这本身就很成问题,似乎画家在当代艺术大展中是一个需要被照顾的群体,明明画家依然在当前艺术家群落中占据最大比例,明明绘画占据着艺术市场的绝对主体。

这些年,我反复强调——艺术的使命就是“世界的发现与人的发现”,具体就是“创造新感性,发明新日常”。绘画能否发明出新的感性?绘画能否触达人类的悲欢?绘画是否还可以寄托心灵的探寻?绘画是否可以安身立命?这里的安身立命不只是靠作品养活自己。

对于这些追问,我想答案是肯定的。我们油画系的校友里,有黄永砯、耿建翌、张培力、汪建伟,更有今天在现场的杨福东和刘韡……,这些油画系出身的艺术家,有人做装置,有人做影像,有人什么都做。他们做的装置、影像都有一种视觉的品质。比如杨福东的影像,无论是构图还是影调、时间叙事、镜头语法,甚至是镜头意志,都有一种非常高的品质,我觉得这品质是来自绘画的锻炼。

今天的大多数艺术家开始他们的艺术生涯都是从绘画开始的。艺术家跟世界打交道的时候,绘画是第一个也是最简单、最自然的媒介。可以说,绘画是艺术发生的第一媒介。从这个角度来讲,绘画在当代艺术中有其强大的存在方式,虽然未必以画布和颜料的形式存在。绘画作为一种视觉性、作为一种感官知觉而存在,它供给了各类媒介以视觉的修养和品质,一种感受力,一种制作的技艺,一种美学。在这个意义上,绘画“杀身成仁”,供养着所有的当代艺术媒介。

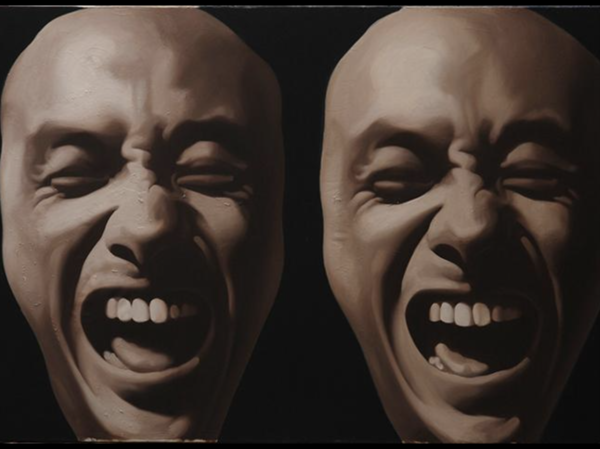

《X》,张培力,布面油画

《第二状态》,耿建翌,布面油画

其实,在我们学校的历史上,曾经有一段激进的绘画探险。在1980年代曾经有过一个“反绘画”的思潮,或者说,那是一个追求“绘画零度”的过程。从黄永砯到耿建翌、张培力,甚至1985年前后的国画系,都有过这样一个“去表现性、去风格化”,从根本上说是“去绘画性”的过程,但是这个过程却创造出了一种非常独特的绘画状态,一种新的视觉。

因为我们学院的绘画曾经探过底,也就是曾经一再地去探究“绘画的零度”。所以才可能置之死地而后生。在今天,在与当代所有艺术媒介的互动之中,绘画本身也已经发展成为一个相当开放的领域。绘画是一个自由、开放的界面,可以通向任何一个时空。这就不再是“杀身成仁”,而是渗透到一切艺术形态里,“化身千万”“万取一收”。绘画可以反过来吸纳一切艺术媒介、一切视觉发明,可以容纳我们所有的经验和实践、猜想和梦想。所以我们要相信绘画,相信它的可能与能量。绘画是开放的,因而是无限可能的,是生动的、真实的。

艺术是艺术家全部生命经验的凝结和投射,这只是一种理想的说法。每个人都是圣凡一体,我们难免有松散躺平的时刻,有平庸甚至低级趣味的时刻,关键是,你作为一个画家,你的生命经验能否用绘画来收纳和抒发?至少,一个在画室中闷头画画的艺术家,生产出的是他这段时间生命经验的一份报告。绘画是个人在画布上面对世界的表态,是我们跟世界打交道、发表议论的方式,更是收纳世界经验、探寻生命意义的一条道路。所以艺术的深度就是生活的深度。你的心境多大,艺术的天地就有多大。这里我们可以引申出“艺术家的自我修养”,或者“国美人的心学”,其中内容需要你们自己写就。

这里只想强调,其实艺术没有对错之分,好坏之分也是可以争辩的,重要的是真假之分,这里的真是真实,而不只是真诚,真实是一种能力,需要不断地自我批判、返身以诚。

9月1日那天,我也明确地提出,年青艺术家要提防“画廊气”。我说的“画廊气”是一种让你们自我束缚的东西,一种对商品拜物教的顺应和谄媚。这些你们其实都懂得,就看能否超越它,去探寻更激动人心的东西。绘画不只是艺术类型,也不止于语言和媒介,它可以作为行动,作为现场,作为事件,作为生活方式,作为心灵症状,作为斗争手段。福科有句话说得很好:“我愿我的作品成为像手术刀、燃烧瓶或地下通道一类的东西,我愿它们被用过之后像爆竹一样化为灰烬。”

二

9月1日,我们感受到了那群年轻人的自命不凡,这一点特别可贵!但我依然希望大家心气儿更高一点,眼量更大一点,要看到全世界所有历史中那些伟大的东西。把眼界放长远,我们会发现艺术史上有两种艺术家,一种树立山峰,另一种开辟道路。我们学校有两位先师兼而有之,就是黄宾虹先生和潘天寿先生。学校历史上名师大家辈出,是国美人的荣光,但如果只是以师为范,步武其后,我们就只能看到他们的背影。我们只有与之比肩而立,才能面对他们眼中的世界,才能领略他们所看到的风景,才能与他们大道同行。当然,如果我们有足够的勇气、足够的智慧以及足够的幸运,能够站在大师们的肩膀上,我们或许会比他们看得更加辽远、更为阔大。

艺术创造是上下千年、纵横万里、无所不至的,如同吴大羽先生所说——“我要勾画那第一百零一个世界”。我们要不断追溯艺术创作中那些根源性的问题,承继深厚的学养,磨砺高超的技艺,树立开放的学术视野,形成当代的创作意识。

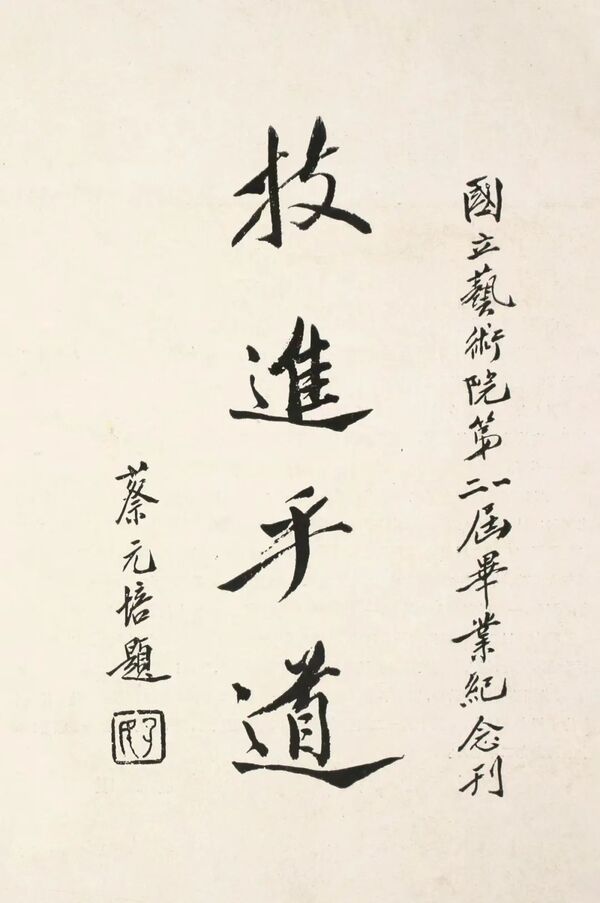

1933年,蔡元培先生题词“技进乎道”

载《国立艺术院第一二届毕业纪念刊》

在全球艺术史的语境中,中国艺术表现出两个本质特征:其一是“技进乎道”,艺术是一个从劳作到创作的过程——通过实践与劳作获得身心经验,通过劳作的累积进入创作状态,这是一种与东方实践哲学伴生的创作方法,与现当代艺术中表现论和观念化的创作观截然不同,技进乎道既是艺术发生之道,亦是性命兼修之法,更是朝向自由/自然境界的解放之道,技、艺、人在此生命过程中一起成就。其二是“与古为新”,这是一种从历史中演化变易、在传承中自我创生的传统出新之道。“苟日新,日日新,又日新”。中国人是讲创新的,但我们的创新有中国文化特有的内涵和独特的方式,与西方有所不同。西方艺术史叙事的背后是一种线性历史观。

中国人的创造从来都是由历史和传统中生长、嬗变出的,始终伴随着对历史的回溯,体现出对“常”与“变”的深刻理解。中国艺术传统注重“穷源竟流”,学院教育强调“守正创新”;今人的艺术创作始终是在与古人相往还,与先贤共吐纳,与大传统绵延一体。今年是中国书法高等教育60周年,我们的书法专业从开创伊始,就是以两千多年汉字和书写的整部大历史作为教程,这在全世界的艺术教育中是极为罕见的。我们今天教授中国书画,依旧强调“临、摹、仿、拟”,这绝不是简单的复制模仿或简单重复,而是与伟大作品直接照面、相契相知,继而自出机杼、别开生面。“临、摹、仿、拟”既是教育的手段、学习的方法,也是充满能动性的创造之环节。这四个字指向的,是与古人相往还、与名作相砥砺的不同操作方式和学习状态。所以,中国艺术的经典传习绝非抱残守缺、一味泥古——我们不但“抗志希古”“与古为徒”,而且“血战古人”“与古为新”。

正因如此,国画、书法在今天的学院和社会中,依然有着强大的生命力和创造能量。对中国艺术家而言,历史依然活在今天,依然是构成“中国当代”的重要部分。正因如此,我们才反复强调,学院教育不怕保守,怕的是丧失道统。我们希望,我们的每个专业都能够做到在自己的道统中“源流互质”,都能够在历史的循环往复中、在古今的酬答唱和中形成继往开来的“自新之道”。

三

同学们,十年来,我反复讲述这样一个观点:历史不是一条河流,更不是一条线性演进、持续向前的“单向街”。历史是一片汪洋,“当代”只是海面,海面之下有无数的洋流动荡纵横。这意味着我们跟荷马、司马迁、李白、杜甫、达•芬奇、提香、塞尚、毕加索,跟“荆关董巨”、“刘李马夏”、赵孟頫、董其昌、黄宾虹、潘天寿、赵无极……等无数先贤一同浸泡在这片海水里。古往今来,古今中外,所有大师都在同一片历史的汪洋中载沉载浮,都是我们的“同时代人”。人类历史上发生过的一切观念、一切形象、一切图式、一切手法、一切我们称之为风格要素的东西,也全部都在这片汪洋之中。我们可以吸纳所有这些养分,发展壮大我们自身;我们可以打捞起历史的碎片,构造新时代的艺术之舟,在这片浩瀚汪洋中开辟出自己的新航道。

同学们,今年是我们建校95周年。每到校庆之年,我们都会回溯我们的历史,重访历史的源头。这不只是为了完善我们薪火相传的“国美叙事”,更不是为了自我庆祝,而是要继往开来,为艺术教育探索新的命题、打开新的愿景。向百年进发,我们要倡导“到源头饮水,与伟大同行”,这是我们九十五周年校庆的主题。

作为艺术家,我们要到源头饮水。只有追溯到文明生发之际,艺术才能汲取到开端的力量,才能体味到创始之气象。无论作为艺术家还是教育者,我们都要与伟大同行。

希望各专业的同学们都能够参与进来,都去从文明史高度重新理解学院中称之为“专业”的艺术实践领域,探寻自己的历史源头,致敬本专业历史上那些具有“开端”意义的伟大时刻。“源头”和“开端”是多义的,需要后来人反复追溯和发显。这将是我们各专业自己的“文明探源工程”,是以一系列现场行动和致敬式再创作,对曾经发生的决定性事件进行重访和追问,而非基于线性史观的考古。

以此为契机,我们要探索国美自己的主题性创作之路:在世界文明互鉴的框架下,在世界观的对话中,将人类文明史中最高明深邃的优秀传统,视作我们创作的命题、艺术的土壤、精神的根基,追溯正典、广纳博收;让文明史成为我们的工具箱,让历代大师成为我们的工作伙伴,在世界文明的交流与互鉴中“与古为新”,这就是——到源头饮水,与伟大同行!

四

二十年前的秋天,我在邹县孟府的回廊下被一个小人物的墓碑深深打动。碑文上写道:

“杨二,不知何许人也。民七年佣于庆余堂黄氏之家。性和蔼,勤于所事,夥友皆爱之。问其家世,只二妻一子,妻以荒年再醮云,子亦落拓不务正,随奉鲁军当兵西去,至今无音闻。二于民国十七年九月罹疫死,死无葬地,求东人隙地痪焉。夥友恐其岁久而就湮也,故立石为凭,庶几其子他日归来,依稀知其父之所在”。

墓碑的主人连正名都没有,且“不知何许人”,是一个道地的小人物。碑文半文半白,字体也十分寻常,读起来却让人感慨良多。杨二属于一个不被记忆的、无历史的、沉默的人群,在这个人群中,杨二的存在幸运地得金石为凭。然而这只是一种偶然,一个异数,无数杨二的出生和死去在“白云苍狗”之间湮没无闻,在沧桑世事之中了然无痕。杨二碑非常偶然却也无比恰当地出现在孟府的回廊中,它所传达的中国最底层百姓的生命信息。我认为,这信息是一种比民粹深邃、比慈悲旷达的东西,一种关乎吾土吾民的公道与命运,关乎升斗小民的生命价值的东西。

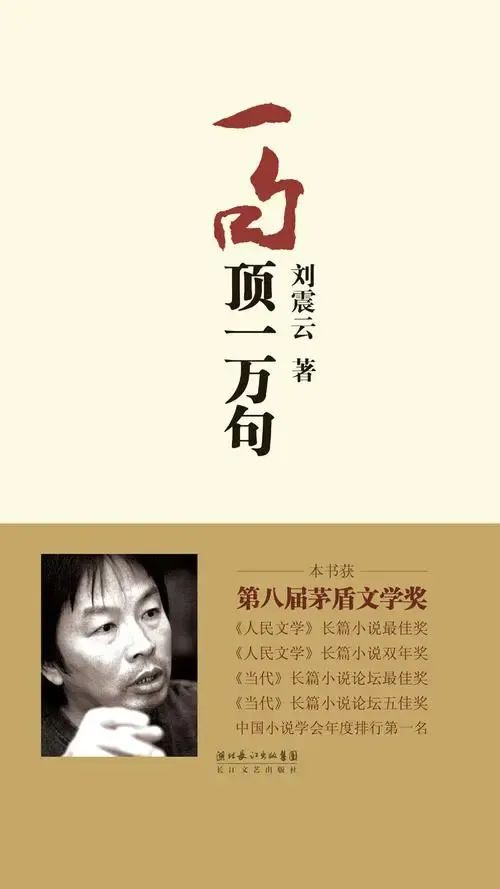

前几年由于牟森老师的推荐,我认真读了刘震云的小说《一句顶一万句》。这本书可以说既是彻底的现实主义,又是完全的形式主义。此书的好处是以实写虚,以现实见空幻。在拉拉杂杂的讲述中不动声色地埋伏着“百家姓”的精密结构,它的形式结构是“百家姓”,主题是“百姓”。不是人民,也不是群众,更不是公众,而是百姓。数不清的人,理不清的事,在书里满满的,同时又空落落的。书中的百姓正如同《清明上河图》里那些无名的身影——那些在同一个时空、各自的命运中熙熙攘攘又自行其是的芸芸众生。刘震云写的是百姓的精神生活,是这些升斗小民尘埃里的生命史,是他们生命里的意义与无意义、恩怨与寂寞、奈何与悲悯、超脱与羁绊……这种东西至深至重。而艺文之道,岂不正是要于人事之琐碎中体味百感交集,于世事之无常中披露万不得已,于常情常理中别开生面!

中国⽂学艺术的社会意识和精神追求,从源头上讲就是“⻛、雅、颂”。魏晋六朝以降,“雅”逐渐成为⽂⼈⼠⼤夫的审美主流,从民众⽣活现实中来的“⻛”逐渐退隐,甚⾄连“⻛雅”都联缀⽽为⼀个审美概念。在⽂⼈画传统中,宫廷画师、民间画⼯和匠⼈的制作都被打落尘埃。直到⼆⼗世纪,随着国民⾰命、新民主主义⾰命和社会主义的展开,⼀种新的⼈道呈现出来,新世纪、新社会的新⼈物重新成为中国艺术的主题。这也就呼应着⻩宾虹所谓的“民学精神”。⼀⽅⾯,林觉民式的“家国意识”、国民⾰命的“主义理念”,塑造了⼀种中国历史上前所未有的现代⾰命情怀,正如李叔同所颂扬的“魂魄化成精卫⻦,⾎花溅作红⼼草”。另⼀⽅⾯,以⼟地⾰命为中⼼的新民主主义⾰命,⼜通过延安⽂艺建⽴起⼀种扎根乡⼟、连接劳苦⼤众的⼈民性。伴随着中国⾰命⽽⽣的新⽂艺,越过了“雅”,将“⻛”直接地升华为“颂”——从千年⽂化史来看,这是极为重要、极为不凡的事。

伟⼤艺术家都是⽤他的⼀⽣对这个世界发⾔,敢于⽤⼀件作品回应全部历史。⼀切伟⼤作品都是另⼀个伟⼤目标标的副产品。

最后,高院长与同学们进行了现场的互动问答。

绘画艺术学院壁画系 丁沐尧 :我是本科来自四川美术学院,从西南地区的美术学院回到了江南的家乡,我感觉两所学校的学科建设各有特色,中国美术学院注重传统,同时更具有国际视野,而四川美术学院则是注重创新,发挥学生的创新性。您认为在当下,尤其是AI技术盛行的背景下,绘画创作如何保持它的生命力与活力?

高世名:在AI时代,很多人认为画家会被取代,我觉得大可不必担心,特别是绘画和手工艺等需要动手、带着手感和体温的独一无二的制作永远不会被替代。但是AI给我们带来的所有挑战,我们能不能转化为机遇?我做过一场讲演《与AI一起进化》,这些年我一直呼吁——人类要与AI一起进化。此处要注意,我说的是两个AI,一个是人工智能(Artificial Intelligence),另一个是艺术智性(Artistic Intelligence)。人工智能越发达,人类越需要艺术智性。

文创设计制造业协同创新中心 刘子彦 :我本科来自中央美术学院。请问您,Chat GPT对创意世界的影响,数字化世界不断侵占人类心灵世界的背景下,艺术工作者如何在技术介入生命的进程中继续保持身心的感知自由?

高世名:Chat GPT本质上是网络爬虫,它的好用与否核心是数据库的质量。第一,AI的前途我想是AGI(通用人工智能)。跨模态数字模型最复杂、最神奇的东西叫做“能力涌现”,是你拼命地喂它图片,结果它会唱歌了。你去垂直进行训练,可能是在用一种老的工具观、媒介观去面对一种新的东西。

第二,我们要有勇气去使用它。我们早已在混合现实中,成为人工生命。我们从来不是自然人,一直都在跟人工智能结合在一起。人工智能并不是那个狭隘的被窄化,要取代人类、威胁人类的机器人形象。人工智能有很多种未来,我们要参与其中,并且要使用它,只有你使用它,它才会变成你的工具,否则就会成为你的敌人、掘墓人。在这个过程当中,AI所带来的真正危机是超级自动化,导致从感觉到创作的体系产生短路。我们要警惕是,它会带来感性的贫乏,好象一切都可以现成。以前还需要自己做爬虫,需要自己去百度或者谷歌。今天只要问一下GPT4,它给你一个相对完整的答案,连形式都来了,你只要复制即可。这个问题来得非常现成,你信以为真吗?当然,只要你是一个好的驱动者,你的提问方式很见你的水平,水平越高,给它限定性越强,给出的东西质量越高。但依然存在着一种现成性,一种自动化的知识以及表达的获得,这对我们是巨大的危机。一切外在的危机从来都是内在危机引发的,会给人类带来灾难的从来都是人,而不是人工智能。

手工艺术学院工艺美术系 蒋一鸣 :我以前是专科生,在浙江外国语学院读的本科,再到国美手工艺术学院攻读硕士研究生。前两天去浙江美术馆看“意造大观——宋代书法及影响特展”,人很多、排队很长。我反思,从前写书法是很日常的,后面有了文化断层,现在写字用钢笔,吃饭有麦当劳,喝星巴克,很好的传统变成高墙之上的东西,我们要仰望它,所以才有了朝拜。您觉得如何让很好的文化走入到老百姓的生活当中?

高世名:首先是关于展览懂不懂的问题。我做广州三年展的时候,专门跟当时的主流媒体一起做了一个座谈会,通过报纸邀请了一百位普通观众来座谈,题目叫《懂还是不懂》。当时,我提了一个问题,到底当代艺术难懂,还是王羲之难懂?其实王羲之比当代艺术更难懂,因为它需要相当的门槛才能体会到。以前中国读书人都有先天之学,一识字就拿毛笔是日常书写,因为他懂得这个游戏,生来在这个游戏之中,所以很容易懂。你没有进入这个游戏,不知道规则,不知道图什么,快乐在哪里,沮丧在哪里。在我看来,艺术教育就是一种感染,就像一种病毒一样,它不断地传递和感染,你感染了感冒,这个感冒叫艺术。你也想成为生产者,只有生产者才会是真正的懂,因为他在这个游戏之中,是真正的参与者。今天整个全球资本主义体系的核心问题,把我们都变成文化的消费者,娱乐界在制造快乐,让你在这边看着这个,被动地消费。要化被动为主动,要重新从一个消费者变成一个展览者、一个生产者、一个创作者,这才是根本,这是回答问题的根本。而至于传统文化,只有让绝大多数的人重新从事它,它才能真正地活在我们日常生活中。你是手工艺术学院的学生,要让民艺要活在民间。

中国画学院中国画系 刘禹君 :儿时绘画是我们与世界打交道的方式,我们作为视觉艺术的学习者,自然会被新的、当下的新视觉效果吸引影响,不自觉地学习大画廊、展览中的新视觉形式。如果拒绝接纳当代的新东西,或者沉迷于学院风格,又容易固步自封。那我们应该如何把握去画廊气,贴近生活,回归艺术的尺度?

高世名:关于画廊气这个问题,现在存在一种从坏画出发的潮流绘画,某种意义上来说,用一些假动作代替了对于绘画本身问题的表达,也取代了透过绘画所呈现出来的人的状态。绘画其实是一个人这段时间的生命状态的表达。还有一点很重要,有没有绘画动机。当我们在画廊气的作品中看不到艺术家的绘画动机是什么。什么事艺术动机呢?就像音乐中,不断循环往复的灵魂叩问,就是命运交响曲的创作动机。绘画也是一样,绘画要有创作动机。画廊气的那些作品和潮流绘画中没有创作动机,也没有真实的画家背后的生命信息。好和坏是可以争辩的,真和假是决定性的。无论是传统,还是野生,其实核心问题是你是不是真。我讲到小朋友画画其实是跟世界打交道,画出一个小世界。我们在赵无极百年回顾特展中最后一个厅可以看到,晚年的他像孩子一样,修炼半生最终回归到像儿童那样天真,像儿童那样烂漫自由,这是非常多的大师晚年的状态,这个状态被孔夫子称之为“从心所欲,不逾矩”,这是一种真正的高质量高层级的自由,是一种能力。