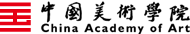

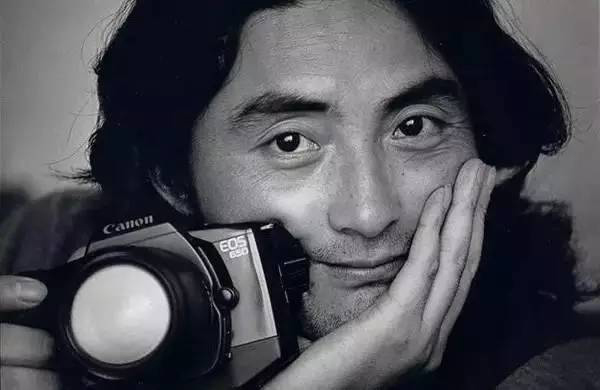

你好,我是肖全,拍照的。见到陌生人,肖全一般这样自我介绍。

12月29日(周四)来中国美术学院,一起听肖全讲述那些摄影作品背后的故事和情绪

●肖全:我的肖像

◎ 时间:2016年12月29日18:30

◎ 地点:中国美术学院南山校区学术报告厅

◎ 主办:中国美术学院影视与动画艺术学院 、钱江晚报

2016年,肖全的眼角布满皱纹。一条条褶,又长又深,在眼睛四周延伸,就像老树的根。

「但有什么办法呢,我是拍照的,不停眨眼,眨了几十年,就变这样了。」

肖全一眨眼,眼角的褶,果然更深了。

这是褶,也是时间隧道,里面埋着,肖全拿起相机的40年。

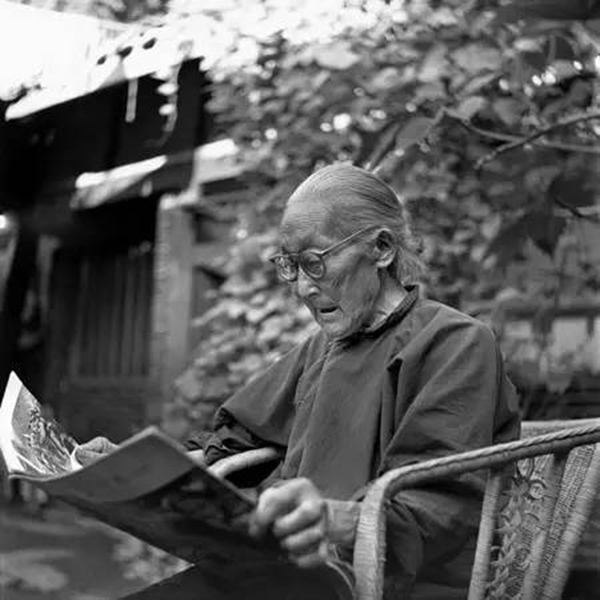

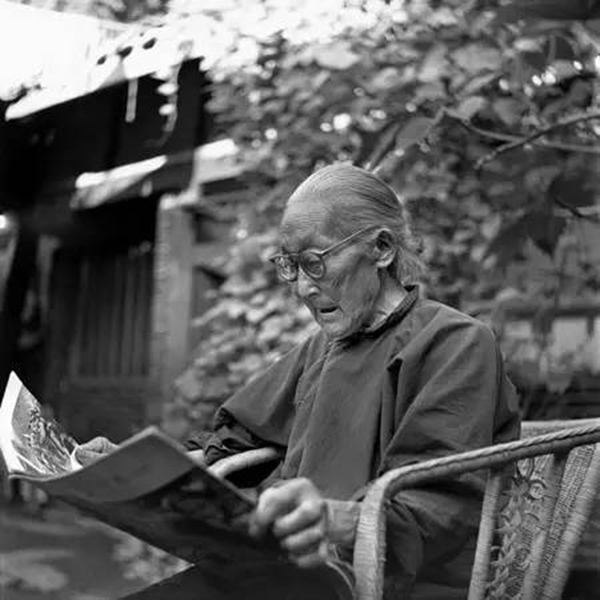

1976年,肖全17岁,拍了第一张照片。他用一台借来的相机,在成都家里,对着坐在庭子里看报纸的奶奶邹桂莲,按了一张。

1980年,肖全21岁,用爸爸寄给他的180元买了一台海鸥205相机,花了169元,那时每月人均工资也就四五十元。当时在海军航空兵部当兵的肖全,扛着相机、骑着自信车,拍家乡成都。

1983年,24岁的肖全,在杭州海军疗养院疗养,在西湖边拍摄了不少老百姓。杭州是他肖像摄影开始的地方。

1986年,肖全27岁,不当兵了,常和成都文艺圈的人混在一起,肖全喜欢帮他们拍照。

1990年,31岁的肖全在钟鸣办的《象罔》中看到一张美国诗人庞德的照片。在照片里,垂暮之年的庞德,拄着手杖,立于石桥,目光坚毅沧桑,形如雕像,下面是一段文字——「理解来得太迟了。一切都是那么艰难,那么徒劳,我不再工作,我什么也不想做。」

视线与照片接触的那一瞬间,肖全被击中了。「我也要为中国的知识分子拍这样的照片。」

这一个只有十秒不到就产生的念头,肖全整整花了十年去完成。

80年代是一个风起云涌的时代,各个领域的文化先锋在这十年里登上历史舞台,给那个时代留下了不可磨灭的印记。而摄影师肖全则用自己手里的照相机镜头把握住了那个时代。

在这十年里,肖全在全国各地漂泊,把行李寄放在朋友家里。他常常接到电话:「×××在哪儿哪儿,你拍不拍?」「拍!」不说废话,肖全扛起摄影包就走。

吕澎,是中国美术学院艺术人文学院副教授、成都当代美术馆馆长,今年刚刚退休。正是吕澎,在上世纪90年代初,帮肖全凑了1000块钱,让他从成都到武汉,从武汉到长沙,从长沙又到南京、上海、北京,最后一站到西安,追拍贾平凹……「跑了7个城市,吕澎给我的1000块钱居然还没用完,那些火车票我现在还留着。」

1996年,肖全37岁,《我们这一代》第一版出了。

在他这套著名的摄影作品集里,囊括了顾城、三毛、崔健、王安忆、陈村、贾平凹、王朔、杨丽萍、张艺谋、姜文、陈丹青等98位艺术精英。其中不乏中国美术学院的教师们:范景中,张培力,耿建翌,吕澎,牟森......

▌肖全镜头下的中国美术学院教师

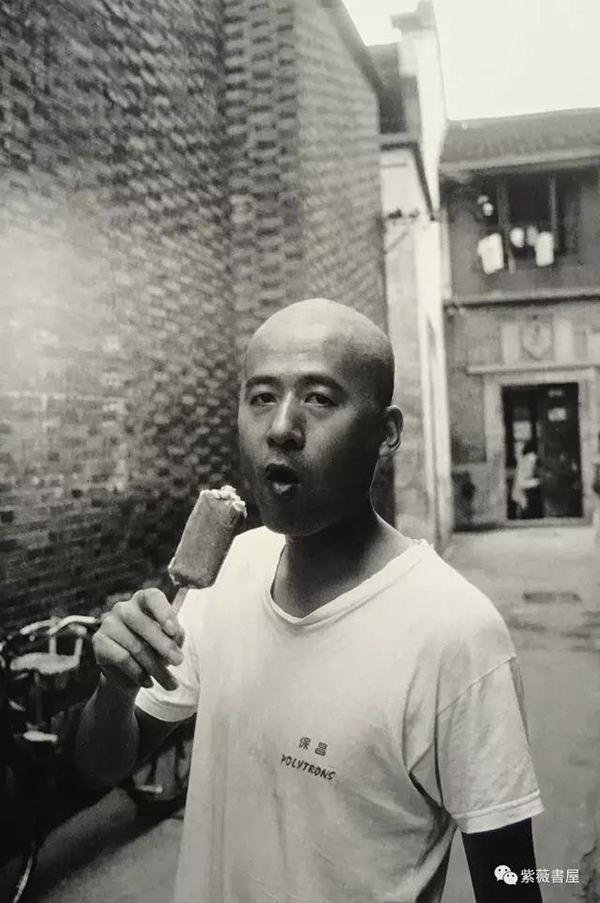

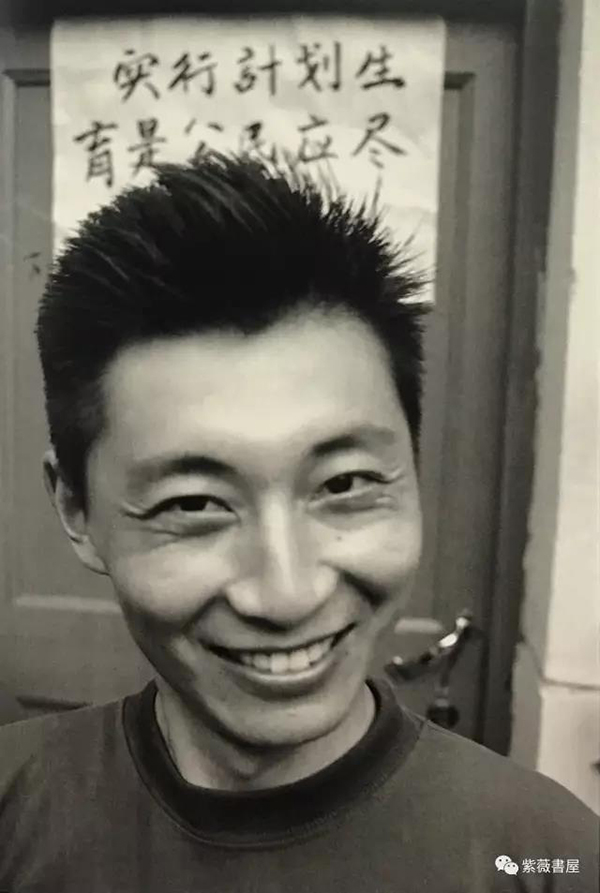

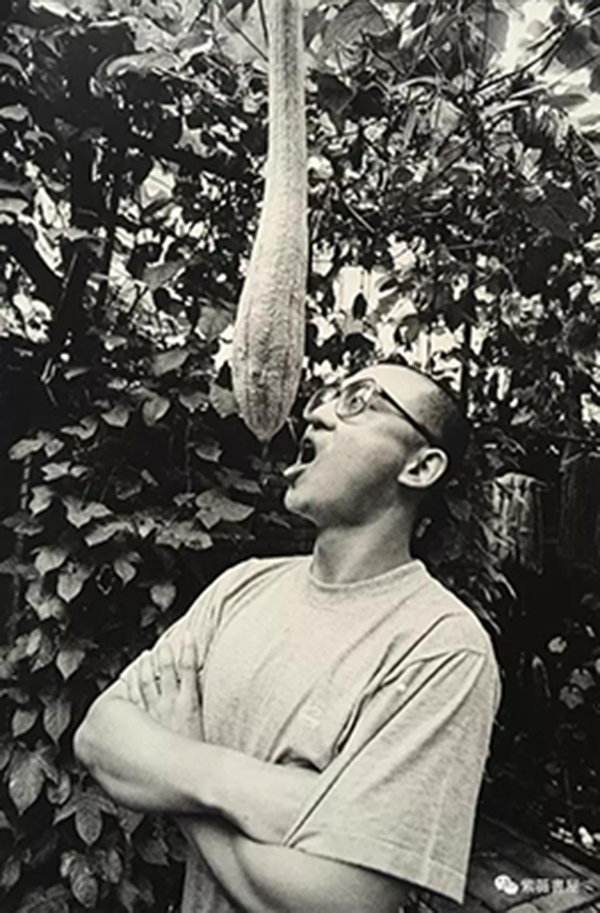

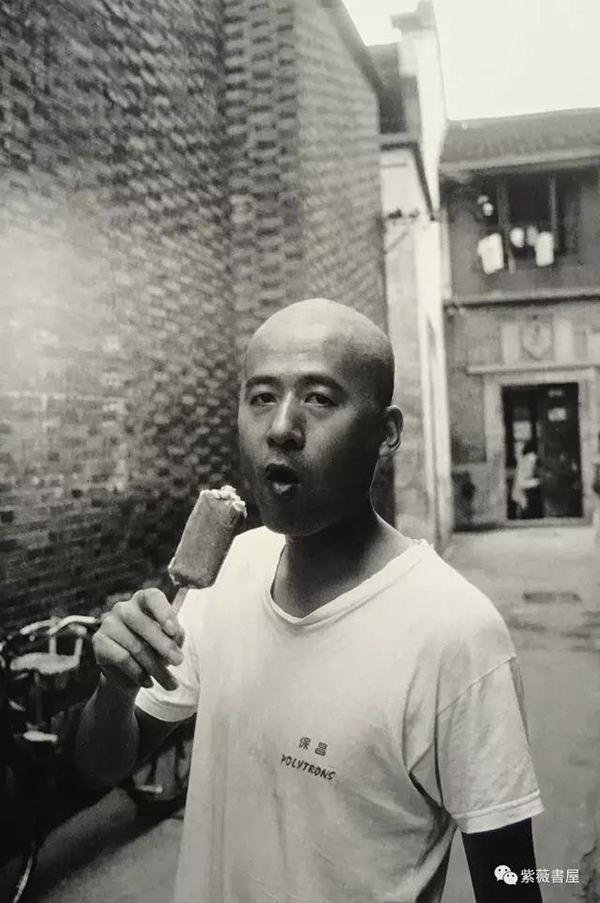

张培力〔艺术家〕 1991年8月 杭州

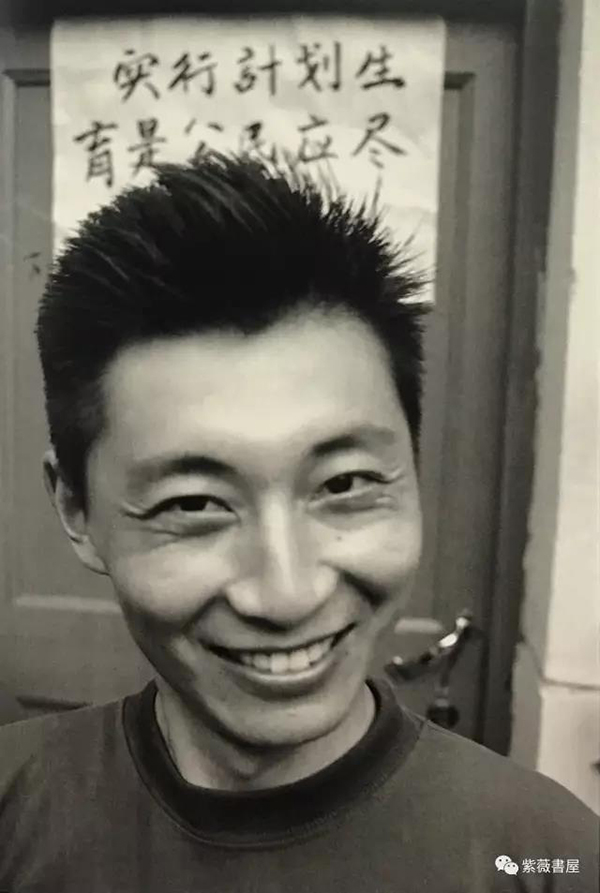

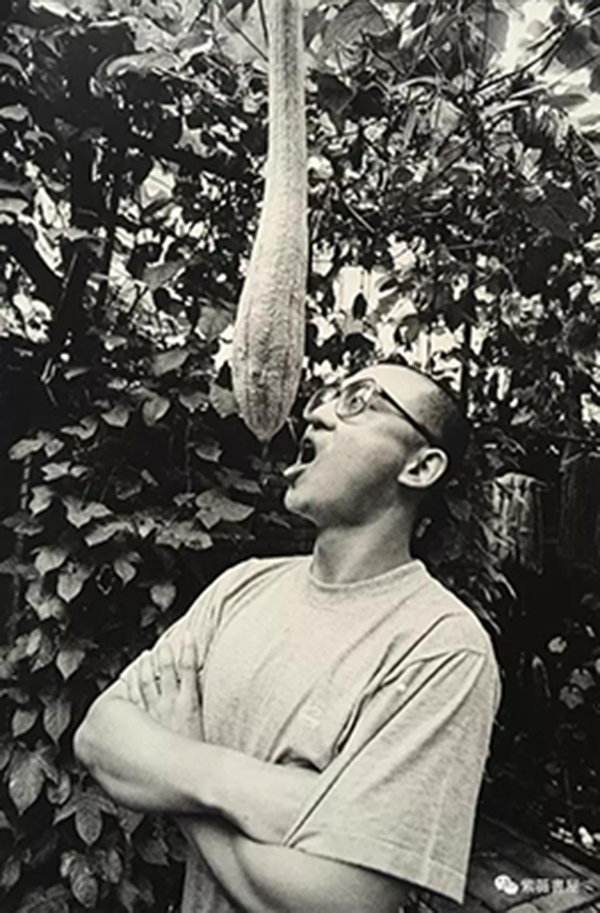

耿建翌〔艺术家〕 1991年8月 杭州

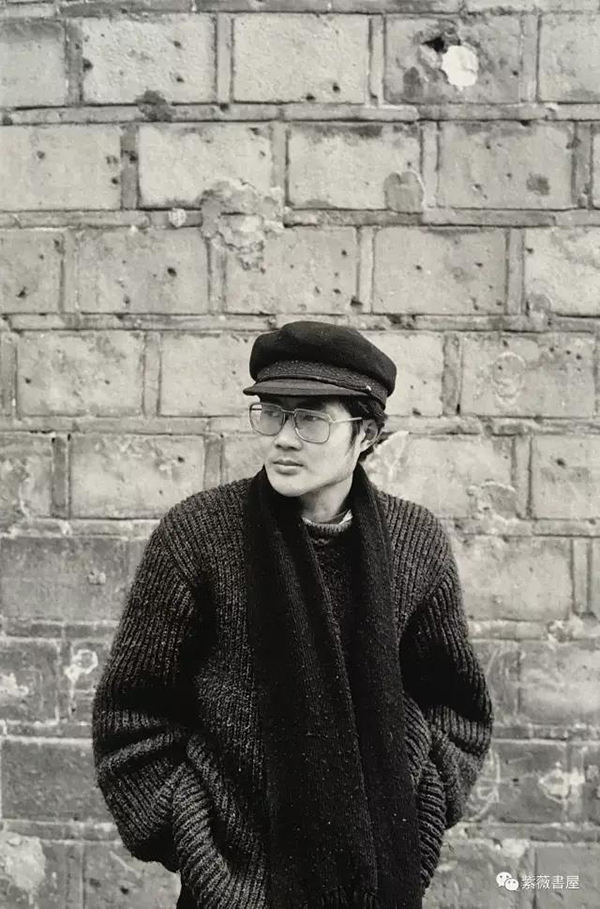

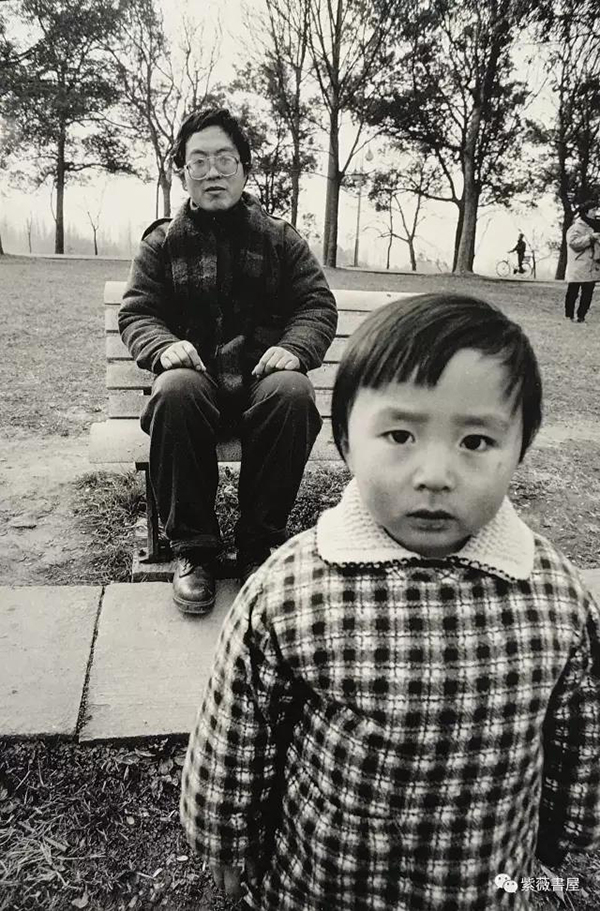

吕澎〔艺术史家〕 1992年2月 成都

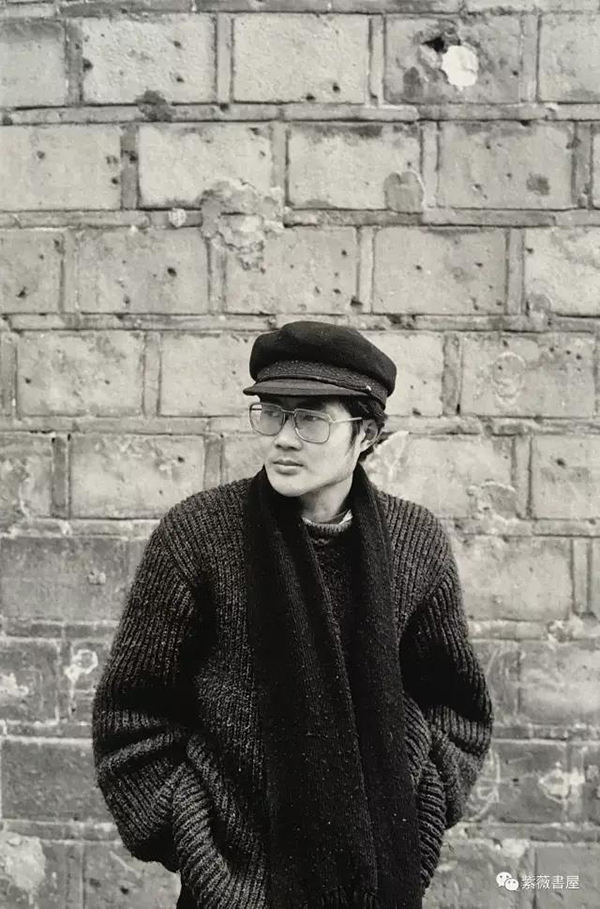

范景中〔艺术史家〕1993年2月 杭州

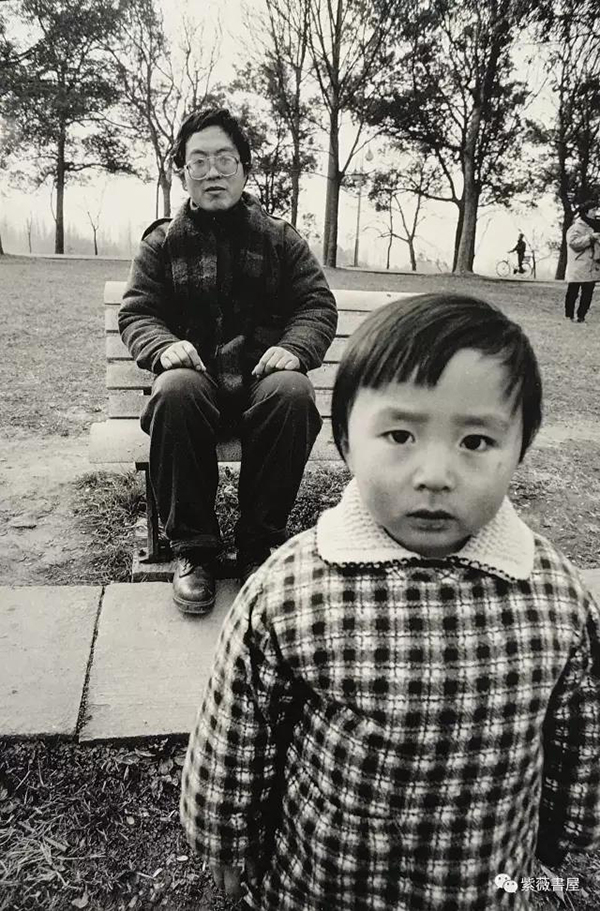

牟森〔戏剧导演〕 1993年9月 北京