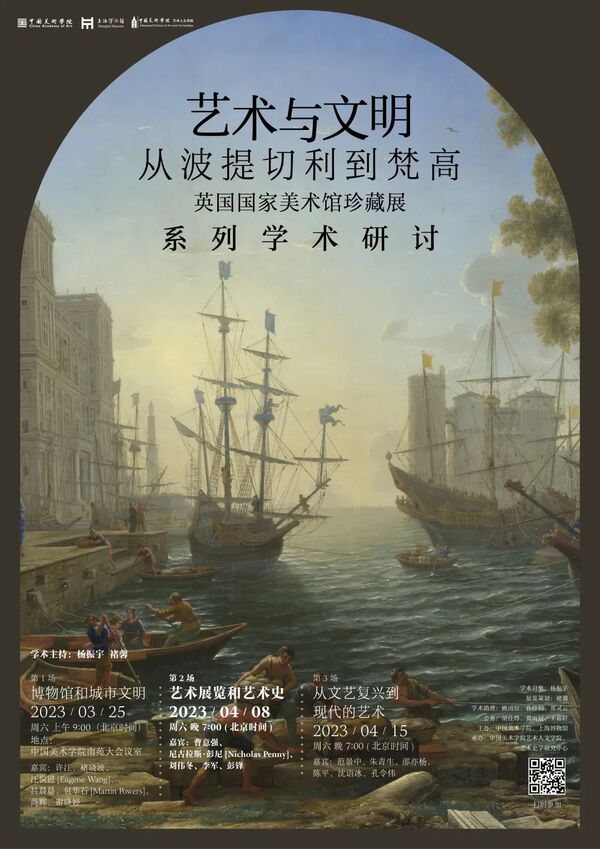

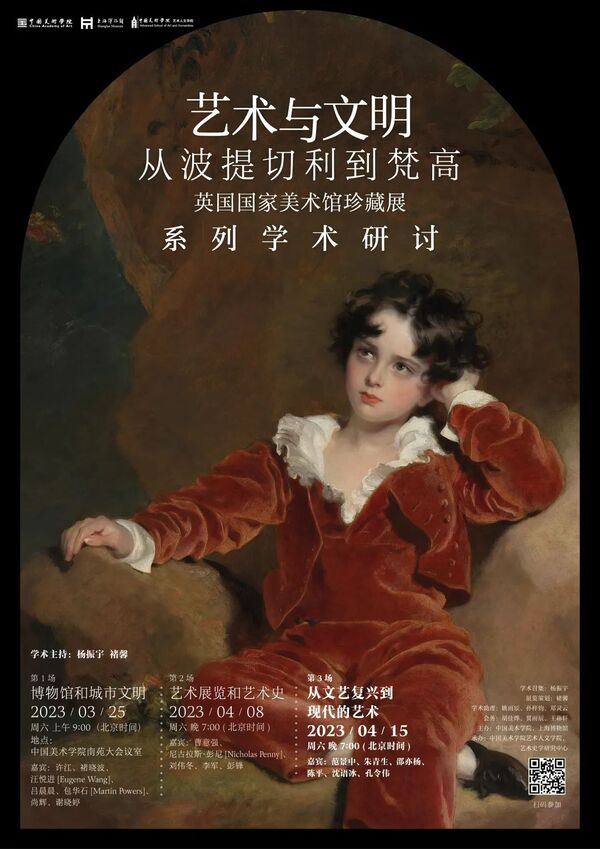

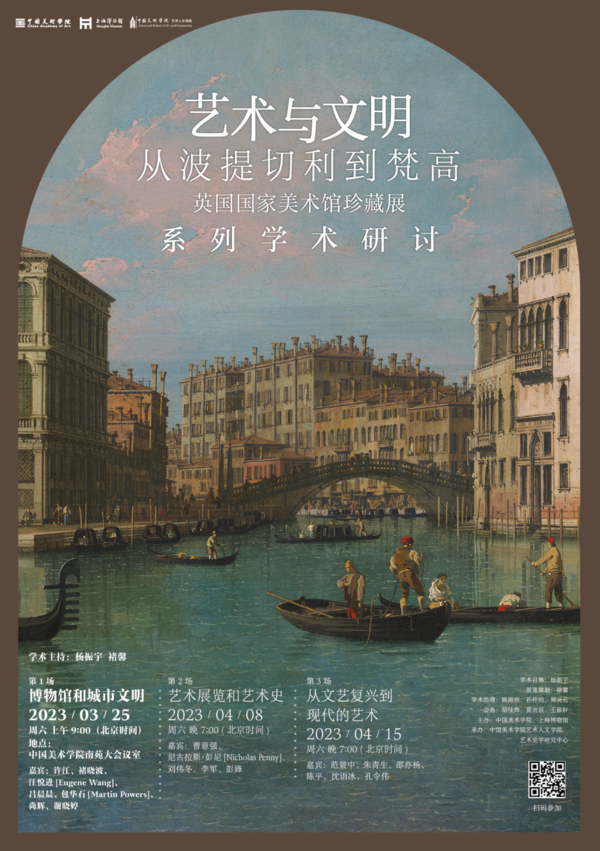

经过两年多精心筹备,“从波提切利到梵高:英国国家美术馆珍藏展”于2023年1月17日至5月7日在上海博物馆隆重举办。此次展览是上海博物馆“对话世界”文物艺术系列大展第二个展览,上博首度联手英国国家美术馆,成为此次亚洲巡展的首站,也是中国大陆唯一的合作伙伴,将为观众讲述经典美妙的欧洲美术史。

作为上海博物馆长期的学术支持力量,中国美术学院在展览期间,与上博携手邀请国内外著名学者专家,举行“艺术与文明——从波提切利到梵高:英国国家美术馆珍藏展”系列学术研讨。与会专家将通过讨论当代情境中的城市文明、不同文明之间的交流与对话、艺术史研究与文明之关系、从文艺复兴到现代以来的艺术发展等诸多论题,让我们在欣赏展览之余,能够充分拓展学术视野,分享各自思想的能量。

线上观看链接

“艺术与文明——从波提切利到梵高:英国国家美术馆珍藏展”系列学术研讨

主办:中国美术学院、上海博物馆

承办:中国美术学院艺术人文学院、艺术史学研究中心

学术主持:杨振宇、褚馨

杨振宇,中国美术学院教授、博士生导师。

何为艺术?《易》曰:“道成而上,艺成而下。”诚如鲁迅所说:“虽文治武功同其灰飞烟灭,而赖有美术为之保存。”何为文明?1969年,肯尼斯·克拉克[Kenneth Clark]爵士在BBC纪录片《文明》[Civilisation]中,开篇就问观众。在克拉克看来,文明并非抽象之物,经历了人类战火仍然幸存的巴黎圣母院建筑、英国国家美术馆里的艺术作品……这些我们能够直接观看和欣赏的人类创造物,正是文明的核心。上海博物馆以其深厚的传统文明底蕴,举办“从波提切利到梵高:英国国家美术馆珍藏展”,旨在通过艺术促进文明之间的对话与交流,增益我们居此世界的亲密与信任,激发出我们身心深处的教养之功。在当代技术的语境中,不同国家、不同地域的艺术与文明面临着全新的挑战。艺术与文明之间的关系也变得错综复杂,莫衷一是。感谢受邀讲演的学者与专家,他们将结合上博的展览,探赜索隐,品鉴析义,从各自不同的维度来讨论艺术与文明的相关问题,分享彼此思想的能量。这既是对艺术的严谨研究,也是对艺术的热情赏鉴,他们的发言令人期待。

褚馨,香港中文大学艺术系博士,上海博物馆展览部副主任,英国国家美术馆珍藏展项目中方负责人。

上海博物馆很荣幸促成英国国家美术馆此次亚洲之旅,并成为展览首站,也是中国大陆唯一的合作伙伴。绘画艺术在欧洲文明中,使人类的崇高性体验的演绎达到了不可思议的深度和广度。展览以教科书式的方式,遴选50位艺术家的52件展品,通过8个版块内容,完整呈现从文艺复兴早期至十九世纪后印象派的欧洲绘画史,使得中国观众无需前往伦敦,便可欣赏到欧洲艺术巨匠的杰作。这次四百多年的欧洲古典艺术巡礼,是一部西方美术史缩影,也凝练了英国国家美术馆的馆藏精华。个人生命短暂,而经典艺术永存。上海博物馆借此展览,开启一个具有别样光芒的世界,向永恒的经典致敬,向耀眼的艺术致意。

第一场:博物馆和城市文明

时间

2023年3月25日(周六)9:00

嘉宾

许江、褚晓波、汪悦进[Eugene Wang]、吕晨晨、包华石[Martin Powers]、尚辉、谢晓婷

许江,中国文学艺术界联合会副主席,中国油画学会主席,中国美术家协会副主席,浙江省文联主席、中国美术学院学术委员会主任、教授。

好馆好展是城市文化的刻度

一个好的博物馆,一个有影响的展览,是城市文化的刻度,也是一代人的心灵刻度。本发言通过英国国家美术馆的历史简述,结合我国的文化建设,重申美术馆、博物馆建设的重要性。

褚晓波, 上海市文化和旅游局党组成员,上海博物馆馆长。

博物馆:城市文明的灯塔

上海博物馆的发展与上海这座城市息息相关。今天我们能够在上海的最中心区域,为广大观众奉献一场又一场的艺术盛宴,就是上海这座伟大的城市所赋予的。上海博物馆近年推出的“何以中国”、“对话世界”以及“百物看中国”展览系列,以及“大博物馆计划”,正是持续优化整合资源,强化内外机制协调的举措。我们从城市精神品格中汲取能量,丰富城市文化品牌内涵,赋能城市未来发展,让博物馆不折不扣成为照亮民心的城市文明灯塔。

汪悦进[Eugene Wang],美国哈佛大学艺术史与建筑史系洛克菲勒亚洲艺术史专席终身教授,哈佛中国艺术实验室(CAMLab)创始人兼主任。

吕晨晨,哈佛大学CAMLab副主任。

数字洞天、时空、认知与博物馆范式转型

我们正步入一个现实与虚幻浑然交融的时代。技术的飞跃催生著空前的媒体革新。屏幕、投影、AR、VR 等新媒体已无处不在,为现实世界拓展出一个全新的时空维度:古今万象,须臾生灭;时空境界,任意出入;虚实贯通,亦真亦幻。时空结构的变革将带来人文体验与历史叙事的转型,博物馆展览的全新范式正在涌现。以上海博物馆“从波提切利到梵高”大展为契机,基于哈佛大学CAMLab对于多媒体文化剧场的实践与探索,本发言将围绕“洞天”概念,思考数字时代博物馆在虚拟时空、文化认知、世界对话与数字生态等方面的范式转型。

包华石[Martin J.Powers],密西根大学荣休教授,北京大学艺术学院教授。

博物馆之外的博物馆:早期现代中国的公共艺术与当代博物馆的文化功能

在贵族社会中,艺术的主要功能包括彰显身份、划分贵族与平民、以及向维护社会秩序的神灵表达虔诚。在后贵族时代,艺术帮助人们向周围的人传递个人价值观,激发对私人和公共问题的思考与对话。在现代世界,后者是公共博物馆最重要的职能之一。本发言将重点探讨公共空间中的艺术如何帮助中国城市公民满足这些需求,以及现代博物馆能够从过往实践中学到什么。

尚辉,美术学博士,中国美协美术理论委员会主任,中国美协理事,中国评协理事,中国城市雕塑家协会副主席,中国油画学会理事、中国画学会常务理事,历任江苏省美术馆学术部主任助理、副研究馆员,上海美术馆学术部副主任、典藏部主任、研究馆员,北京画院美术馆馆长,中国美协《美术》杂志社社长兼主编等。

再现性绘画的审美意味

进入现代主义和后现代主义艺术时期如何重新认识再现性艺术的价值,是个不能回避的当代艺术命题,尤其是现实主义、新古典主义在当代中国的发展更让学界不能规避这个问题。本发言通过本展作品,廓清并强调了再现性绘画的造型与空间并不停留于再现的真实性这个浅显认识,而把对有意味的造型和奇幻空间的创造作为再现性绘画艺术本质价值的体现,从而也区分了再现性绘画与照片图像有关真实的巨大差异。

谢晓婷,苏州博物馆馆长、文博研究馆员。

起源、互证、发展——博物馆与城市文明

现代意义上的博物馆是十四世纪文艺复兴和十八世纪启蒙运动以及十九世纪民主运动的产物。从1683年博物馆历史上第一座现代的博物馆——阿什莫林博物馆开始,随着文明的发展,博物馆的功能也经历了“从保护文物藏品到满足公众需求再到服务社会发展,进而向参与并推动社会变革的使命与职责回归”的演进过程,这从国际博协对博物馆定义的九次修订可见一斑。文明的发展使得博物馆的藏品体系越来越丰富,功能越来越多元化。同时我们也欣喜地看到,博物馆也在不断调整自己,阐述并推动着当下文明的发展。

第二场:艺术展览和艺术史

时间

2023年4月8日(周六)19:00

嘉宾

曹意强、尼古拉斯·彭尼[Nicholas Penny]、刘伟冬、李军、彭锋

曹意强,英国牛津大学哲学博士。中国美术学院学术委员会副主任、教授、博士生导师,中国艺术教育研究院常务副院长等。1996-2019年任中国美术学院艺术人文学院院长及《新美术》主编。曾任国务院第五、六届艺术学科评议组成员、召集人等。

三种艺术史

美术博物馆之于艺术史,犹如艺术之于艺术史与理论。世上存在着三种艺术史:纸面艺术史、学院艺术史、博物馆艺术史。本发言旨在讨论这三者之间的关系,并重点论及博物馆艺术史对于培养我们的艺术欣赏力与理解艺术发展的重要作用。

尼古拉斯·彭尼[Nicholas Penny]爵士,毕业于剑桥大学。曾任曼彻斯特大学教授、剑桥国王学院高级研究员、牛津大学阿什莫林博物馆西方艺术部负责人。1990年任英国国家美术馆文艺复兴艺术的克洛尔策展人。2000年获美国华盛顿国立美术馆视觉艺术高等研究中心梅隆教授席位。2003年出任英国国家美术馆雕塑部高级策展人。2008年担任英国国家美术馆馆长。2018年在中国美术学院艺术人文学院担任特聘教授。

拉斐尔的《加瓦圣母》

讨论《加瓦圣母》的创作缘起与背景:作品是在何时创作的?为何如此出名?它对拉斐尔的名声有何影响?原因何在?也讨论鉴赏家对这幅画的看法与估值,同时介绍英国国家美术馆是如何、为何要收购这幅作品的。由此进而思考:博物馆收藏与作为学科的艺术史之间,其关系到底是什么?艺术史与各种特展、艺术史与摄影等复制技术之间,又有着怎样的关系?

刘伟冬,南京艺术学院艺术史教授,《艺术与设计》主编,南京艺术学院原院长等。

博物馆空间和艺术作品的展示

一般而言,博物馆的美术作品陈列和展示都会以美术的发展历史为线索。但解读视角比较多元,可以是编年史、断代史,或是以地区、主题、风格、画派等为指引;通常还会举办一些重要画家的回顾展,等等。博物馆作为资源丰厚的艺术高端平台以一种更为开放的姿态向社会提供一种科学的、知识的、审美的教育,应该是社会进步和文明的标志。严格意义上来说,很少有作品是专门为博物馆而创作的,每一幅作品多少都会有它原始的阅读语境。而博物馆的职责就是收集、研究与展览,把数以万计的各种各类的美术作品集中到一个相对独立封闭的空间里按照某种观念或标准展出。这一个悖论对当代博物馆的建设提出了诸多挑战。

李军,中央美术学院教授、博士生导师,人文学院院长,兼任国务院学位办第八届艺术学理论学科评议组成员等。

《野墅平林图》与《湖天春色图》再议——从国博《盛世修典》展的空间陈列获得的启示

《野墅平林图》以其浓郁的西画画法和背后的中文签款,通常被认为是耶稣会士利玛窦的作品。尽管也存在不同的意见,但多数人的看法仍然将其放置在十六至十七世纪之交的晚明语境之中。《湖天春色图》则是清初六家之一的吴历作品,其绘制年代在康熙十五年[1676]年,画以清润劲健的笔墨极力抒写江南初春的湖天盛景,以表示对于耶稣会传教士鲁日满的感激之情。在以往的研究中,这两幅绘画从未联系在一起进行讨论。正值国博展出《盛世修典》大展之际,鉴于两幅绘画都被放置在“中西汇通”板块中展出,从而赋予了笔者以难得的机缘,通过图像的细读和文本考辨,以讨论二者之间的可能关系,并对图像的年代提出新的看法。

彭锋,北京大学教授、博士生导师,艺术学院院长,兼任国际美学协会副主席等。

艺术史:知识与经验

随着艺术研究视野由风格或者美学向历史或者社会学的转变,艺术史研究倾向于知识生产,逐渐脱离对作品的经验。艺术史研究者更倾向于相信文本知识或者物质材料,而非个人感受。四十年前贝尔廷就感叹,艺术史终结了,因为相关材料几乎被穷尽,已经无法生产出激动人心的新知识。鉴于中国艺术史的材料尚未研究透彻,而且不断有新材料出土,对中国艺术史研究者来说,艺术史还没有终结。但是,人工智能技术的飞速发展,势必会加速艺术史的终结。不过,如果将个人经验考虑进来,艺术史的终结就可以避免。艺术史不仅是作品的生产史,也是作品的传播史。作品在不同地域和不同时代的传播会生成不同的意义,不同的人更会讲出不同的艺术的故事。个人经验将在艺术的意义生成中扮演重要角色,而展览将成为艺术意义生成的重要环节。

第三场:从文艺复兴到现代的艺术

时间

2023年4月15日(周六)19:00

嘉宾

范景中、朱青生、邵亦杨、陈平、沈语冰、孔令伟

范景中,中国美术学院教授,博士生导师。

从卡纳莱托《威尼斯:城堡区圣伯多禄圣殿》说起

上海博物馆英国国家美术馆珍藏展中,有一件卡纳莱托的作品《威尼斯:城堡区圣伯多禄圣殿》。卡纳莱托生平文献资料稀少,鲜为人知,但他与威尼斯的关系极为密切,创作有大量风格独特的威尼斯城市风景作品。正是通过卡纳莱托的作品,“威尼斯共和国”的形象传播到了整个世界。

朱青生,北京大学历史学系教授。2016-2021曾任国际艺术史学会主席。

梵高与国立美术馆的不相容

通过1992年第一次在英国国家美术馆看到梵高的《向日葵》这一张作品的时候的感觉,陈述现代艺术和古典艺术之间的不相容。经典美术和现代艺术之间的对人的根本作用从感觉层次和理解层次上如何发生了变化,机械再现图像(摄影)发生之后,人们又从古典绘画中别人重新认识了什么?

邵亦杨,中央美术学院教授,博士生导师,人文学院副院长。

艺术 欲望 权力

哲学家叔本华曾说,生命就是一团欲望。本发言将围绕“欲望”这一关键词,选取从文艺复兴到现代艺术中艺术大师的著名作品,从视觉文化角度进行图像分析,通过艺术与哲学、和历史的共振,探索视觉艺术、生命欲望和社会权力之间的关系。

陈平,上海大学上海美术学院教授,博士生导师,曾任上海大学美术学院史论系主任、中国美术学院出版社副总编辑、中国美协第三届理论委员会委员等。

一部浓缩版的欧洲油画制像史

英国国家美术馆以52幅作品为我们带来了一部欧洲四个多世纪的浓缩版绘画史,亦可视为一部风格史、图像史、赞助史、媒介史和收藏史,但就油画这一视觉媒介来说,首先是一部制像史。展览呈现了欧洲油画从初创到顶峰的发展历程,而最早将北方油画技法引入意大利、开启油画制像史的艺术家之一,正是本次展览的第一位画家梅西那。我们可以在展览中见证从他往后一代代大师将透视法、明暗法、赋色法向前推进,直至上个世纪之交的辉煌境界。贡布里希的“制作与匹配”的原理对于理解这段绘画史仍然适用,而这些作品还会使我们联想到欧洲艺术家不懈的精神追求和理论上的创新。

沈语冰,复旦大学特聘教授、博士生导师、艺术哲学系主任。

不止是现代生活的绘画

欧洲的现代绘画一般被理解为“现代生活的绘画”。不过其意义远不止于此。现代绘画不仅涉及主题上的现代生活,更关系到有别于传统社会的现代社会机制和视觉机制。

孔令伟,中国美术学院教授、博士生导师,艺术人文学院副院长。

劳伦斯爵士与早期中国油画

在中国早期油画史上,广东外销画家“林呱”[Lamque]是一个响当当的名字。“林呱”即关乔昌[1801-1860],时誉“中国的托马斯·劳伦斯爵士”,他的画法得益于十九世纪来华旅行的西方画家钱纳利[George Chinnery,1774-1852]。钱纳利于1792年进入英国皇家艺术学院[Royal Academy of Art],曾在这所学院展出了20幅肖像画作品。钱纳利代表的是十九世纪英国学院派绘画的风格,也就是庚斯博罗、雷诺兹和劳伦斯的风格。托马斯·劳伦斯爵士[Sir Thomas Lawrence,1769—1830]是英国皇家美术学院第四任院长。可见,在十九世纪中国外销画背后隐藏的是英国学院派肖像画传统。